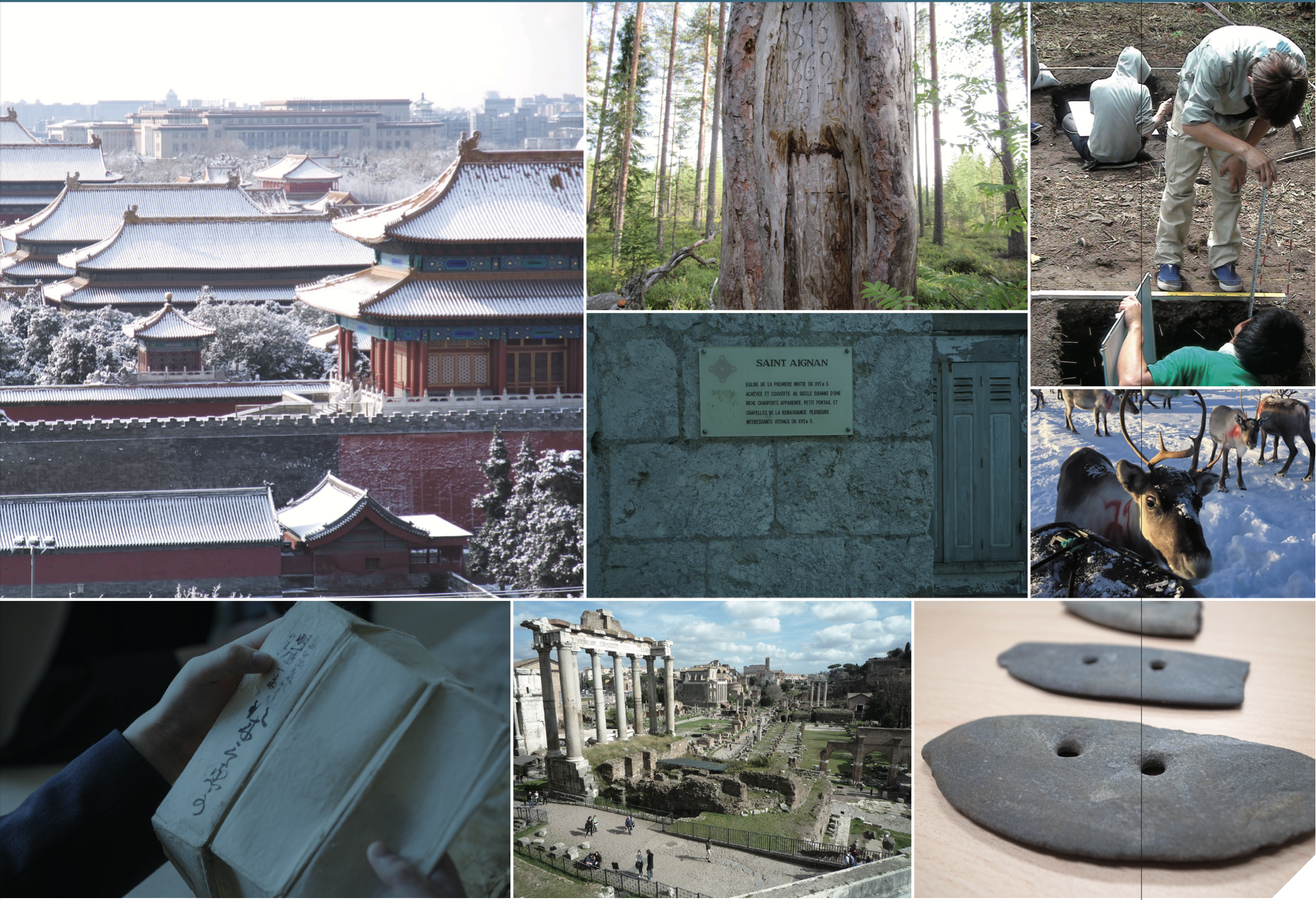

人類の歴史を学び、 現代世界を理解する

歴史学・人類学コースは、世界のさまざまな地域における人類の歴史と文化を、歴史学・人類学・考古学の方法を通して学んでいきます。

日本・東洋・西洋各地域の古代史から現代史までの歴史の学修と、人類の誕生から現在に至るまでの人類学および考古学の学修が中心となります。

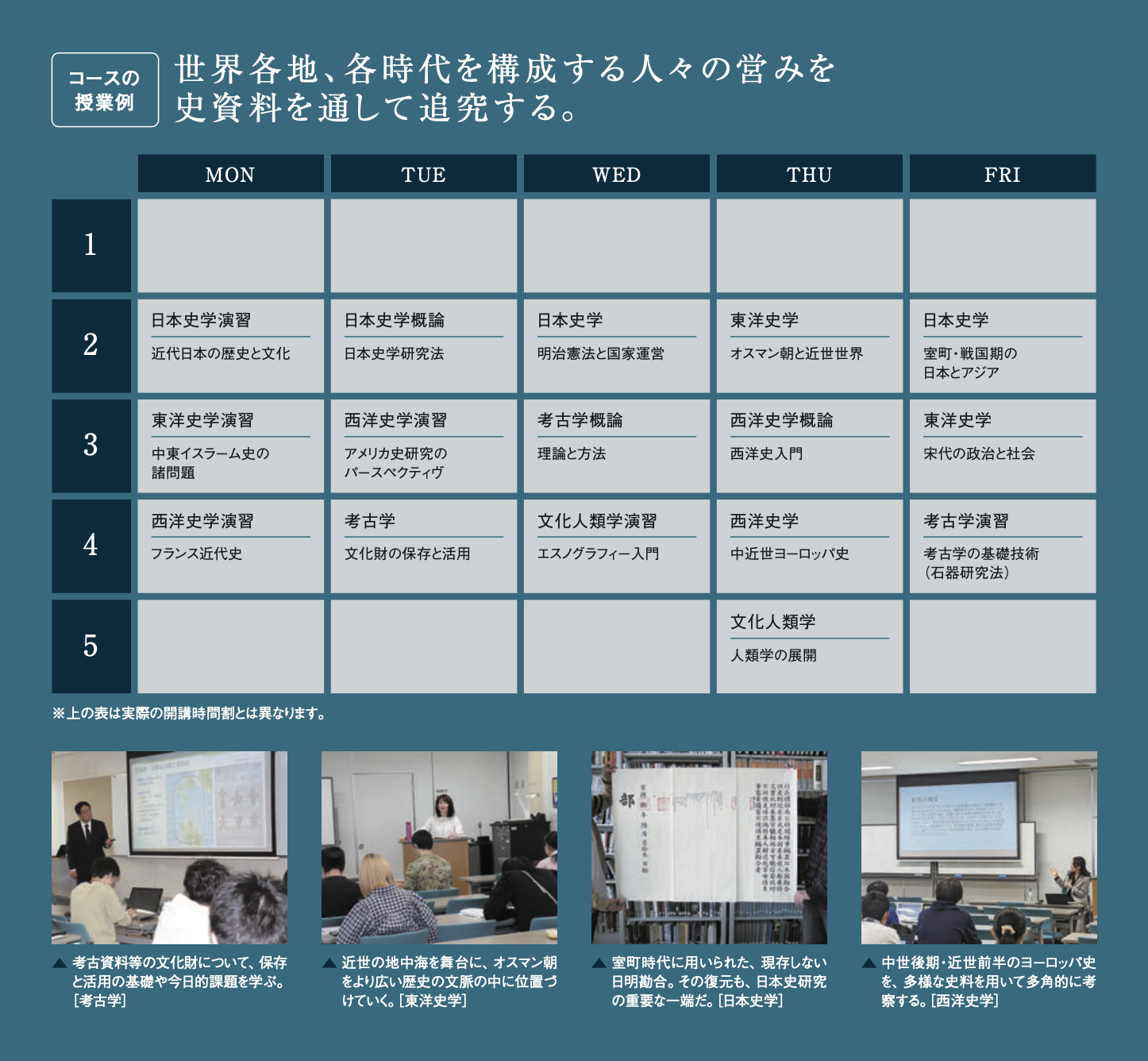

コースの授業例

世界各地、各時代を構成する人々の営みを 史資料を通して追求する。

担当研究室

日本史学研究室

古代・中世・近世・近現代のスタッフが揃い、研究テーマは自由に選ぶことができます。時代別の自主ゼミも活発です。

古代・中世・近世・近現代のスタッフが揃い、研究テーマは自由に選ぶことができます。時代別の自主ゼミも活発です。

研究室・教員

- 川口 暁弘 教授 KAWAGUCHI Akihiro

研究分野: 日本近代史、明治憲法史 - 権 錫永 教授 KWEON Seok-Yeong

研究分野: 日本近代思想史、植民地期朝鮮文化史 - 谷本 晃久 教授 TANIMOTO Akihisa

研究分野: 日本近世史、北海道地域史 - 橋本 雄 教授 HASHIMOTO Yu

研究分野: 日本中世史、東アジア海域史 - 吉田 拓矢 講師 YOSHIDA Takuya

研究分野: 日本古代史、天文暦算史

卒業論文テーマ

- 不改常典と皇位継承の論理

- 足利義政期における興福寺の対幕府交渉の再検討

- 末次信正とポピュリズム

- 「蝦夷地一件」と幕府の蝦夷地政策

- 樺太における緊急疎開の制度的研究

- 衾覆について

- 織田信長と武田氏・東美濃国衆遠山氏

- 田健治郎逓相期から野田卯太郎逓相期の逓信省と海運政策

- 幕末の大名諮問からみる幕藩関係と公儀構想

- 18世紀後半における朱子学者の学統論と政治思想

東洋史学研究室

中国(漢字文化圏)と中東イスラーム地域(アラビア語・ペルシア語・トルコ語文化圏)の歴史を研究しています。

中国(漢字文化圏)と中東イスラーム地域(アラビア語・ペルシア語・トルコ語文化圏)の歴史を研究しています。

研究室・教員

- 佐藤 健太郎 教授 SATO Kentaro

研究分野: 中東イスラーム史(特に西地中海地域) - 吉開 将人 教授 YOSHIKAI Masato

研究分野: 中国近現代史、南中国、民族問題、学術史 - 末森 晴賀 講師 SUEMORI Haruka

研究分野: オスマン朝・トルコを中心とする西アジア史

卒業論文テーマ

- 農業集団化に関する中国共産党中央の論争・対立についての一考察-1949年から1956年を中心に-

- 1950年代の新疆西北部における民族関係の諸問題 ―イリ・カザフ自治州を中心に―

- 9世紀エジプトにおけるコプト社会とアッバース朝政府

- サファヴィー朝シャー・タフマースプ期における君主の移動

- 范曄『後漢書』における後漢末の記述とその歴史観

- トルコ共和国における「右派勢力」間の関係 ――Devlet 誌からみる1969~1971年――

研究室ウェブサイト

西洋史学研究室

ヨーロッパおよびアメリカの歴史から時代や地域を自由に選択し、また多角的な手法を用いて研究をすることができます。

ヨーロッパおよびアメリカの歴史から時代や地域を自由に選択し、また多角的な手法を用いて研究をすることができます。

研究室・教員

- 長谷川 貴彦 教授 HASEGAWA Takahiko

研究分野: イギリス近現代史、歴史理論 - 松嶌 明男 教授 MATSUSHIMA Akio

研究分野: 近現代フランス史 - 村田 勝幸 教授 MURATA Katsuyuki

研究分野: アメリカ史、アメリカ研究 - 山本 文彦 教授 YAMAMOTO Fumihiko

研究分野: ドイツ中世・近世史 - 飯坂 晃治 准教授 IISAKA Koji

研究分野: 西洋古代史、古代ローマ史 - 安酸 香織 准教授 YASUKATA Kaori

研究分野: 近世ヨーロッパ史、アルザス地域史

卒業論文テーマ

- 中世盛期のポーランドにおける居酒屋と都市成立の関係

- ロナルド・サイム「ローマ革命」論の批判的考察

—前1世紀におけるイタリア地方都市有力者層の実像から— - 古代ローマ人の死生観―墓のコーメモレーションを通して―

- 17世紀から19世紀のフランスにおける「アパランス」について

- 19世紀中頃までにハイチ革命が大西洋世界に与えた影響

- 冷戦期アメリカの「理想の家族」に見るジェンダー的反動

- 現代ヒップホップにおけるLil Nas Xの挑戦

- ヒストリー・ワークショップ運動と1970年代イギリス社会

- 中世後期北ドイツにおけるビール醸造

- カリーニングラードにおけるドイツ・アイデンティティの構築

考古学研究室

考古学はモノ(遺物や遺跡など)の研究によって、文字に記録されなかった歴史を再構成する学問です。

考古学はモノ(遺物や遺跡など)の研究によって、文字に記録されなかった歴史を再構成する学問です。

研究室・教員

- 高瀬 克範 教授 TAKASE Katsunori

研究分野: 考古学、植物考古学、歴史生態学 - 國木田 大 准教授 KUNIKITA Dai

研究分野: 考古学、文化財科学 - 夏木 大吾 准教授 NATSUKI Daigo

研究分野: 考古学、先史考古学、地考古学

卒業論文テーマ

- 岩手県宮野貝塚出土石器の使用痕分析

- 九州地方における縄文時代のイチイガシ種実利用の研究

- 北海道太平洋岸における本土決戦陣地の考古学的研究

- 北海道湧別市川遺跡出土石器の使用痕分析

- 擦文文化期の北海道及び古代東北北部における穀物利用

- 石器群研究と遺跡化モデルー北海道虻田郡豊浦町礼文華遺跡出土の続縄文期擦切磨製石斧の分析によるー

研究室ウェブサイト

文化人類学研究室

この地球の上で人類は多様な文化を形作ってきました。文化人類学では文化多様性を研究者が現場に身をおきながら明らかにします。

研究室・教員

- 小田 博志 教授 ODA Hiroshi

研究分野: 人類学、自発性研究、生命論、平和研究、エスノグラフィー論 - 山口 未花子 教授 YAMAGUCHI Mikako

研究分野: 人類学、ユーコンの自然誌、西表島のイノシシ猟、狩猟実践、動物をえがく - ケイトリン・コーカー 准教授 COKER Caitlin Christine

研究分野: 人類学、身体論、パフォーマンス研究、暗黒舞踏、ポールダンス - 田中 佑実 助教 TANAKA Yumi

研究分野: 人類学、フォークロア、美術、芸術、北欧先住民研究

卒業論文テーマ

- 懐かしい街、函館に生きる記憶

- 寮歌のエスノグラフィー

- 「ギム先輩」から「ギム爺」へ -北海道日高地方における「モデル巡礼」の様相-

- 流動的に働くーリゾートバイトから考える 、「日本的雇用」とは異なる働き方 ー

- 露店商が彩る祝祭空間―北海道における「テキヤ」の実践―

- デンマークの光の経験

研究室ウェブサイト

教員から

歴史の研究は史料から ― 自らの手で問題を解き明かす喜び

日本史学研究室 橋本 雄 教授

「歴史が好き」という学生が、しばしば我々の研究室に進学してきます。ただし、そこで彼ら彼女らの念頭にあるのは、ほぼ例外なく高校までの「歴史」。要するに、誰かが作ったストーリーをなぞるものに過ぎません。一方、我々が大学でやっている「歴史」は「歴史学」。高校までの「歴史」とは違って、新たな仮

説を創造する、熱い(!)研究分野です。もちろん、手前勝手なやり方では説得力がありません。長い伝統のなかで培われた学問独特の作法があります。そのなかでも一等難しいのが、史料(資料)の扱い方。いわゆる史料批判ですね。その作法を習得するのが、大学での歴史研究といっても過言ではありません。新た

な知見の獲得に成功したときの喜びを、一緒に味わってみませんか。