文学研究院内センター

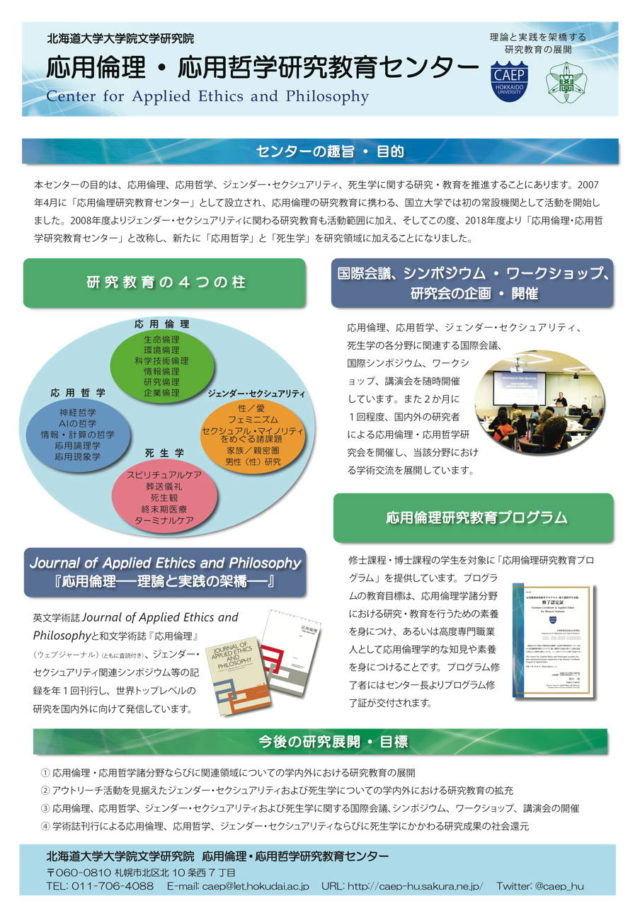

応用倫理・応用哲学研究教育センター

本センターの目的は、応用倫理、応用哲学、ジェンダー・セクシュアリティ、死生学に関する研究・教育を推進することにあります。2007年4月に「応用倫理研究教育センター」として設置され、応用倫理の研究教育に携わる、国立大学では初の常設機関として活動を開始しました。2008年度よりジェンダー・セクシュアリティに関わる研究教育も活動範囲に加え、さらに2018年度には「応用倫理・応用哲学研究教育センター」へと改称し、「応用哲学」と「死生学」も研究領域に加え、現在に至っています。

スタッフ一覧

| 氏名 | 所属講座 | |

|---|---|---|

| センター長 | 宮嶋 俊一 | 人文学部門・哲学宗教学分野・宗教学インド哲学研究室・教授 |

| 事務局長 | 宮園 健吾 | 人文学部門・哲学宗教学分野・哲学倫理学研究室・准教授 |

| 運営委員 | 田辺 弘子 | 人間科学部門・心理学分野・心理学研究室・准教授 |

| 佐野 勝彦 | 人文学部門・哲学宗教学分野・哲学倫理学研究室・教授 | |

| 瀬名波 栄潤 | 人文学部門・表現文化論分野・欧米文学研究室・教授 | |

| 田口 茂 | 人文学部門・哲学宗教学分野・哲学倫理学研究室・教授 | |

| 水溜 真由美 | 人文学部門・表現文化論分野・映像・現代文化論研究室・教授 | |

| 村松 正隆 | 人文学部門・哲学宗教学分野・哲学倫理学研究室・教授 | |

| 上野 真由美 | 人間科学部門・地域科学分野・地域科学研究室・准教授 | |

| 眞鍋 智裕 | 人文学部門・哲学宗教学分野・宗教学インド哲学研究室・准教授 |

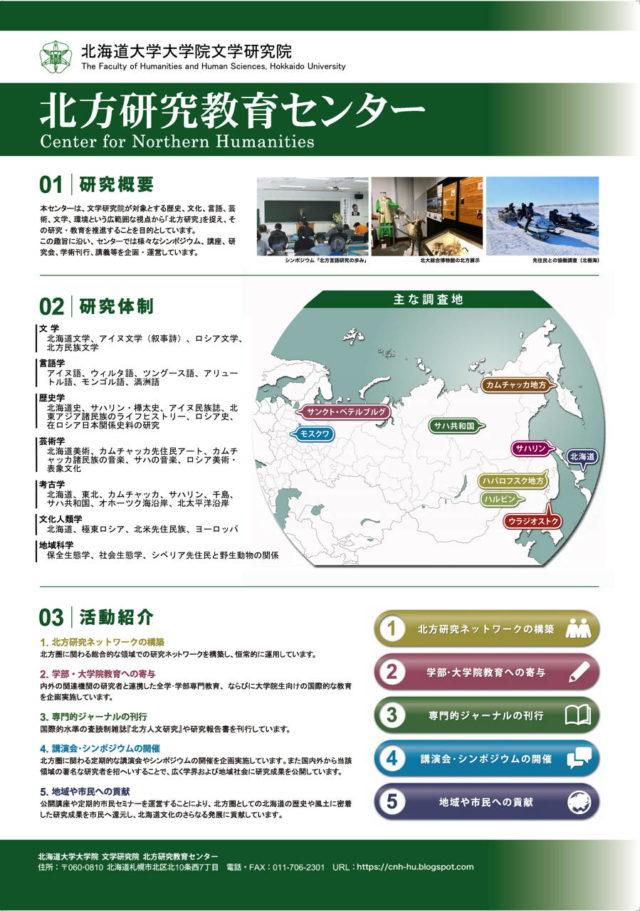

北方研究教育センター

北方研究教育センターは、文学研究院が対象とする歴史、文化、言語、芸術、文学、考古、環境、チリ、動物心理など広範な視点から「北方研究」を捉え、研究・教育を進めています。

対象地域は、北海道やロシア・スラブ圏をはじめ、北欧、北米、北極にも及び、さまざまな大学や研究機関との共同研究や交流の拠点となっています。また、雑誌『北方人文研究』の発刊、シンポジウムや研究会などの企画・運営を行っています。

スタッフ一覧

| 氏名 | 所属講座 | |

|---|---|---|

| センター長 | 小田 博志 | 人文学部門・文化多様性論分野・文化人類学研究室・教授 |

| 運営委員 | 谷古宇 尚 | 人文学部門・文化多様性論分野・芸術学研究室・教授 |

| 久井 貴世 | 人文学部門・文化多様性論分野・博物館学研究室・准教授 | |

| 高瀬 克範 | 人文学部門・歴史学分野・考古学研究室・教授 | |

| 山口 未花子 | 人文学部門・文化多様性論分野・文化人類学研究室・教授 | |

| 佐藤 知己 | 人文学部門・言語科学分野・言語科学研究室・教授 | |

| 菅井 健太 | 人文学部門・言語科学分野・言語科学研究室・准教授 | |

| 髙橋 昂輝 | 人間科学部門・地域科学分野・地域科学研究室・准教授 | |

| 小椋 彩 | 人文学部門・表現文化論分野・欧米文学研究室・教授 | |

| 瀧本 彩加 | 人間科学部門・行動科学分野・行動科学研究室・准教授 | |

| 田中 佑実 | 人文学部門・文化多様性論分野・文化人類学研究室・助教 |

学内共同施設

社会科学実験研究センター

社会科学実験研究センター(CERSS)は、先端的な社会科学実験を展開する日本唯一の専門機関であり、国内外の主要研究拠点と連携するハブとしての役割を担っています。将来を嘱望された研究者の受け皿としても機能しています。心理学・認知科学・脳科学と、経済学、法学、政治学を含む社会科学諸分野との接合を図ると同時に、当該分野における若手人材の育成、研究成果の国内外への発信を行い、実験社会科学の発展に寄与しています。

人間知・脳・AI研究教育センター(2019年7月開設)

人間知・脳・AI 研究教育センターは、新しい「人間知」の創成という理念のもと、数千年来の知の伝統を受け継ぐ人文社会科学と、急速に進展しつつある脳科学(神経科学)・人工知能(AI)の知が高度なレベルで融合する文理融合型研究・教育を行うセンターです。脳科学(神経科学)とAI 研究の急速な進展により、旧来人文社会科学が扱ってきた「人間」への 問いが新たな仕方で学際的に問われ始めています。本センターは、この挑戦に応え、文理の境界を超えた先端的研究のプラットフォームを 作ることを目指します。国内外から最先端の研究者を招聘して行うサマー スクール・ウィンタースクールを中心に、プログラムに所属する大学院生は 刺激に満ちた共同研究に参画し、国内外の研究室・企業へのインターン シップを行うことができます。

アイヌ・先住民研究センター

大学院文学院を担当するアイヌ・先住民学研究室の教員が所属する研究組織です。

北海道大学とアイヌ民族との歴史的経緯を踏まえ、民族の尊厳を尊重しつつ、アイヌをはじめとする先住少数民族に関する全国的・国際的な研究教育を実施する共同教育研究施設です。

多文化が共存する社会において、とくにアイヌ・先住民に関する総合的・学際的研究に基づき、それらの互恵的共生に向けた提言を行うとともに、多様な文化の発展と地域社会の振興に寄与していくことを目指します。

研究センター(全国共同利用・共同研究拠点)

スラブ・ユーラシア研究センター

大学院文学院を担当するスラブ・ユーラシア学研究室の教員が所属する研究組織です。

国内唯一の総合的なスラブ・ユーラシア地域研究機関です。旧ソ連・東欧地域の研究を中心に、この地域内の多様な国・地域の研究を発展させ、さらにはユーラシア諸地域の研究をつなぐハブとしての機能を果たしていきます。

センターの活動や資料は国内外の研究者や市民に広く開かれています。関連分野の研究者と幅広く連携して共同研究を進め、また国外に対しては日本の研究の対外発信力を強化することを目指します。

センターは数多くの外国の研究機関と密接な研究協力を行っており、アメリカ、オランダ、中国、フランス、イギリス、ロシア等の諸大学・研究機関と学術交流協定を結んでいます。