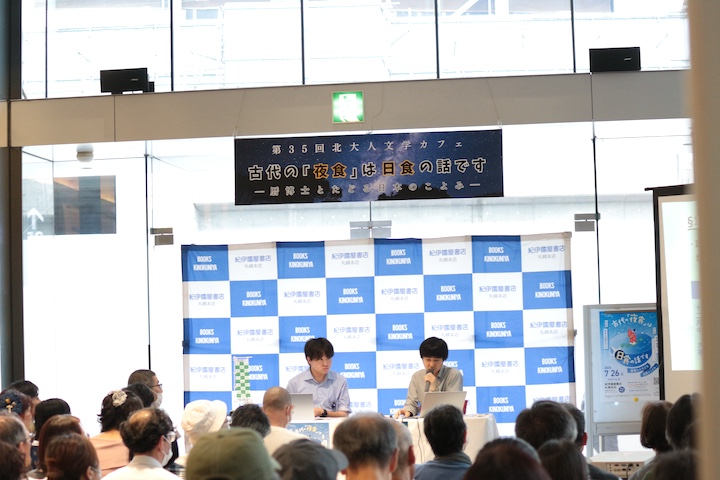

2025年7月26日(土)、第35回北大人文学カフェが開催されました。今回は“古代の「夜食」は日食の話です ― 暦博士とたどる日本のこよみ ―”と題して、話し手の吉田拓矢講師(日本史学研究室)に、「古代のこよみ」についてお話しいただきました。お話の後は参加者の皆さんと質疑応答を通して交流しました。当日は、85名の方にご来場いただき、アーカイブ配信はは162回視聴いただきました。

第1部は、吉田先生のトークの時間です。

トークの前半では、月の満ち欠けで1か月を定める前近代の暦である「太陰太陽暦」のしくみについて説明がありました。前近代の暦の役割は、「日付を共有する」、「天皇統治の象徴として」、「貴族の必需品として」といったものがあり、古代のカレンダーである具注暦を示しながら解説されました。月と太陽の運行は複雑で、それらを計算することで暦をつくる専門職=暦博士が置かれていたそうです。

トークの後半では、暦の計算の中でも特に難しいとされる日食予報について、お話がありました。古代の暦博士は、昼の日食と同様に夜の日食(夜食)も予報していたそうです。夜食は目にすることができないので、中国では夜食予報は行われていませんでした。日本の暦博士は、中国に留学して暦法を学ぶ機会には恵まれず、テキストを独学していたため、夜食の予報をしてしまっていたそうです。日本の古代においては目に見えない夜食も忌避すべき対象になっていたということです。10世紀初めには夜食予報は廃止されますが、書物のみに頼った知識の習得や継承については、思いがけないところで誤解や誤読が生じるという事例をもとに、技術や知識の継承について吉田先生の考えを会場のみなさんに伝えました。

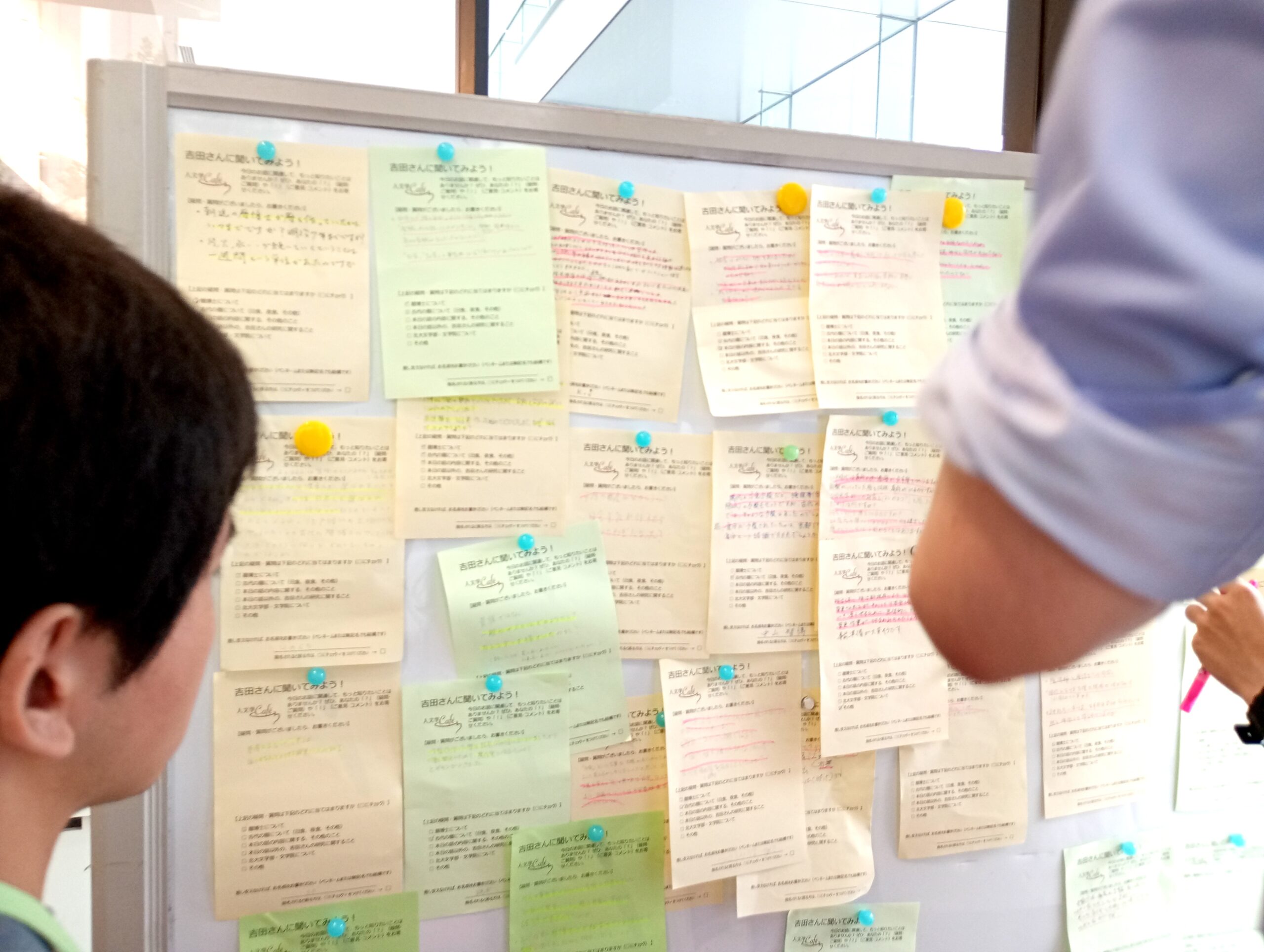

第2部は、参加者の皆さんからいただいた質問に吉田先生が回答していく対話コーナーでした。聞き手の佐藤さんが、いただいた質問を紹介し、それに吉田先生が順に回答していきました。

日食の予測精度について、具注暦に従って行動していた身分の範囲、日食計算にミスがあったのになぜ中国に暦博士を送らなかったのか、暦博士の出自は渡来人か日本人か、陰陽師と暦博士の関係、日食の計算だけをミスしていたのか、爪切りまで暦に生活を左右される原因、古代と中世の具注暦の違い、民衆は暦を気にしていたのか、賀茂氏はどのような一族だったか、朝廷の暦博士はいつまで暦をつくっていたのか、何人くらいで暦をつくっていたのか、江戸時代に渋川春海が貞享暦をつくるが、朝廷がつくっていた暦をなぜ幕府がつくったのか、明治6年に旧暦から新暦に変更した際に、どのように日本全国に普及させたのか、女性は暦の作成にかかわったことがあったか、吉田先生が夜食の研究に興味をもった理由、今後の研究の展望など、この他にも多くの質問をいただきました。いただいたすべての質問に回答できず申し訳ありませんでした。

参加された方からは、「具体的な暦を見ながら古人たちの暦づくりに思いを馳せることができた」「テーマも解説もとてもわかりやすい」「暦博士や夜食という用語を初めて聞きましたが、とても丁寧にご説明くださり興味深かったです。太陽太陰暦や二十四節気、曜日についても、新たな知識を得られて有意義なお話でした」「二十四節気についてもっと知りたいと思った」「トークも質問タイムもとてもわかりやすくテンポよくお話しいただき面白かったです」「暦の専門家の具体的な仕事を知ることができて楽しかった、自分でも調べてみたいと思った」「聞き手と話し手の口調が生き生きとしていて聞いていて楽しかった」「タイトルの意味がよくわからなかったのですが、お話を聞いてよくわかり満足です」「質疑応答がおもしろかった」「日本史研究にはこのようなテーマもあるのかと興味深く聞きました」「人文科学と自然科学を融合した学際的な研究は、何にしろ面白い。」等、多くの感想をいただきました。どうもありがとうございました。