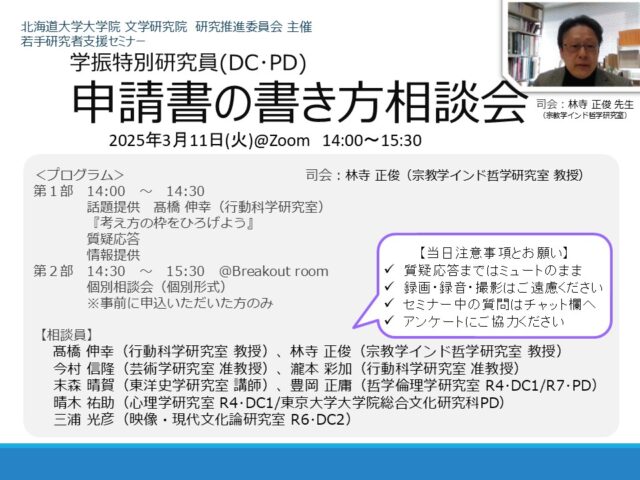

3月11日(火)に、文学研究院・研究推進委員会主催の若手研究者支援セミナー「学術振興会特別研究員(DC・PD)申請書の書き方相談会」をZoomで開催しました。本セミナーは、実践的な申請書の書き方をテーマに同年5月の申請(今回は2026年度採用分)に向けて準備をしている大学院生を対象に、2016年度から始まった試みです。コロナ禍に対面からオンラインでの開催に形式を変更して以来、授業やイベントが対面に戻った現在も春休み中で帰省したり、調査出張で札幌から離れていたりしても、オンラインであれば参加できる人が多いことから引き続きZoomで行っています。

セミナーは第1部・第2部の構成で、第1部の話題提供では2ヶ月先に迫った申請に向けてぐっと背中を押し、第2部の個別相談会では実際に書き始めている申請書の内容をブラッシュアップすることが目的です。今回、第1部には他学部からの参加者も含めて29名、第2部には16名の総計30名の大学院生が参加しました。

前半の第1部では毎年、人文学専攻と人間科学専攻の教員が交互で話題提供を行います。今年は人間科学専攻の髙橋伸幸先生(行動科学研究室・教授)に「考え方の枠をひろげよう」というタイトルでお話しいただきました。

まず、学振特別研究員とは何か、いかに採用率が低く狭き門か、という基本情報についての再確認がありました。次に、髙橋先生が所属する行動科学研究室ではこれまで高い採用実績があること、そしてその理由についての具体的な説明があり、同じ研究室の先輩など身近に学振特別研究員が少ない申請者にとって新鮮な話題が続きました。申請書の中でも特に多くの申請者が何をどう書けばよいのか悩む「研究遂行力の自己分析」に記載する内容については、「業績」や「自己アピール」などの項目ごとに例を挙げ分かりやすく解説、申請書作成のヒントが多く散りばめられていました。最後に、他の申請者が考えないようなアイデアを見つけて研究内容を差別化する必要があること、そのためには自分の分野に適した「枠の広げ方」についてよく考えること、そして指導教員の先生に積極的に相談することをお話しし、話題提供を締めくくられました。

第2部は、話題提供の髙橋先生のほか、宗教学インド哲学研究室、行動科学研究室、芸術学研究室、東洋史学研究室から4名の教員と哲学倫理学研究室、映像・現代文化論研究室、心理学研究室から3名のDC採択者にご協力いただき、計8名の相談員が申請書の作成について具体的なアドバイスをする個別相談会を行いました。審査員経験や申請書の指導経験が豊富な先生方に加えて現役の学振特別研究員が相談員となり、Breakout roomで申請書の草案や研究計画のアイデア、昨年度不採択になった申請書を画面共有しながら相談に応じました。相談者にとって、普段は接点のない別の研究室に所属する相談員や異なる専門領域の相談員と話すことは、新たな視点を得たり思考を言語化したりする機会になったようです。

終了後のアンケートには参加者30名のうち7割の方から回答があり、話題提供いただいた髙橋先生へ、「俯瞰的に学振の申請を知ることができた」「参考になった」などのメッセージがありました。また、個別相談会の参加者からは「異なる専門分野の先生の意見を伺える貴重な機会で、自分の研究の枠組みを見つめ直すうえでとても勉強になりました」、「申請書の書き方や留意点について、たくさんのアドバイスをいただき、とても参考になりました」などのコメントをいただきました。その他、開催時期についてのコメントで、「相談会の開催時期が早かったので申請書の作成にも早めに着手できた」というご意見がありました。本セミナーは、来年度も同じ時期に開催する予定です。

これまでに学振特別研究員DC・PD・RPDや海外特別研究員、外国人特別研究員に採用された文学院/文学研究科の方々の申請書は、研究推進室にて自由に閲覧することができます。閲覧希望の方は、事前にメールで閲覧希望日時を研究推進室までご連絡ください。なお、本閲覧は文学部・文学院・文学研究院に所属する若手研究者に限ります。

2022年以降は冬に開催している「申請書の書き方セミナー」は、今年も12月ころ開催予定です。現在、研究生や学部生の方で学振特別研究員についてもっと知りたい方はこちらのセミナーにご参加ください。詳細は、公式サイトをご確認ください。多数のご参加をお待ちしております。