12月11日(水)に文学研究院研究推進委員会主催の若手研究者支援セミナー「つながり、ひろがる、専門知 ―文学部・文学院での社会連携実践―」がハイブリッド形式にて開催されました。2013年に開始した本セミナーではこれまで、出版、キャリアパス、海外研究の3つのテーマを取り上げて来ましたが、今回は社会連携という新たなテーマを掲げることになりました。

近年、学内フェローシップや日本学術振興会特別研究員、民間の研究助成等に申請する際、研究成果が生み出す新たな社会的価値や、社会実装に向けたアイディアを問われることが増えています。本セミナーでは、社会連携の実践を行っている4名の方々からお話を伺い、若手研究者のみなさんが社会連携の一歩を踏み出す一助となることを目的としました。

はじめに、研究推進委員会研究支援専門部会長の林寺正俊教授(宗教学インド哲学研究室)より本セミナーの概要説明がありました。

1.乳幼児とその保護者を対象とした アート鑑賞イベント実践に向けての取り組み

一人目の話題提供者は芸術学研究室修士課程2年の川口侑莉さんです。川口さんは、新しい子育ての選択肢の一つとしてアートや美術館という存在を提案すべく、乳幼児の美術鑑賞について保護者が感じているハードルや地域特有の課題を解明する研究を行っています。全国各地の美術館で観察やインタビューを行う費用が必要だったため、学内で募集が行われていたCOI-NEXT「こころとカラダのライフデザイン共創拠点」若手研究ファンドに応募し、修士課程学生として唯一、採択されました。応募にあたっては、ファンドの掲げているテーマやキーワード、求める人物像を精査し、申請書を作成したそうです。資金を得られたことで複数の美術館訪問が可能となり、有益な研究ができたと語りました。10月から3月の初めまでという短期間で事前調査から未就学児アート鑑賞イベント「みる?みる!みるみる~む」開催までを行うのは、スケジュール的にもタイトだったようですが、研究と同時に進めていた就職活動でも、助成金を得て研究を行っていることのインパクトは大きかったそうです。

2.民間財団からの研究助成獲得にむけて

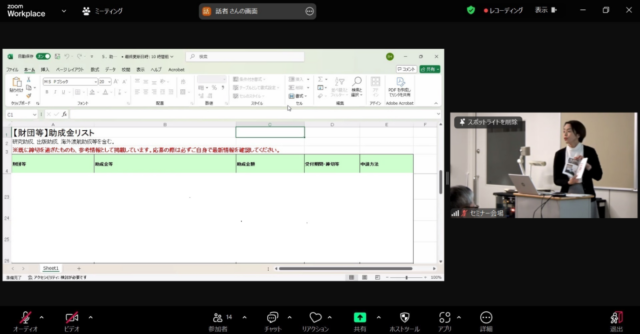

二人目は哲学倫理学研究室博士後期課程3年の稲荷森輝一さんです。稲荷森さんの専門は哲学で、主に自由意志の実験哲学に関心があります。稲荷森さんは、日本学術振興会特別研究員DC1に採用されており、博士課程進学時より自身の研究費を持っていましたが、十分ではないと感じ、民間財団の助成に応募にするに至りました。人間知・脳・AI研究教育センター(CHAIN)で知り合った、複数分野の大学院生とチームを組み、博士後期課程2年次に大学院生としては初めてトヨタ財団の「〈特定課題〉先端技術と共創する新たな人間社会」に、3年次にサントリー文化財団の「学問の未来を拓く」に採択されました。助成情報は、研究推進室の若手研究者メーリングリストで送信されるメールを隈なくチェックして収集していたそうです。

民間財団の助成は、社会への還元・応用が求められることや、共同研究や領域横断研究が推奨されることが多いので、普段からどれだけ社会を意識して研究を行っているか、どれだけ分野外の研究に関心を持てるかが重要で、その姿勢は学振申請時やアカデミアでのキャリア形成においても評価されると語りました。

【参加者からの質問】

助成金申請のメンバー構成。学振の研究テーマと財団の研究テーマの関連性。分野融合的な学会への参加による研究ネットワークの拡大。

3.ゲーム展示、書香の森企画展示をはじめとする多彩なアウトリーチ活動

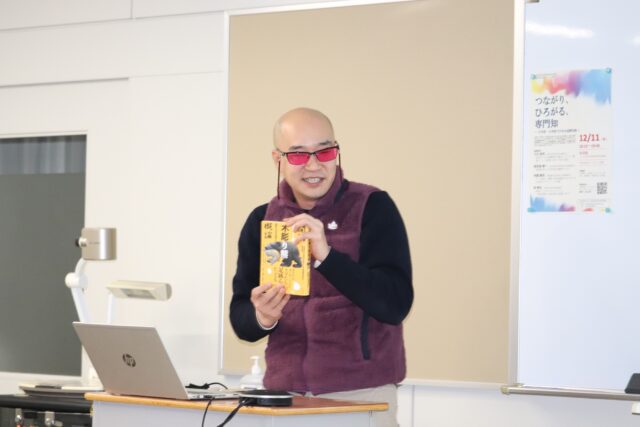

三人目は、博物館学研究室博士後期課程3年の寺農織苑さんです。寺農さんは、修士課程修了後に学芸員として実務経験を積んだ後、博士後期課程に進学しました。研究テーマは、ミュージアムにおけるゲーム展示の改善、およびミュージアムによるゲームアーカイブへの貢献の可能性です。博士後期課程進学後、主に4つの大きな展示に関わり、その実践をもとに博士論文を執筆しました。

専門のゲーム展示に加え、2022年3月に始まった、学生の企画・運営による「書香の森企画展示」のほとんどすべてに関わり、展示デザインや展示作業に関してアドバイザー的な役割を果たしています。中でも、「開講!木彫り熊概論」の展示は出版社の目に留まり、2024年8月に文学通信から書籍が刊行されるに至りました。

研究成果を「展示」という形でアウトリーチすると、批判的な意見も含め、様々なフィードバックを得ることができるので、社会連携の方法として悪くないと語ります。学問の場から一歩を踏み出し、研究と社会を繋げていくためには、自分でアウトプットを行うという強い意志を持つことが重要であると語りました。

【参加者からの質問】

アウトリーチから得られたフィードバックが、自身の研究に活かされたことはあったか。アウトリーチを行う際にどのようにターゲット設定を行うのか。博物館学の分野では、展示が業績として認められるのか。

4.地域づくりのエスノグラフィー ~岐阜県郡上市和良町の実践に学ぶ~

四人目は、地域科学研究室の林琢也准教授です。林先生は農村地理学が専門で、対象地域の一つである岐阜県郡上市和良町での実践についてお話がありました。和良町の地域づくりを担う「和良おこし協議会」の事務所には、林ゼミ出張所という看板が掲げられており、林先生やゼミ生は、調査実習、出前の卒論・修論発表会、祭りでの出品、セミナー開催などで頻繁に和良町に足を運んでいます。

自身の研究について林先生は、現場で起きている現象をデータ収集や住民の語りをもとに理解するという基礎研究としての意義を踏まえた上で、地域研究から得られた定性的データを、地域連携や政策提言に活かすためにアウトリーチすることができるのではないかと考えているそうです。和良町での滞在を重ねることで、地域が抱える課題について「どうすればよいか?」という相談を受けることもあるが、地域課題の解決に万能の解はないため、他地域のケースを紹介するなど、それぞれの地域に適した対応策を考える素地を提供するというスタンスでお話しをするそうです。現場で多くの経験や出来事を共有する中で、「学ばせてもらっている」というのが実態であり、研究・教育・地域連携・社会連携が有機的につながり、相乗効果を生み出していると語っていました。

【参加者からの質問】

現場で意見を求められた場合どのように答えるのか。一般の人からの質問に意義を感じたり、新たな視点を得たりすることはあるか。研究者コミュニティの中で、互いの研究を通してつながり合うことはあるか。大学教員の立場で政策提言を求められた場合はどのように対応するのか。

質疑応答の様子

4名の方々のお話に引き続き、文学研究院研究推進室飯塚URAから、話題提供者の活動冊子紹介、書香の森企画展示の募集案内、助成金についての情報提供がありました。

当日は、大学院生を中心に計12名の方にご参加いただきました。アンケート結果では、全員が「満足」あるいは「やや満足」と回答しています(有効回答10名・回収率83%)。

自由記述欄には、「それぞれの研究者が、研究成果や研究を行う際の人脈など、社会とのつながりを意識して研究していることが分かった」、「社会とのつながりを意識することが外部資金獲得に繋がり、研究のブラッシュアップにも繋がっていることが分かった」、「自身の研究やキャリアについて検討する際、このようなロールモデルが大変参考になる」等のコメントが寄せられました。