はじめに

本日の話し手をつとめます、北海道大学大学院文学院 アイヌ・先住民学研究室の蓑島と申します。

私の専門は歴史学です。とくに、古代の北方交流史をおもな研究テーマとしております。また、近年では、「先住民族の歴史」という問題意識をふまえて、「アイヌ民族の歴史」をどう構築していくか、という課題に、自分なりに試行錯誤しながら取り組んでおります。

今日は、「交易品がつないだ、アイヌと琉球:古代東アジアの海のネットワーク」というテーマでお話をいたします。

本日ファシリテーターを務めますアイヌ・先住民学研究室・修士1年生のグルコフスキー・アレクサンダーと申します。私の研究テーマは古代エミシの研究です。とくに、古代の東北地方の人々の文化と社会の実態について研究しています。古代エミシも活発に交易をおこなっていましたので、今日の蓑島先生のお話にも関連します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

まず、話の導入として「昆布がつないだ、近世の蝦夷地と琉球」というお話をします。江戸時代後期の松前・蝦夷地の産物として、長崎俵物と呼ばれたアワビやナマコ、フカヒレの3点や昆布などの海産物が非常に重要でした。これらは中国や琉球に輸出されました。昆布は太平洋側ですと宮城県あたりから北の海にしか自生しません。しかし、昆布の自生しない琉球に根付き、昭和には沖縄県は全国1位の昆布の消費県でありました。こうした近世の蝦夷地アイヌと琉球にみられるような交易活動は、江戸時代よりずっと早く、すでに古代から—ここでは広く3世紀から12世紀頃を古代とします—盛んに行われていました。古代の東アジアでは「海のネットワーク」のなかで、交易品を通じて南北の世界が相互に結びつくような状況も起きていました。

古代の琉球と「貝の道」「硫黄の道」

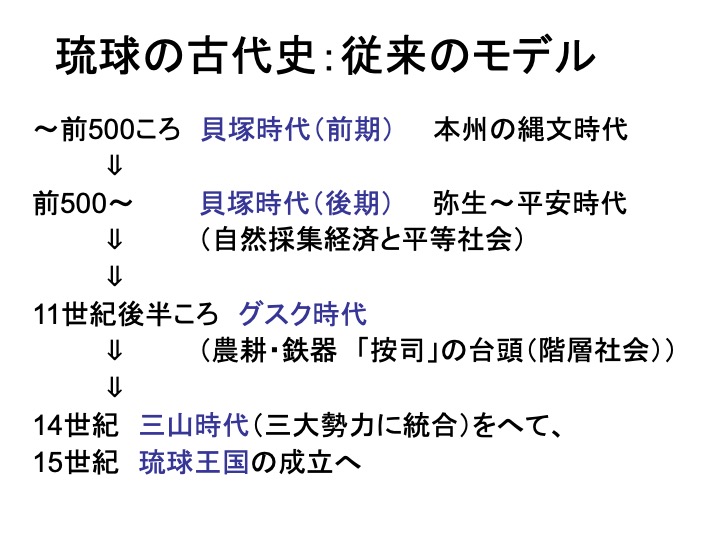

琉球の古代史について従来の一般的なモデルをお示しします。紀元前500年頃まで、本州の縄文時代にあたる時代は、貝塚時代(前期)と呼ばれました。その後、本州の弥生から平安時代に並行するような時代が貝塚時代(後期)とされます。これまで貝塚時代は、自然採集経済に基づく平等社会であると捉えられていました。11世紀後半頃、グスク時代という新しい時代に入っていきます。グスク時代は農耕や鉄器の導入が進んで「按司(あじ、あるいは、あんじ)」と呼ばれる地域の豪族、首長層が台頭する階層化社会となっていくと考えられています。こうした諸勢力がやがて三大勢力に統合される三山時代をへて、15世紀の琉球王国の成立に至ります。

「貝塚時代」は自然採集経済、平等社会と考えられてきました。近年、そのイメージが変化し、問い直しが進んでいます。つまり、「貝塚時代後期」には、海を越えた経済交流によって、すでに鉄器化も進んでいて、政治経済的な不平等や身分階層も生まれていたのではないか。一部の地域ではグスク時代の政治的リーダーにつながるような動きが始まっていたのではないかとみられるようになっています。

貝塚時代後期、当時日本側から「南島」と呼ばれた琉球列島との交流がありました。その例として、太宰府で出土した木簡には「奄美島」と書かれています。奈良時代のもので、奄美からの使節がもたらした献上品に付けられた荷札だとみられます。『続日本紀』に「南島」と呼ばれた琉球の人びとが産物をもって定期的にやって来ると記されています。日本側からみれば朝貢・貢納儀礼としての交易が行われていました。

貝塚時代には中国とも交流があったと考えられています。戦国時代の明刀銭という銭、新の王莽の時代である五銖銭、唐代の開元通宝という銭が、南西諸島・琉球国からはしばしば出土します。古くから中国との交流があった証拠となります。

貝塚時代の代表的なの交易品は、貝製品です。この時代の倭国の首長や宗教者が貝製品を非常に珍重しました。琉球から産出されるイモガイやゴホウラガイ、スイジガイ、オオツタノハなどの多様な貝製品は、日本で珍重されていました。私が学生時代に拾った実物を用意していますので、簡単に説明します。

イモガイは、弥生時代に腕輪として使われたり、古墳時代に貝の頭のところを切り取って、馬具などのさまざまな装飾に使われたりしました。スイジガイを用いた道具や装飾品は、古くから、琉球の複数の文化圏にまたがって分布することが特徴的です。中部地方、静岡や長野の古墳からも出ています。ヤコウガイの蓋は、一辺を打ち欠いて刃をつくり、ものを加工する貝斧という道具として使われました。

この弥生時代の「貝の道」は北海道まで届いています。伊達市の有珠モシリという遺跡で、先ほどお見せしたイモガイのブレスレットが出土しています。おそらく直接行ったわけではなく、交易拠点を経由して、バケツリレー的にもたらされたのだと思いますが、この時代に、南西諸島と北海道をつなぐ交流があったということが注目されています。

ヤコウガイは奄美以南の海域に生息するリュウテンサザエ科の巻貝で、刺身にすると大変美味しい貝です。ヤコウガイの貝殻はとても珍重される品でした。これは奄美の小湊フワガネク遺跡というところから出土した7世紀の国指定重文の一部になっているヤコウガイ製の非常にきれいな匙、スプーン型をしたものです。

古代日本の記録には、ヤコウガイの貝匙は、酒を飲むための器「螺杯」として利用されていた記録が出てきます。例えば『枕草子』には、貴族たちが宴会でヤコウガイを杯として利用している描写があります。また平安時代の儀式書には「螺杯」が賀茂・石清水の臨時祭に使用されたという記録、あるいは宋の皇帝への贈答品にも「螺杯」が出てきたりします。ヤコウガイ製の匙は韓国の旧「伽耶」地域の、高霊という大邱の近くの町の、池山洞古墳群44号墳という5世紀の古墳からも出土しています。ヤコウガイの用途は、器物にはめ込んで装飾とする螺鈿において最大限に発揮されます。有名な正倉院宝物の螺鈿紫檀五絃琵琶は、ラクダに乗った西域の人が楽器を持っているようすが螺鈿で描かれています。

奄美大島では、「ヤコウガイ大量出土遺跡」が注目を集めています。7世紀から11世紀にかけてのものと考えられていますが、ヤコウガイをまとめて加工して出荷する工房的な活動が行われていたのではないかと考えられています。そこでは、鉄製品などの多くの外来遺物も出土しており、ヤコウガイをめぐる日本などとの交易が示唆されています。

奄美大島の隣の喜界島では、城久遺跡群という存在が注目されています。これは、国家勢力がヤコウガイの交易を意識して設けた出先機関ではないかと言われています。また、沖縄でもヤコウガイ大量出土遺跡があります。こうしたヤコウガイの大量出土遺跡は、日本で螺鈿が国産化される8世紀より遡って確認されることから、初期には、中国に輸出されていた可能性も議論されています。奄美大島より北に、薩南諸島の薩摩硫黄島という島があります。ここは東アジア屈指の硫黄の産地で、この硫黄が10世紀以降、中国に輸出されていたことが近年注目されています。

喜界島の城久遺跡群は、2002年頃から調査が進み非常に注目を集めています。9世紀から10世紀前半にかけて、九州の土器や規格的な建物群などがたくさん見つかっており、大宰府の強い影響があるのではないかと指摘されています。ヤコウガイなどの生産・交易に古代日本が介入したのではないかという説もあります。文献上、10世紀後半頃に「南蛮賊」と史料に出てくる奄美島の人たちが九州沿岸で海賊をしたということが出ています。その期間が城久遺跡群でも中断期といわれています。その後、11世紀後半から12世紀前半頃に、日本との関係だけではなく、高麗や宋とのつながりを示すような遺物もかなり出てきて、東アジアを行き交うかなり国際的な交易の舞台となったということが指摘されています。

薩摩硫黄島の硫黄は、10世紀末に日宋交易の重要な商品として登場します。この頃、宋代の中国では火薬の利用が発展していましたが、遼や金の勃興によって中国の領域から火山地帯がほとんどなくなっていまして、火薬原料として日本産硫黄の重要性が増していたという見解があります。こうして硫黄が火薬原料として大量に宋に輸出され、内陸アジアでの戦いに利用された可能性があります。

次に少し違う話題として、南海産の鮫の皮、エイの皮という話をします。中世以後の琉球の特産品として「鮫皮」と称される品があります。古来、刀の飾りとして利用されていました。琉球の史料に登場するのは、15世紀に中山王尚巴志という王様が数千枚の鮫の皮を明に朝貢したという記述が残っています。

こうした鮫皮、エイの皮で装飾された刀剣は、日本でも光明皇后が聖武天皇の遺品を東大寺に納めたことに始まる正倉院宝物の中でも知られています。正倉院宝物の目録の大刀100振のうち、21点が「鮫皮把」と書いてあります。「鮫皮把」の21点は全部、金銀で装飾されていたりする非常に高品位の刀です。当時、鮫の皮の装飾が高級な刀の飾りとして使われたことがわかります。

鮫皮は、古代中国では古く楚や呉の南方の品として登場しています。また、『山海経』という史料に、三国志時代の次の西晋の郭璞という人が注をつけていますが、これを見ると鮫皮は「今、臨海郡に亦た之れ有り」と出てきまして、臨海郡は三国志の呉の時代に南の方の郡として設置された郡で、ちょうど三国志の時代に呉の南の方が鮫の皮の産地であったということがわかります。また、唐の玄宗皇帝の時代に編さんされた『大唐六典』という法律の本には安南(ベトナム地方)が鮫魚皮、鮫の皮の産地として知られていまして、そちらの特産品として唐代、玄宗期に知られていたことがわかります。

ここでちょっと余談になりますが、その時期に安南と非常に深い関わりを持った人物に阿倍仲麻呂がおります。阿倍仲麻呂は中国に留学して日本に帰ることがなく、唐で官僚として出世して中国で死去します。「天の原ふりさけ見れば〜」の歌で非常によく知られていますが、仲麻呂は晩年に安南都護府というベトナム地方の長官を務めていました。ちょっと想像を膨らませることになりますが、仲麻呂が生産に関与した鮫の皮が広く流通することもあっただろうと思います。

おもしろいのは、こうした鮫の皮をもつ刀が北海道やアムール川流域など北方世界にも届いているということです。恵庭市西島松5遺跡という遺跡から見つかった7世紀の太刀の一部に鮫皮が使われていると推測されています。またアムール川流域の8世紀の遺跡から見つかった刀でも鮫の皮が使われています。

琉球のいろいろな特産品が交易されていたのですね。それらの製品が、思ったよりずっと古くから、北海道のような遠隔地にも及ぶことがあったことがよくわかりました。では、古代の北海道は、アイヌの側の状況はどうだったのでしょうか。

「古代アイヌ」の経済活動—北の海の交易者—

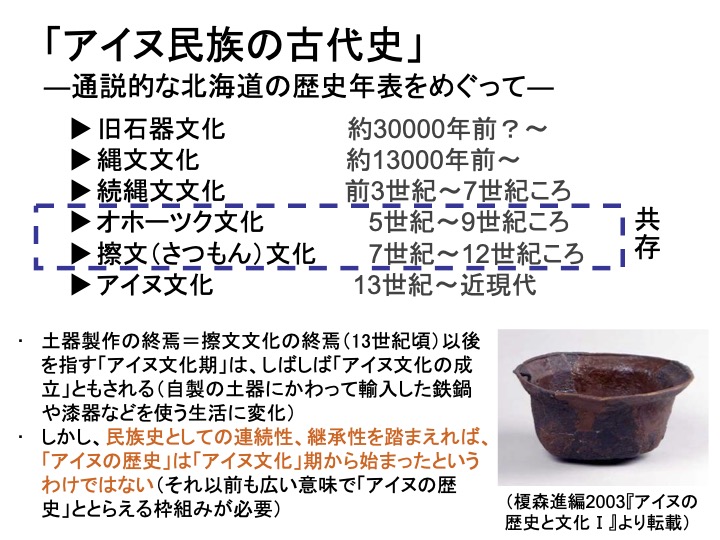

「アイヌ民族の古代史」を説明すると、沖縄と同様、北海道の歴史年表、時代区分は本州の歴史年表とは違っているところがあります。弥生時代、古墳時代などが存在せず、縄文文化の後、続縄文文化、オホーツク文化、擦文文化があって、13世紀くらいからアイヌ文化と呼んでいるのが一般的な北海道の歴史年表です。ただ、この歴史年表は誤解を招くのではないかという批判もありまして、私もそう考えています。13世紀くらいに土器をつくることをやめて、鉄の鍋や漆器などをたくさん使う暮らしになる時代をアイヌ文化の時代と呼んでいますが、それ以前の時期、土器を使っていた時期も、民族誌としての連続性、継承性をふまえれば、古代アイヌの歴史として捉える必要性があるのではないかと私は考えています。

アイヌ民族の居住地は、ユーラシア北東部のサハリン経由で大陸、千島経由でカムチャツカの方、また本州とも、ユーラシア北東部の交流の「交差点」のひとつとして注目される場所です。古くから北部九州と並んで日本列島とユーラシア大陸をつなぐ、異文化交流も非常に活発な地域的条件にありました。そこで非常にダイナミックな公益活動と文化交流をみせてきたのがアイヌ民族の歴史のひとつの側面だろうと思われます。

アイヌ民族の国際交易を可能とした要素はいろいろありますが、その一つにイタオマチㇷ゚と呼ばれる板綴舟があります。丸木舟の舷側に穴を開けて、縄で板を綴じ合わせて大型化した外洋船で、大きなものは全長七尋もあって函館や松前との交易に使われ、千島列島の荒波も越えた、という記録があります。イタオマチㇷ゚の部材は9世紀くらいの札幌や千歳の遺跡からも見つかっていますので、かなり古い段階からアイヌ民族はこうした船で交易活動を行っていたと考えられます。

古代から中世のアイヌと日本の交流の主要なルートと拠点をごく簡単に概念化しました。8〜9世紀には、秋田の秋田城という最北の古代城柵が拠点でした。ここが「渡嶋エミシ」と呼ばれた当時の北海道の擦文文化、古代のアイヌの人びとが定期的に毛皮などをもって交易に訪れる場所でした。10〜12世紀には、岩手県を本拠地とした安倍氏、あるいは清原氏や平泉の奥州藤原氏などが津軽外ヶ浜というところに拠点をつくって、そこがアイヌとの交易拠点であったと考えられます。奥州藤原氏が滅ぶと、13世紀以後は津軽十三湊というところに拠点が移る。大雑把にはそういうことが考えられます。

秋田城は、古代アイヌと日本の交易拠点でした。9世紀初頭の史料の中に「秋田城には、渡嶋の狄(エミシ)、北海道の擦文文化期の古代アイヌの人びとが毎年、さまざまな毛皮を持ってやってくる。けれども都の王や貴族たちが競って秋田城に使者を派遣し、よい毛皮を先に買ってしまうので、官(公)に献上されるのは粗悪なものしか残らない、そういう行為を止めさせるように」という法令が出されたりしています。『延喜式』という史料を見ますと、毛皮はヒグマやアシカ、アザラシなどであったと考えられます。

もう一つ注目されるのは、前近代の北方世界を代表する交易品であるクロテンの毛皮です。特に16世紀から18世紀のロシア帝国のシベリア・極東進出の原動力となった交易品として知られていまして、「世界史を動かした」毛皮獣と言えます。日本列島ではクロテンは、エゾクロテンが北海道のみに生息しています。

クロテンの毛皮は『三国志』の時代から、アムール川流域の名産として中国に知られていました。魏書挹婁伝というところに「挹婁貂」というのは非常によい貂だと書かれています。640年には、唐の時代ですけれども、サハリンのオホーツク文化の人と考えられる「流鬼」の使節が貂の皮を持って唐の長安にやって来たという記述があります。クロテンの毛皮は日本古来の史料では「フルキ」と呼ばれました。このフルキの皮衣は源氏物語で末摘花が着ていた「ふるきのかわぎぬ」が非常に有名です。あるいは、参議以上が着用を許されたステータス・シンボル、非常に高級な毛皮でした。平安貴族社会のクロテンの主な入手先は、一般に大陸と考えられることが多かったのですが、実はこれが、北方ルートでアイヌから入っているのではないかと思われる史料があります。『御堂関白記』という藤原道長の日記の中に、1015年に奥州の貂の皮衣を中国の仏教の聖地、天台山に贈るという史料があります。「奥州のテン」ということは、渤海や宋など、大陸から輸入したものではなく、日本が独自に北方ルートで入手した、おそらくアイヌからクロテンの皮を入手するルートがあったということを示すものだろうと考えられます。またこの時の道長の贈り物には「螺鈿蒔絵の厨子」というものが含まれています。いわばこの時道長が中国に送った贈り物には、アイヌと琉球の交易品がともに東アジアを疾駆していたようすがよく表れているということが言えると思います。

もう一つ、特に最近注目を集めているアイヌ民族の交易品にワシの羽根があります。特にオオワシやオジロワシといった北海道に渡ってくるワシの尾羽根は、さまざまな平安時代の史料に見られます。また鶴岡八幡宮の国宝の「黒漆矢」に使われている矢羽根は、北海道産のオオワシ、オジロワシなどの尾羽根の可能性が高いのではないかと言われています。オオワシやオジロワシは、道東や道北に今でも多く渡りますので、擦文文化がこうしたワシの羽根の獲得を目指して分布を広げていったのではないかという見解もみられます。

こうした古代末から中世のさまざまな交易品は、奥州藤原氏、平泉との交易の中にもしばしば登場します。例えば『吾妻鏡』に出てくる2代基衡が平泉の毛越寺を建てるときに、代金として都の仏師に様々なものを贈るのですが、その中に金や糠部駿馬と呼ばれる東北の名産の他に、鷲羽百尻とか大きな水豹皮(アザラシの毛皮)を六十枚とか、北海道の産物が含まれた折、これらが平泉の財源になっていたことが知られています。こうした平泉と北海道、古代アイヌとのつながりは文献からしばしば指摘されていましたが、2017年に平泉で擦文土器が見つかりました。当時の平泉と北海道のつながりが裏付けられる史料としてこれも注目を集めています。

奥州藤原氏の有名な中尊寺金色堂には、東北の金がふんだんに使われているということだけではなく、昭和の大改修で、27000個以上のヤコウガイを使った螺鈿で装飾されていることがわかりました。平泉は、アイヌの交易品と琉球の交易品がこの時代クロスするような結節点にもなっていたことが言えると思います。

そうですね。北方のアイヌの交易も、古代から非常に活発だったのですね。それらの産物が、日本や中国でとても重んじられていたことがよくわかりました。そして、平泉などの拠点の重要性も理解できました。では、そうした交易は、当時、どのような人びとがおこなっていたのでしょうか。商人でしょうか。

古代東アジアの海のネットワークと、アイヌ・琉球

最後に、「古代東アジアの海のネットワークと、アイヌ・琉球」というお話でまとめていきます。

11世紀日本の典型的な当時の商人のようすを示すものとして、『新猿楽記』という史料に八郎真人という架空の商人のことが出てきます。この人は商人の首領で、「利益を重んじて、妻子を顧みず、我が身を大事にして、他人を思いやらない」とか、「言葉巧みに心をたぶらかし、謀で他人をあざむく」とか、相当やり手なのですが、「東は俘囚の地に至り、西は貴賀が島(キカイガシマ)に渡る」と、エミシの地から琉球列島まで往来し、多種多様な産物を交易していたことが記録されています。11世紀には、日本にもこのような商人が出現して、内外で活動していたことがわかります。

こうした商業活動をしていた商人は、国際的には東アジアで9世紀に爆発的に成長することが知られています。9世紀に張保皐・チャンボゴという、新羅人の海上帝国をつくったと言われる人がいますが、新羅人中心の海上交易ネットワークを、東アジアで最初の海域を結ぶ民間交易ネットワークを樹立した人物として知られています。

東アジアに新羅人の手によって民間交易ネットワークができた時代の中国のようすを見ている人物に、天台宗の延暦寺の第三代目座主の慈覚大師円仁がいます。慈覚大師円仁が中国で開元寺というお寺に滞在していたときに、寺を訪れた新羅人の王請という人と対面した際の記述があります。それによりますと、弘仁10年、819年に、新羅人・王請らの交易船は、中国の商人張覚済兄弟らとともに漂流して秋田に着きました。ところが、帰国のために北の出羽、秋田を出発するときに、中国商人の張覚済らは船を下り、現地に滞在してしまった、ということです。この中国商人は、どうして帰国せず、秋田にとどまったのか、またとどまれたのでしょうか。

すでに述べたように当時の秋田は、「古代アイヌ」=北海道の擦文文化期の人びとが交易品を持って定期的に訪問する交易場で、しかもそこには、日本の王・貴族層が使者を派遣してかけつけるという盛んな経済活動、多様な産物が行き交う場所となっていました。そうしたようすを目の当たりにしたからこそ、中国の商人は秋田への滞在を決めたのではないでしょうか。

当時のアイヌと日本、秋田での交易のようすには、東アジアの国際商人も関心を寄せるような状況があり、しかも秋田には、日本の王や貴族が盛んに使者を派遣していますので、そこで中国の商人の滞在を保護するような条件もあったのではないかということも派生して考えることができるのではないでしょうか。

「古代東アジアの海のネットワークと、アイヌ・琉球」ということで申しますと、非常に広範囲に流通した産物が、北と海の世界を相互につなぎ合うような状況があったことが見えてきました。こうした産物は東アジアをまたにかける唐や新羅の国際商人にも注目されることがあり、予想外にグローバルなネットワークや交易活動がアイヌや琉球の歴史、さらには日本や中国の歴史にも大きな影響を与えていった、そういうことがわかってきたということです。今後さらに研究を進めていきたいという状況になります。

ご静聴どうもありがとうございました。

話し手からもう一言

今回のカフェでは、かつてアイヌ民族が繰り広げた活発な交易活動に光をあてました。近年の歴史研究は、アイヌ民族をはじめとする先住民族の歴史が、抑圧・迫害を受けるだけのものではなく、ダイナミックで力強い一面を有していたことを明らかにしています。このことは、アイヌ民族・先住民族の歴史を考えるうえで、とても重要な意味を持ちます。ただし、アイヌ民族・先住民族の歴史が示す「力強さ」を強調することは、アイヌ民族・先住民族の被ってきた抑圧・迫害の事実を打ち消すことにはなりません。両方の視点のどちらも欠くことなく、アイヌ民族・先住民族の歴史に実証的に向き合っていくことが必要です。

関連著書

「もの」と交易の古代北方史

「もの」と交易の古代北方史

奈良・平安日本と北海道・アイヌ

蓑島 栄紀(著) 勉誠出版

出版年月日 2015年11月16日

ISBN 9784585221333