はじめに

宮園健吾と申します。文学研究院の哲学倫理学研究室で哲学の研究と教育を行っています。研究内容は、人間の心や心理がメインテーマです。伝統的な哲学的な手法と、現代的な認知科学的な手法を組み合わせて学際的な研究を行っています。今日もその一つの側面を取り上げて、 「哲学✕心理学で考える:「共感」は本当に良いことか?」というタイトルでお話いたします。

「共感」というものは、一般的によいものだとされています。ここにポール・ブルームという心理学者が書いた『反共感論』という本があります。彼は共感に反対し、共感のネガティブな側面について論じています。非常におもしろい本ですし、私自身も読んで非常に刺激を受けました。今日の前半部分は、この本の内容を中心に、共感のネガティブな側面、共感するリスクについてお話します。

その話を受けて後半では、共感の問題点をどのように解決すればよいのかについてお話します。

前半:ブルームの反共感論

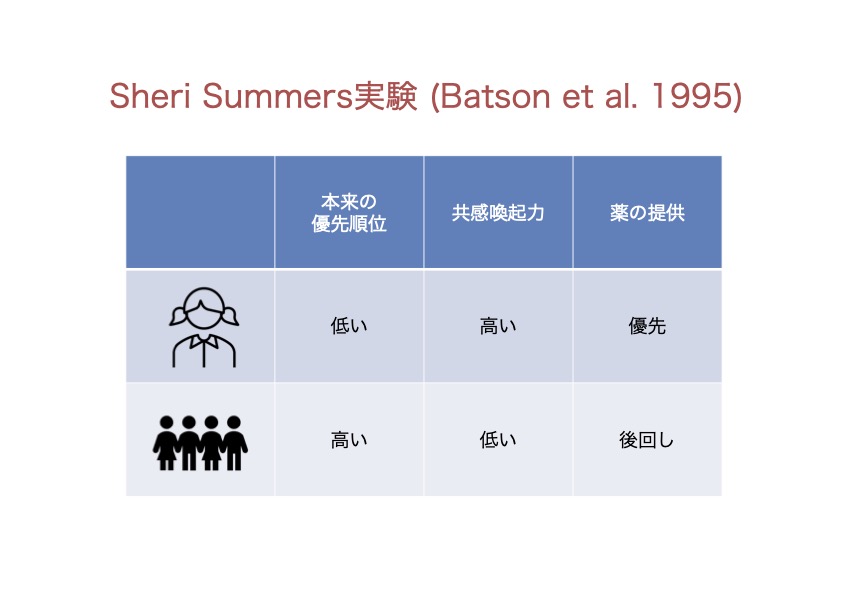

ブルームは、心理学の実験結果から共感の危険性を訴えています。その一例としてSheri Summers実験があります。ダニエル・バトソンという社会心理学者の実験で、“Immorality from empathy-induced altruism: When compassion and justice conflict”(日本語では「共感に起因する利他行動による不道徳性:思いやりと正義が対立するとき」)というタイトルの論文にて紹介されています。この実験は以下のような場面設定となっています。Sheri Summersという10歳くらいの女の子がいて、不治の病に罹っており、今のままだと残りの数年間を苦しんで生きなければならないのですが、ある薬を使うと苦しみが和らぎ、残りの人生を幸せに暮らすことができます。薬は非常に高額なため、医療支援財団に助けを求めてきました。しかし、Sheri以外にも同様の助けを求めているたくさんの子どもたちがいて、現時点ではSheriは順番待ちリストの最後にいます。このような場面設定の上で、被験者を二つのグループに分け、一つ目のグループには、Sheriの苦しみや不安に共感するようにお願いし、もう一つのグループには、共感するのではなく客観的に考えてくださいとお願いします。その上で、それぞれのグループに対して「あなたは財団の責任者なので、あなたの決断次第でSheriの優先順位を前にもってくることができますが、どうしますか?」と質問をします。

そうすると、共感したグループはSheriの優先順位を上げる傾向にあり、一方、客観的に考えているグループはその傾向が弱いという結果が出ました。共感することによってSheriに対するえこひいきのようなものが生じているわけです。表にまとめているように、Sheriは本来の優先順位は低いのですが、共感喚起力が非常に高く共感しやすいキャラクター設定になっています。その結果、薬の提供が優先されてしまう。他方で、本来の優先順位が高かった人たちに対しては共感が生じないので、こちらは後回しになってしまう。

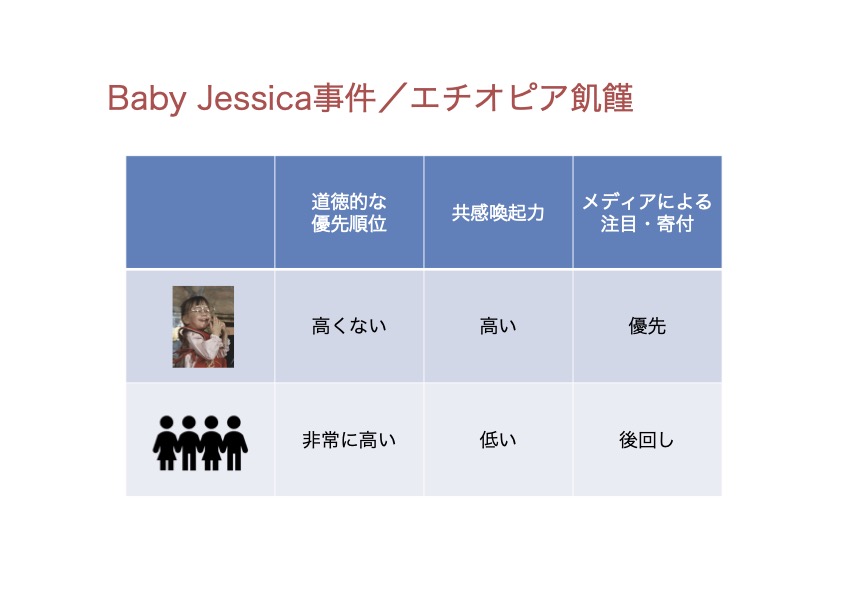

似たような現象は現実の社会でもあります。1987年にアメリカでBaby Jessica事件というのが起こりました。まだ18か月のJessicaちゃんが、井戸に落ちてしまって足が挟まってしまって抜けることができなくなってしまいました。彼女は非常に大きな共感を集めて、メディアで大きく取り上げられ一大ニュースになりました。救出後、足を手術することになった彼女への寄付や援助の申し出がたくさんあったそうです。他方で、同じ頃にアフリカのエチオピアでは、大規模な飢饉が起こり多くの人が命を落としていました。Wikipediaの記事では、エチオピア飢饉での死者が30万人から120万人と出ています。そうすると、先程の実験と非常に似た状況が生じていたことになります。

Jessicaちゃんの事故は確かに深刻な問題だと思いますが、同じ時期にアフリカで何十万人もの子どもたちが命の危機にあったことと比べると、道徳的に優先されるべき順位はそれほど高くないはずです。しかし、Jessicaちゃんは共感喚起力が非常に高いので、結果としてメディアによる注目や寄付はJessicaちゃんの方に押し寄せることになり、エチオピア飢饉に関しては、後回しになってしまう。こういう現象がまさに我々が共感することによって生じてしまうということです。

ブルームの反共感論の主張を一言でまとめると、「共感に導かれて行動することは道徳的に危険である。なぜなら、共感はバイアスのかかったスポットライトだから」ということになります。共感は、スポットライトのように、ある特定のところに注意を向ける一方、それ以外のところが見えなくなってしまう、という特徴を持っています。加えて、白人のアメリカ人にとっては、自国の白人の女の子にはスポットライトが当たりやすいけれども、地球の裏側のアフリカで生じている飢饉といったものに対してはなかなかスポットライトが当たりにくいというバイアスもあります。

ブルームが挙げている3つのバイアスを紹介します。ひとつは「親近性バイアス」で、例えば、地理的距離が近ければ近いほど共感しやすくなる、遠ければ遠いほど共感しにくくなる、というバイアスです。同様に、人種が同じであれば共感しやすい、宗教も同じであれば共感しやすい、価値観や性格も似ていれば似ているほど共感しやすい、といった傾向性があります。

哲学の歴史を振り返ってみると、例えば、アダム・スミスの『道徳感情論』という本の中で同様のバイアスが言及されています。アダム・スミスは『諸国民の富』あるいは『国富論』を書いた経済学者としてご存じの方が多いと思いますが、当時は(特に彼のキャリアの前半では)どちらかというと哲学者、倫理学者として知られていました。『道徳感情論』はスミスの哲学的主著であり、この本には以下のような一節があります。もしあなたが明日、何かの理由で指を切断しなければならないならば、おそらくあなたは不安になり、夜も眠れなくなるでしょう。他方で、もしあなたが地球の裏側の国で、何十万人の人が地震で命を失う話を聞いた時、確かにかわいそうだと思い、お悔やみを述べたり、人生の儚さについて考えたりもしますが、その後、普段通りに夕食を食べて、ベッドで眠ることができるでしょう、とスミスは言います。つまり、遠い国の悲劇というのは我々の心にとってあまり大きな影響を及ぼさないと指摘しているわけです。

残り2つのバイアスを簡単に紹介していきます。2つめのバイアスは「ニーズの無視」、すなわち、共感というのは誰が一番援助を必要としているのか、つまりニーズに対して鈍感だというバイアスです。例えば、Jessicaちゃんは確かに助けを必要としていますが、ただ、もっと助けを必要としている人たちが実は別のところにいる。しかし、共感はそれに対してなかなか反応してくれない、すなわち、実際のニーズとのずれが生じてしまっているということです。

3つめのバイアスは「統計の無視」、すなわち、共感は援助を必要としている人数に鈍感だというバイアスです。共感は人数をちゃんとカウントしてくれない、ということです。スターリン(あるいはアイヒマン)が言ったとされる有名な言葉で、「一人の死は悲劇だが、100万人の死は統計にすぎない」というものがあります。あまりにも悲劇の人数が多すぎると、我々は共感的、情動的に反応できなくなってしまう。一人の苦しみであれば、その人がどのように感じたのか、思ったのかということに共感することができるのですが、他方で、100万人の苦しみに対しては、頭では理解できるけれども、それに共感するということが極めて難しくなってしまうということです。

後半:解決法の検討

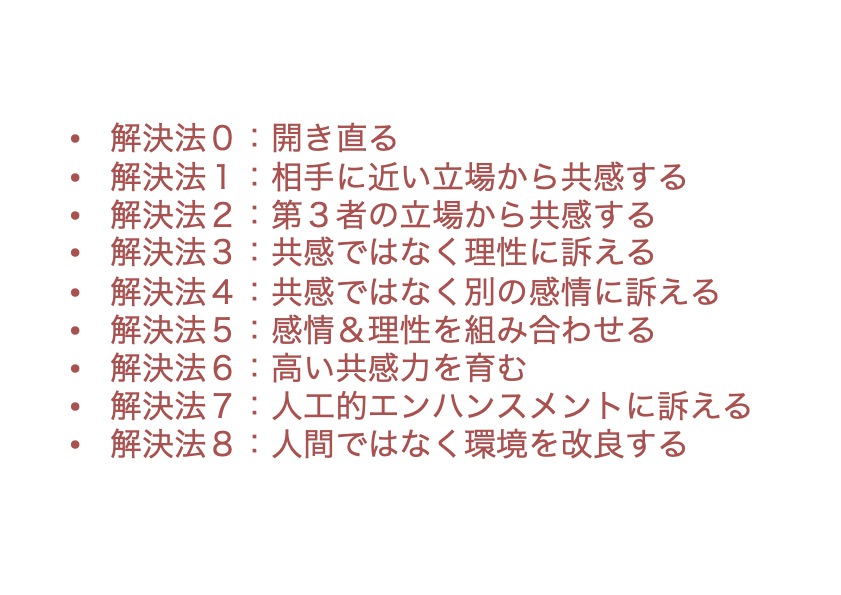

前半では、共感のバイアスによってもたらされる倫理的な問題を紹介しました。後半では、それをいかにして解決すればよいのかを皆さんに考えていただきたいと思っています。今から、9つの解決案を簡単に紹介します。これが正しい答えだというのはないので、みなさん自身でどれがよさそうかを考えていただきたいと考えています。

解決法0:開き直る

1つ目は「開き直る」という解決法であり、これは哲学者のマイケル・スロートの提案に由来しています。確かに、共感というのはバイアスがあるけれども、それで何が悪いのかと開き直ることもできるのではないか、という提案です。というのも、我々の道徳的義務自体が、親近者に対してより強くなるわけなので、親近者に対してより強く共感することは全く問題ない、という開き直りです。我々は地球の裏側で苦しんでいる子どもに対してある程度の義務はあるでしょうが、しかし、自分自身の子どもの生活や教育に対してもっと強い義務を持つわけです。我々は親近者に対してより強い道徳的な義務を持つ以上、共感もそれに合わせて親近者に対して強く働くということは全く問題ないという考え方です。

この解決法は、ある種の親近性バイアスに関しては一定の説得力がありますが、他方で、この理屈では全てのバイアスに対応できないという難点があります。例えば、人種に関する親近性バイアスに関して、白人は白人に対してより強い義務があるので、白人は白人同士で共感していれば良い、白人は黒人に対してはあまり義務がないので、白人は黒人に対してあまり共感できなくても良い、というのは理屈として無理がありそうです。それから、統計の無視のバイアスに対してもこの方法では解決できないかもしれません。

解決法1:相手に近い立場から共感する

解決法1は、哲学者ディヴィッド・ヒュームの考えに由来するものです。ヒュームの主著『人間本性論』の第三巻では「一般的観点」(general point of view)という概念が提示されています。ヒュームによれば、一般的観点に立つということは、相手が所属する狭い集団(narrow circle)に自分の身を置いて考えるということです。例えば、南米のチリで大地震があったときに、我々日本人が、チリ人の集団の観点に自分を置いてそこから共感をする。日本人の立場からチリ人に共感しようとするのではなく、チリの人の立場に自分の身を置いてそこから共感をするということです。

この解決法は、確かに自分がチリの人の立場に立って、チリの人に共感するということで、親近性バイアスは解決できるかもしれません。他方、難点としては、これでは「バイアスを別のバイアスに置き換えた」だけではないかと指摘されることがあります。例えば、チリ人の立場に立てば他のチリ人に対して共感しやすいかもしれませんが、他方で、その立場からは、逆に日本人に対して共感しにくくなってしまうかもしまうかもしれません。つまり、単にバイアスを逆にしただけ、という問題が残るということです。加えて、親近性バイアス以外のバイアスはこの方法では解決できないかもしれません。

解決法2:第3者の立場から共感する

解決法2はアダム・スミスに由来する解決法であり、「公平な観察者」(impartial spectator)の立場、つまり利害のない第三者の観点に立って考えるということです。例えば、日本でもなく、チリでもなく、利害のない第三者の視点、例えばフィンランドからの視点をとって、そこから考えることによってバイアスが解消できるのではないかという提案です。

この方法は、確かに親近性バイアスの解決という点では有効かもしれませんが、他方で、利害のない第三者の立場からは、そもそも利害関係のない相手を助けたいという強いモチベーションも生まれないのではないかという懸念があります。例えば、チリ人にとって同じチリ人を助けたいという強いモチベーションがはたらくかもしれませんが、利害のない第三者の視点、例えばフィンランド人の視点を取ると、同国人ではないチリ人を助けたいという強いモチベーションが生じるかどうかは怪しくなります。

解決法3:共感ではなく理性に訴える

3つ目の解決法は、共感ではなく理性に訴えるという方法です。これはブルーム自身の解決法になります。自分の国の子どもの命も、地球の裏側の国の子どもの命も、生命の価値は同じであるということは、共感ではなく、理性的に考えることで誰にでも理解できるはずであり、だからこそ、共感に頼るのではなく、理性的に考えるのが良いということです。

確かに、この方法はいろいろなバイアスを解決できそうです。他方で、難点としては、共感抜きに理性的に理解するだけでは、そもそも相手を助けたいという強いモチベーションが生まれるかどうかが怪しいという懸念があります。例えばスライドの左はユニセフのトップページに出ている画像で、右側は同ページにて公開されているワクチンの接種状況のデータです。理性的に考えるというのは、例えば、右側のデータを見て、どこが一番助けを必要としているのかを考え、行動するということです。ただ、このようなデータに基づく理性的な思考法は、確かにバイアスにはかかりにくいかもしれませんが、他方で、相手を助けたいという強いモチベーションを生むかどうかは怪しいという問題があります。人びとに強いモチベーションを与えるのは、右側のようなデータではなく、むしろ左側にあるような子どもの写真や、人びとの個人的なストーリーです。ユニセフはもちろんそれを理解しており、だからこそ、トップページには共感しやすいような写真やストーリーを出しており、逆に、データの方はリンクを辿っていかないと見つからないようになっています。

解決法4:共感ではなく別の感情に訴える

次の解決法は、共感ではなく別の感情に訴えるという方法であり、これはジェシー・プリンツという哲学者のアイデアです。彼は共感ではなく、怒りに依拠すべきだと考えています。例えば、アメリカの歴史を考えたときに、不正義や差別に対する怒りが、公民権運動や女性の解放を牽引し社会を変革する原動力になってきたという事実があります。

確かに、心理学的にも、また歴史的にも、怒りは人々に強いモチベーションをもたらすと言えるかもしれません。他方で、難点としては、何に対して怒ればいいのか不明なケースに関する懸念を挙げることができます。例えば、先に述べたエチオピア飢饉の例を考えると、飢饉に怒るということはできないので、怒りの対象がよく分からない、よってこのタイプの事例では怒りは全く機能しないという問題があります。加えて、共感と同様のバイアスを怒りも受けてしまう可能性は十分あり得ます。例えば、我々は親近者が受けた不正義に対しては強い怒りを感じる一方、全くの他人が受けた不正義に対してはあまり怒りを感じないかもしれません。

解決法5:感情&理性を組み合わせる

ブルームとプリンツは、理性と感情とを組み合わせることによって問題を解決するという提案をしています。例えばプリンツは、怒りと理性を組み合わせる、ブルームは思いやり(compassion)と理性を組み合わせる、という提案をしています。

この方法によって「良いとこ取り」ができる可能性があります。例えば、理性的に考えることでバイアスの問題を解決し、他方で、怒りや思いやりなどの感情によってモチベーションを与える、という「良いとこ取り」ができる可能性があります。他方で、「悪いとこ取り」になってしまうリスクもあります。例えば、モチベーションを与えてくれないという理性の難点と、バイアスにかかりやすいという感情の難点が出てしまうというリスクがあります。

加えて、理性と感情とが対立してしまう場合にどうしたらよいのかという問題もあります。前半で紹介したSheri Summersの実験はまさにそういう事例でした。この事例では、感情的にはSheriに共感し、助けてあげたいと思うけれども、他方で、理性では良くないと分かっているという対立が生じてしまっているわけです。

解決法6:高い共感力を育む

6つ目は、高い共感力を育むという方法で、これは、先ほど紹介したマイケル・スロートにも関係しています。経験や学びを通じて共感力を高めることができるかもしれない、例えば、いろいろな学びや経験を通じ自分の共感力を高めていくことで、アメリカ人であってもアフリカの子供たちに強く共感できるようになったり、日本人であってもチリの地震の被害者に強く共感できるようになったりするかもしれない、という提案です。

確かに、高い共感力の持ち主であれば親近性バイアスには影響されにくいかもしれません。他方で、この提案の難点としては、共感力を育む有効な方法が本当にあるのかどうか、実効性があるのかどうかという懸念があります。加えて、これが親近性バイアスのみならず、すべてのバイアスに対応できるかどうかという問題も残ります。例えば、統計の無視に関するバイアスはこれでは解決できないかもしれません。なぜなら、どれだけ高い共感力の持ち主であったとしても、100万人の苦しみに共感するといったことはそもそもできないかもしれないからです。

解決法7:道徳的エンハンスメントに訴える

解決法6は経験や学びによって共感力を育んでいくという方法ですが、次の解決法、すなわち、道徳的エンハンスメントというのは、薬やホルモンの投与によって人工的、強制的に共感力を高めるという提案です。例えば、共感に関係するとされているオキシトシンを人工的に投与することで共感力を高めることができるかもしれません。

この方法の最大の利点は解決法6よりも手っ取り早いことです。他方で、そのような薬が本当にあるかどうか少なくとも現時点では分からないという懸念もあります。実際の研究はある程度進んできていますが、なかなか思ったような結果は出ていないというのが現状のようです。例えばオキシトシンの投与によって利他的行動が強まるといった研究成果はありますが、これはあくまで自らのグループ内での利他行動に限った話であり、これが他のグループに対する利他行動、例えば白人から黒人への利他行動、日本人からチリ人への利他行動につながるのかどうかは不明です。

解決法8:人間ではなく環境を改良する

最後に紹介する解決法です。解決法6と7は、人間の共感力を(自然に、あるいは人工的に)高めるという提案でしたが、こちらの解決法は、人間ではなく環境を変えるという提案です。具体的には、リチャード・セイラーとキャス・サンスティーンが提唱している「ナッジ」の考え方を用いて、例えば、共感的な報道・広告のあり方を工夫することにより、環境の変化によって人々の行動の変化を引き起こすことができるかもしれません。例えば、Baby Jessicaのケースでは、共感的な報道の量を制御することができるかもしれません。報道規制を導入し、Jessicaちゃんについての報道や広告が少なめになるように、逆に、エチオピア飢饉関連の報道や広告が増えるように誘導することで、人間が持つ共感のバイアスを逆に利用しつつ、結果として寄付の非対称性を逆転させることができるかもしれません。

この方法は、人間のバイアスはそのままでいい、つまり人間の側を変える必要がないという利点を持っています。他方で、難点としては、例えばJessicaちゃんに共感的な報道を規制するというのは流石にやりすぎではないかという懸念があるでしょう。加えて、そもそも人間(すなわち、共感のバイアス)を変えるよりも環境(例えば、報道の仕組み)を変えるほうが本当に簡単なのかどうか明らかではありません。

まとめ

まとめに入ります。前半でブルームの反共感論の話をしました。共感に導かれて行動するということは道徳的に危険である、というのがブルームの基本的な主張でした。その根拠は、共感はバイアスがかかったスポットライトのようなものだから、ということでした。共感のバイアスには、親近性バイアス、ニーズの無視、統計の無視などがありました。

後半では、共感のバイアスの問題に対する様々な解決法を紹介し、それぞれの利点、難点についてお話しました。これが正しい答えだ、これが一番いい解決法だということを、あえて私からは提示していません。皆さん自身でどの解決法が一番いいのか、そしてなぜそのように思うのかを考えていただき、ご意見をお聞かせいただければと思います。

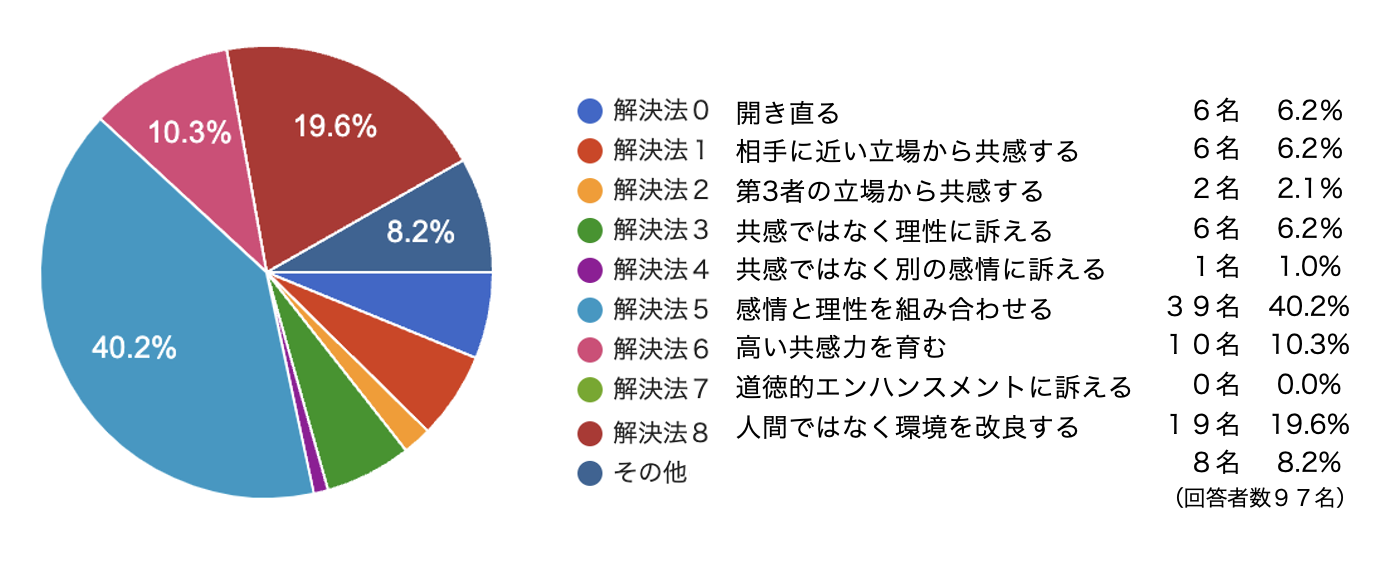

参加者の皆さんの意見

さまざまなご意見をお寄せいただきありがとうございました。

話し手からもう一言

今回取り上げたものも含めて、共感に関する心理学と哲学に関心がある人に向けて、日本語で読める幾つかの文献を紹介します。

- ポール・ブルーム(2018)『反共感論:社会はいかに判断を誤るか』(訳:高橋洋)白揚社

- チャールズ・ダニエル・バトソン(2012)『利他性の人間学:実験社会心理学からの解答』(訳:菊池章夫、二宮克美)新曜社

- マイケル・スロート(2021)『ケアの倫理と共感』(訳:早川正祐、松田一郎)勁草書房

- デイヴィッド・ヒューム(2012)『人間本性論:第三巻:道徳について』(訳:伊勢俊彦、石川徹、中釜浩一)法政大学出版局

- アダム・スミス(2003)『道徳感情論(上・下)』(訳:水田洋)岩波文庫

- リチャード・セイラー&キャス・サンスティーン(2022)『NUDGE:実践行動経済学:完全版』(訳:遠藤真美)日経BP

- 日本心理学会・監修(2014)『思いやりはどこから来るの?:利他性の心理と行動』誠信書房