はじめに

北大文学研究院で環境社会学の教育・研究をしている笹岡正俊です。今日は「紛争コピー用紙」というタイトルでお話します。

最初に自己紹介を兼ねて、環境社会学について説明します。最大公約数的な説明をすると、環境社会学は自然環境と人間社会の相互関係のあり方を、社会の側に着目して明らかにしようとする社会学の一分野になります。

日本の環境社会学は水俣病をはじめとする公害被害の研究から始まりました。大きく分けて「環境問題の社会学的研究」と「環境共存の社会学的研究」という二つの問題領域があります。「環境問題の社会学的研究」は、環境をめぐる問題の背後にどういった加害の過程があり、それは社会の仕組みや構造とどう関係しているか、それによる被害がどのようなものか、その解決のための政策や運動がどのようなものかを明らかにする問題領域になります。もうひとつの「環境共存の社会学」は、自然と比較的調和的に共存してきた社会・文化の特徴や、環境再生、環境復元のための運動や実践を対象とする問題領域です。これら二つの問題領域に共通していえることですが、環境社会学の基本的姿勢には、「生活者」の立場からさまざまな問題を考えていくという特徴があります。また環境社会学には、現場で問いを発掘する、現場で問題を考えるという特徴があります。

私の研究のあゆみについて説明します。大学1、2年生の時に、築地書館から出版されている『熱帯雨林の生活』(現早稲田大学教授・井上真先生著)を読み、それに非常に大きな刺激を受けて、熱帯林に依存して暮らす人びとを対象とした社会科学的な研究をしたいと思いました。そして、大学院からはじめてインドネシア東部のマルク諸島で調査をしました。この時の研究は、森が豊かに残り、人びとが自然と比較的共存的に暮らしている社会を対象に、野生動物に強く依存する人びとの暮らしと両立する希少野生動物の保全のあり方について議論するというものでした。どちらかと言うと、「環境共存の社会学」的研究をしていたわけです。しかし、2013年の北大赴任後、1年くらい経ってから、あるNGOに誘われてスマトラ島に行きました。スマトラ島は、インドネシアのなかでも古くからプランテーション開発が行われてきた地域です。この時の訪問で、「紙の原料生産地で起きている土地紛争問題」にはじめて出会い、現在取り組んでいるテーマ「紙の生産をめぐるガバナンス」の研究へ入っていきました。

ここから今日の話の内容です。

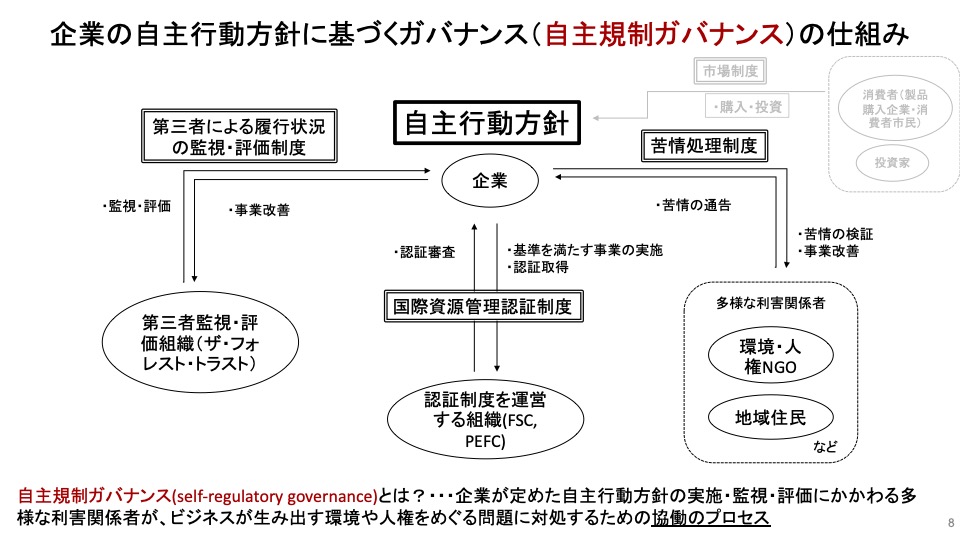

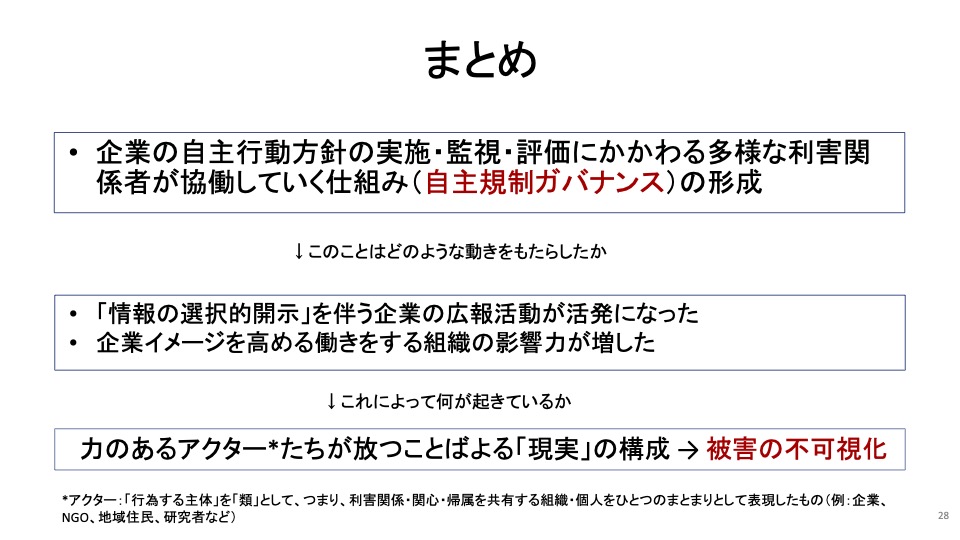

グローバル商品、例えば、バナナ、コーヒー、それから今日の話で取り上げる紙、綿、パーム油、鉱物資源など、国境を超えて流通するモノの原料生産地では、さまざまな問題が起きていました。その批判を受けて、多くの企業がビジネスを行う上で守るべき約束事として、「自主行動方針」を定めています。この自主行動方針の実施、監視、評価に関わるさまざまな利害関係者による協働のプロセス(自主規制ガバナンス)が動き出しています。

けれども私が調査を続けているインドネシアのスマトラ島の原料生産地に暮らす人びとにとっては、問題は必ずしも解決していない。紙の原料生産を行うための大規模植林事業によって人びとが被害を受けている状況は、未だ残っています。しかも、被害の実像は、私たちの目にはなかなか見えてきません。

それは一体なぜなのか?そういう状況をふまえて今後、何が求められるのか?ということが今日のテーマになります。キーワードは、「自主規制ガバナンス」と「被害の不可視化」です。

紙の原料生産地で起きている問題と自主規制ガバナンス

先生がフィールドとしているインドネシアでは紙の原料生産のための植林事業はどのように行われているのでしょうか?またそういう地域で生産される紙は私たちの生活に実際どのぐらい関わっているのでしょうか。

インドネシアでは国土の3分の2が国有林です。その中に林業生産・森林開発を行う生産林という森の区分があり、生産林は国有林の6割くらいの面積を占めます。この生産林の中で、国から事業許可を得た事業体が植林事業を行うことができます。紙の原料生産のための植林事業は、1990年代半ばから徐々に増え始め、2000年代に入って植林事業地がどんどん拡大していきます。事業面積は植林企業1社あたり数十万haにおよび、非常に広大な面積を事業地として囲い込んでいます。植林事業地は、主にカリマンタン島とスマトラ島に集中しています。その土地は元々地域の人たちが農業を営んだり、林産物採集を行ったりして利用しており、そこが囲い込まれて事業地になることで、さまざまな土地紛争が起きています。今日のタイトルを「紛争コピー用紙」としたのは、そういう背景をふまえてのものです。

事例として、インドネシアの製紙メーカーA社をとりあげます。この会社は、アジア最大級の巨大製紙メーカーです。A社が作った紙製品は、世界の150カ国以上の国々で販売・消費されています。A社はインドネシアにおける紙の原料生産(パルプ原木)のための植林事業を牽引してきました。A社に属するシナールマスという大きな企業グループがあり、その傘下に紙の原料を売るサプライヤー(原料供給企業)があります。たくさんのサプライヤーが、アカシアやユーカリなど、早く育つ木を紙の原料として植林し、A社に原料を供給しています。A社はインドネシアの熱帯林やそこに暮らす人たちの暮らしにとても大きな影響を与えてきた会社です。

さきほどの芝崎さんの質問、「日本で消費される紙のどれくらいがインドネシアから来たものなのか」ということについてです。紙って、いろんな種類がありますね。印刷情報紙というものもあれば、紙器といわれる紙の箱のようなもの、ティッシュペーパーなどの衛生紙などもあります。このすべてをどこから来たのかを調べるのは非常に大変です。そこで、皆さんになじみの深いコピー用紙についてみてみると、2017年データで、国産のものがだいたい62%くらい、22%くらいがインドネシアで造られたものです。だいたい5枚に1枚がインドネシアからきたもので、さらにそのうちの9割がA社製のものだ、といわれています。

2000年代以降、紙の原料を生産するための植林事業が急速に拡大した過程で、いろんな問題が起きてきました。そうした中、2000年代末ごろから、そうした問題への批判が高まり、国際環境NGOが、グローバルな環境を破壊して生産されたA社の製品を使わないように呼びかける世界的なキャンペーンを展開していきます。この動きを受けて、A社は2013年2月に、環境にも社会にも悪影響を与えないビジネスをしていくための約束事として、「森林保護方針」を打ち出しました。これは企業の自主行動方針の一つです。その内容は4つあります。(1)天然林を保護すること、(2)泥炭地をきちんと管理すること、(3)社会紛争の回避・解決を行うこと、これは、社会紛争を起こさないように事業をやっていくということと、(4)これらをA社のサプライヤーも守りますという約束事を決めて、世間に公表しました。

この自主行動方針では、A社が約束事をきちんと守っているかを「第三者組織が監視・評価する制度」を設けています。またA社は「森林認証制度(国際資源管理認証制度)を活用」していくことも約束しています。認証制度というのは、製品の原料生産や製品製造の過程で、自然環境を壊していないか、地域住民や労働者の人権を損なっていないかといった点を、独立した認証機関が審査を行って、定められた基準を満たした製品に、そのことを示すラベルをつけることを認める、という制度です。認証ラベルによって、製品を購入する企業や個々の消費者が問題のない形で生産されたものを選択的に購入することができます。さらにA社は「苦情処理制度」を設けています。A社が約束を守っていないことを発見した人や組織は、それをA社に通告することができ、通告を受けたA社は、苦情の内容が正しいかどうかを検証するためにチームを組織し、実際に現場に赴いて正しいかどうかを検証しなければならないという制度です。この苦情処理制度を活用できるのは、地域の人、環境NGO、人権NGOなどさまざまな人たちです。このような制度を担うさまざまな主体が協働して、紙の原料生産が引き起こすさまざまな問題に対処していく動きが生まれたわけです。このように、企業の自主行動方針の実施・監視・評価に関わる多様な利害関係者による協働のプロセスが動き始めています。この協働のプロセスを「自主規制ガバナンス」と呼んでいます。

森林保護方針が出されて2年後、A社のビジネスがどうかわったのかを、あるNGOが評価しています。それによると、天然林の伐採の停止、泥炭林開発の停止などの点では概ね約束は守られている。けれども社会紛争の大部分は改善が見られない、という結果でした。

土地紛争を生きる人びとの被害とそれを見えにくくしている要因

自主規制ガバナンスが動き出した後も、社会紛争の問題についてはあまり改善がみられなかったとのことですが、具体的に、土地をめぐって争っている人たちの生活に、植林事業や土地紛争はどんな影響をもたらしているのでしょうか?

私がここ数年来、調査をしているスマトラ島のL村の事例について話をしたいと思います。この村は、ずっとA社に原料を供給する植林企業と土地をめぐって争っている村です。住民の多くは、陸稲、野菜などを栽培したり、換金作物のゴムを栽培したりして生計を営んでいます。2006年にA社のサプライヤー企業である植林企業が道路を造るためにこの地域に来ました。道路造設後に、道路の両脇に植林地が造成されていきました。住民は夜の間にアカシア植林地に入って苗を引っこ抜いて、バナナの苗を植ええるといった抵抗を続けるのですが、どんどん植林地は拡大していきます。2009年には、住民が植林企業の重機を焼き討ちする事件も起きています。その後も、住民たちは土地の返還を求めて声を上げていきますが、植林地の造成が既成事実化していきます。

先ほど話したように、A社は2013年2月に森林保護方針を出しました。このなかに、土地紛争を抑圧的な方法では解決しない、対話に基づいて解決していくということを約束しています。このことを知った住民たちは、A社のサプライヤーの植林事業地がアカシアを収穫した後の土地に入り込んで家を建てて暮らし、畑を造成するという「不法占拠」をするわけです。「不法占拠」と言っていますが、もともとは彼らが利用していた土地ですから、彼らは不法占拠だとは思っていません。

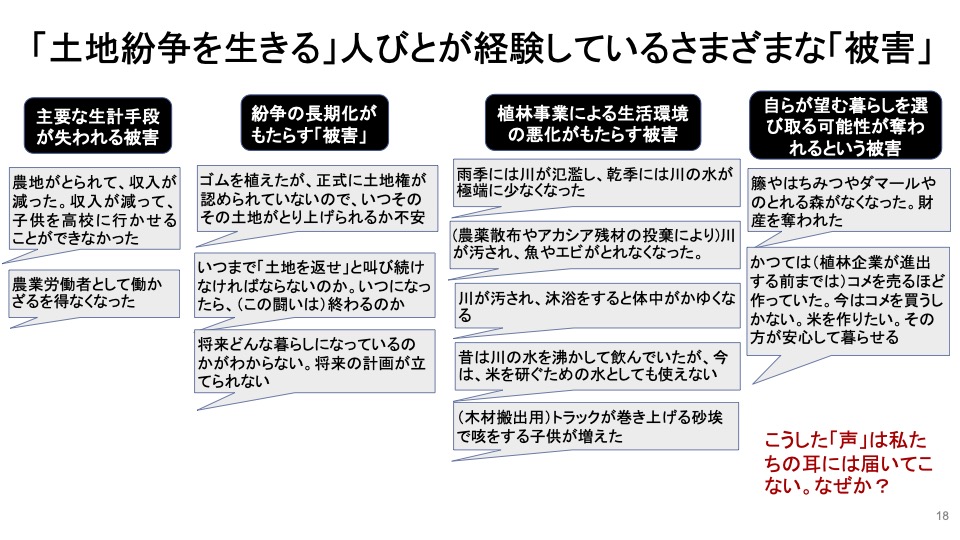

私が2018年9月に現地に行ったときには、事業地内の約600haの土地で約270世帯が暮らしていました。私はここで暮らしているさまざまな人に話を聞きました。どういう暮らしをしているのか、土地紛争が長期化することにどういう思いを抱いているのか、何を求めているのか、暮らしの中で不便に思っていることはないか、そういったことをいろいろ聞きました。そうすると、土地紛争が長く続いていることへの不満とともに、植林事業そのものに対して、さまざまな不満を抱いていることがわかってきました。

その中には、植林事業地が広がっていく中で、川の水の量が不安定になったと言う人がいました。また、植林企業が放置した枝葉の腐食物や重機の油の流出で河川が汚染され、これまで生活用水として使っていた水が使いにくくなった、漁業への悪影響も出ているという話も聴きました。アカシア植林地は土地が乾燥するため、木材搬出用トラックが巻き上げる砂埃によって健康被害が起きているというお母さん達にもたくさん出会いました。自分たちが利用してきた里山がなくなり、林産物を入手することができなくなってしまったという声も聴きました。それから、焼畑で生じる休閑地を植林企業に奪われるのではないかという危惧から、焼畑による米の生産を行えなくなり、米の自給システムが崩壊したこともあります。かつてこの地域は米を売っている地域でした。けれども現在では、多くの人が米を買っています。

こういった生活上のさまざまな不便、不満の声を聴くと同時に、紛争が長期化することへの不満の声も聴きました。住民たちの願いというのは、植林事業地の中にある自分たちの土地を取り返し、安心して暮らせるようになることです。けれども、もう15年くらい経つのに未だにその紛争は解決していないわけです。こうした中で「土地を返せ」と叫び続けることをいつまで続けないといけないのか、明確な将来設計が描けないとか、そういった声を聴きました。紛争が長期化することそのものが人びとに精神的被害を与えていると思います。

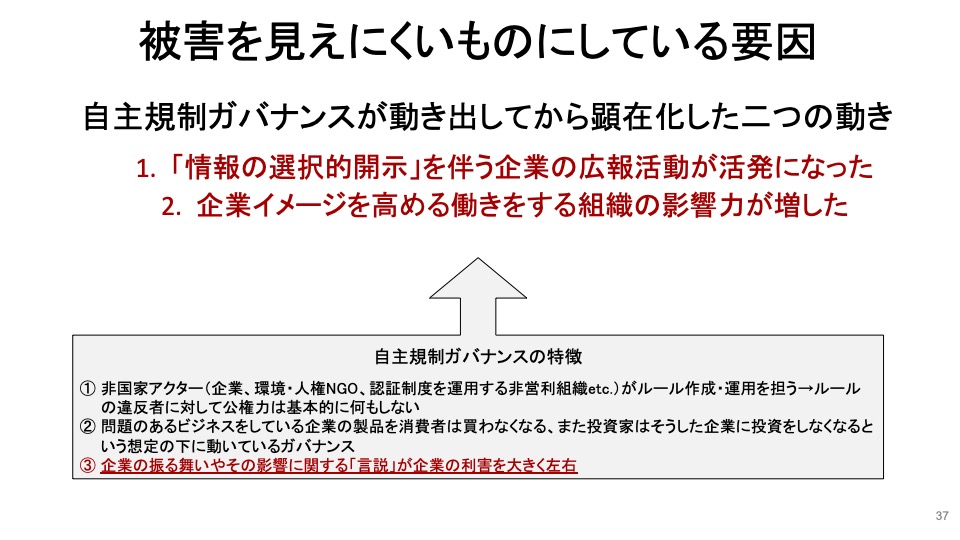

これまで述べてきた、土地紛争を生きている人びとの声は、なかなか私たちのもとに届いてきていないように思います。それはなぜでしょうか。被害を見えにくいものにしている要因は、少なくとも次の二つがあると思います。

一つは「情報の選択的開示」を伴う企業の広報活動が活発化していったことです。企業は以前から企業イメージを高めるための広報を積極的に行っていましたが、自主規制ガバナンスが動き始めたことによって、それはさらに活発化したと思います。なお、ここで「情報の選択的開示」とは、企業が自らのビジネスへの正当性を獲得するために、企業活動が環境や人権に与える良い影響についての情報を開示する一方で、悪い影響については情報を開示しない行為という意味で使っています。

二つ目は、企業イメージを高める働きをする組織の影響力が増大していったことです。例を挙げるとCSR(企業の社会的責任の達成度)の評価サービスへの需要が高まり、そういう評価を行う評価産業がどんどん成長してきました。そうした評価を行うアクターの影響力が増えてきたという動きです。

まず一つ目の、「情報の選択的開示」を伴う企業の広報活動に関して、企業、A社が出している「サステイナビリティ報告書」を見ていきたいと思います。森林保護方針を出してから2020年までに7冊の報告書が出ています。全体的な特徴は、持続的な森林管理、泥炭地管理、貴重な生物の保護といった記述に比べて、土地紛争に関わる記述が非常に少ないということ、土地紛争解決に関する記述は、その多くが手順や計画に関することであって、具体的にどうだったのかという記述が少ないということです。植林事業が引き起こしている生活環境の悪化がもたらす被害についての記述は皆無です。

また、報告書によると、2019年現在、紛争の51%が「解決済み」だと書かれています。少数の例外を除いて、土地紛争が解決した村の名前は非公開とされています。そのため、「合意」の中身がどのようなものなのか、合意に至るプロセスや、合意の中身を住民が正当なものとみなしているのかを私のような研究者が確認することが困難になっています。

先ほど、村の名前が非公開だといいましたが、森林保護方針策定後に最初に土地紛争が解決した「成功例」については、村の名前が公表されています。ジャンビ州のS村です。この村では、住民たちが求めていた土地の、4分の1だけが住民たちに返還され、残りの4分の3は、企業の植林地のままにして、収益の一部を住民に分配することが決められました。けれども分配される金額は、収益の割合ではなく、固定化された絶対額が決められていました。物価の変動を考慮しない、不平等な内容です。私は合意が結ばれた2年後にS村を訪れたところ、この合意の内容に関して、多くの不満を聴きました。不利な合意を受け入れた理由として、会合で時間を奪われ生計が圧迫されていたこと、話し合いばかり重ねて成果がないことを住民からも非難されていて、そういった中で精神的に疲れ果てていたからだと住民は話していました。

こういった話はサステイナブル報告書を見ても表には出てきません。情報の選択的開示の一例と言えます。

次に、二つ目の「企業イメージを高める働きをする組織」についてです。近年、企業の社会的責任の達成度を評価する民間企業が増えています。フランスのエコバディス社もその一つです。エコバディス社は、評価を希望する企業に、環境、社会、倫理、などの項目について質問をし、企業側からの回答やさまざまな資料を専門アナリストが検討して、評価を行っています。同社は2016年と2017年に、A社に対して最高ランクの「ゴールド」の評価を与えました。それをA社は自社のウェブサイト上で大きく宣伝しています。この評価には、企業自身が作成した回答や報告書を主な資料としている点で問題があります。当然ながら、企業は「悪いこと」や「取るに足らない、と考えること」は報告書に載せませんし、回答書にも載せないでしょう。そのため、企業が提示した情報に強く依存した評価というのは、その取り組みの達成度を過大に評価してしまう恐れがあります。

今後、何が必要か?

自主規制ガバナンスが動きだしたものの、その意図せざる結果として、現場で暮らしている人びとの生活はさまざまな問題に直面しているということ、またその被害が見えにくいものになってしまっている、ということでしたね。では、こうした状況をふまえて、今後、私たちはどういったことが必要になってくるのでしょうか?

グローバル商品の生産が引き起こす様々な問題、これに対処するためのガバナンスが実現すべき最も重要な理念のひとつとして、「原料生産のための土地や資源の利用によって、特定の人たちが多くの利益を得て、別の特定の集団が不利益を被る、そういった構造を変えていく」ということにあると思います。この前提にたち、何が必要かということについて話をしてきます。

ひとつは、被害を掘り起こしていくことです。地域のいろんな問題というのは、自主規制ガバナンスが動き出すことによってさらに見えにくいものになってきています。ですので、現場の声を拾い上げて、被害の実態を描いていくということです。これは、環境社会学者をはじめとして、こうした問題にかかわる研究者、NGO、ジャーナリスト、市民調査を行う市民に必要なことの一つだと思います。

もう一つは、「被害の不可視化」の実態とメカニズムについての理解を社会全体で深めていくことです。企業のCSR広報には「情報の選択的開示」がみられる、ということをまずは理解し、そのことをを社会の中で広めていくことです。それから、CSR評価産業の評価プロセスの実態がどういうもので、それらが現場で起きている問題の可視化、あるいは不可視化にどう影響しているかについての知を深めることも大事になってくると思います。また、NGOや商業メディアには、森林認証やCSR評価の正当性や信頼性に関する代替的な情報発信が求められると思います。

最後に、自主規制ガバナンスに代わるもう一つの解決策の提示も必要になってくると思います。グローバル商品の問題を議論するときに、個々の消費者が賢くならないといけない、といった議論があります。グローバル商品の生産と消費が引き起こす問題の解決において、消費者個人に過度に責任を押しつけるような議論、これを私は「責任の個人化論」と呼んでいます。こうした議論には、確かに正しい部分もありますが、これだけさまざまなグローバル商品があふれ、ガバナンスのための複雑な仕組みができていて、それを担うためのさまざまな制度があり、その制度を担うさまざま組織が多様なかたちで世間に対して情報を流している中で、個人が個人の責任の下にさまざまな情報を集めて、その商品に問題があるかどうかを吟味することは非常に大変で、限界があります。責任の個人化論は、人びとが政治的解決策を話し合う方向に向かうのを逸らす、人びとの関心を向かうのを妨げるような効果を持ちます。責任の個人化論を批判的に検討して、自主規制ガバナンスに代わるような別の仕組み、あるいは自主規制ガバナンスを正しく評価するための別の仕組みを考える必要があると思います。例えば、ファクトチェックのような仕組みづくりです。また、国産材パルプは、今はあまり使われていないようですが、国際パルプの生産・消費を促すようなそういった実践、取り組みを進めていく必要があると思います。

私の話は以上です。どうもありがとうございました。

話し手からもう一言

これまで、環境社会学は、グローバル化のなかで起きている「被害の不可視化」の問題について論じてきました。例えば、初代環境社会学会会長の飯島伸子先生は、2000年に出された「地球環境問題時代における公害・環境問題と環境社会学」と題した論文のなかで、次のように述べました。「公害問題は地球規模の危機が現実化した現在においても、それぞれの地域や国内でも、また国際的な規模においても依然としてなくなっておらず、むしろ、見えにくくなり、潜在化しながら拡大している」というのです。そして、そうした見えにくさを生み出しているひとつの要因として、「加害-被害関係の重層化」を挙げました。「加害-被害関係の重層化」とは、グローバルに拡大した加害と被害の関係や、一つの国のなかでの加害と被害の関係など、さまざまな規模にひろがるいくつもの加害-被害関係が、折り重なって、複雑な様相を呈するようになったことを意味しています。

その議論と関連しますが、途上国への公害移転の問題を論じた平岡義和さんは、『差別と環境問題の社会学』(2003年に新曜社から刊行)に所収されている論稿のなかで、それまで一つの国のなかで併存していた加害者と被害者が、国境を越えて分離し、加害(受益)側の人間には、被害(受苦)側の状況が直接的には見えなくなり、加害-被害の不公正が意識されなくなることを指摘しました。このことは、公害移転にかぎらず、グローバル商品の原料生産地で起きている問題についても当てはまります。

また、近年の環境をめぐる「言説」を批判的に検討した池田寛二さんは、「サステイナビリティ」や「レジリエンス」をめぐる議論では,グローバルな環境問題が、被害の実態や被害者の存在が見えない問題として語られ、「ローカルな現場でしか見えない被害は多くの地域で隠蔽されるか、忘れ去られている」と述べています(「環境社会学のブレイクスルー―言説の統治を超えて―」,『環境社会学研究』20号,2014年)。

このように、環境社会学者たちは、ローカルな現場において生起する被害が、グローバル化とともに進んだ加害-被害関係の重層化、加害-被害の国境を越えた分離、そして、被害を排除した環境言説の浸透によって不可視化されていることを指摘してきました。そして今日では、これらの要因に加えて、自主規制ガバナンスの「進展」が、さらなる被害の不可視化を引き起こしている可能性があります。自主規制ガバナンスは、紙製品のみならず、バナナ、パーム油、綿、ゴムといった農林水産物から金やダイヤモンドといった鉱物資源に至るまで、多くのグローバル商品で確認できます。今回述べた問題は、それと同様の構造的背景によって、多くのグローバル商品の生産においても生じているかもしれません。

今回の話が、そうした問題への関心を広げ、共にこの問題に取り組む若い人たちを増やしていくことにつながればと思っています。

関連著書

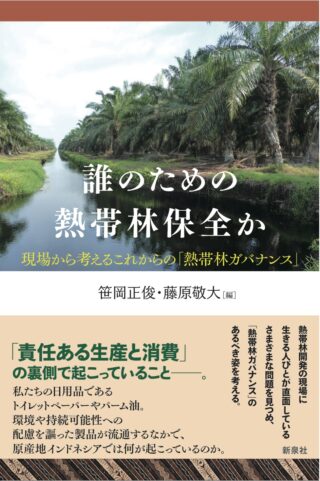

誰のための熱帯林保全か

誰のための熱帯林保全か

現場から考えるこれからの「熱帯林ガバナンス」

笹岡 正俊、藤原 敬大(編) 新泉社

出版年月日 2021年3月15日

ISBN 9784787721037

(2022年1月記)