はじめに

北大文学研究院の山口未花子です。今日は「ゴミを知らなかったユーコン先住民〜人類学者が狩りをしながら考えた持続可能性」というタイトルでお話をします。なぜ日本人の私がユーコンという土地に行って、狩猟採集民や狩猟採集文化の調査をしているかを、自己紹介を兼ねて話します。

子どもの頃から動物が好きで、大学では動物生態学・生物学を学びました。大学院進学にあたり研究対象や手法の面でより自分に向いていると思って、生態人類学、人間と動物をテーマにした人類学の世界に飛び込みました。生物学から方向転換をした理由の一つは、研究対象を一種類の動物に絞りきれなかったことがあります。さらに、生物の特徴をデータに置き換えて普遍化するという生物学の手法より、フィールドワークや猟師さんとの交流などいろんな手法を使って動物を捉える文化人類学の手法が、さまざまな動物に近づきたいと願う私に合っていると考えたからです。

人と動物の人類学と狩猟採集民研究

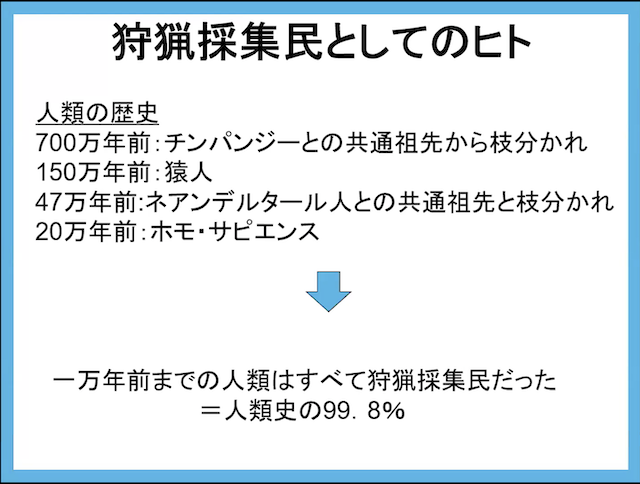

人と動物の人類学研究の対象を考える時、動物と最も密接に関わっている人は狩猟採集民だと考えました。近年、狩猟採集文化を受け継いでいる人びとにも近代化の波が押し寄せ、今では狩猟採集だけで生計を立てている集団は、ほとんどいないと言って良いかもしれません。それでも狩猟採集文化を研究することの意味を疑問に思われるかもしれませんが、人と動物の関係がどういうものかを知るためには、とても大事な研究だと考えています。20〜30万年といわれるホモ・サピエンスの歴史を考える時、人類はその99.8%の期間を狩猟採集民として暮らしてきました。わたしたち人類の体、心、文化などほとんどの特徴は狩猟採集文化の中で形作られてきました。つまり、人間の本質が狩猟採集文化にあるので、それを明らかにした上で比較しながら、人間とは何か、ということを考えることでわかることがあります。狩猟採集民の研究は、人間の根本的なものを明らかにする上で大事ということです。

狩猟採集民研究のもう一つのおもしろさは、狩猟採集文化は、本質的にひとつの特徴をもった「根源的な特徴を共有している部分」と、自然や環境との関係でそれぞれの「多様な文化をつくっていった部分」という二つの側面があることです。もともとアフリカで暮らしていた狩猟採集民は、10万年くらい前にアフリカから出て世界に拡散し、世界の多様な環境に適応していきました。その過程で狩猟採集民としての根源的な部分を保持したまま、それぞれの土地のいろんな自然環境に狩猟採集民として多様なかたちで適応していったわけです。

地球上にいろんな狩猟採集民がいて、世界各地のそれぞれの環境に合わせた狩猟採集文化があると考えたときに、じゃあ、どこでフィールドワークしたらよいと思いますか?という問いがでてきます。加賀田さんならどうですか。

私は知床をフィールドにしているので北方地域に興味がありますが、今のお話を聞くと、起源としてのアフリカがすごくおもしろそうだと思います。

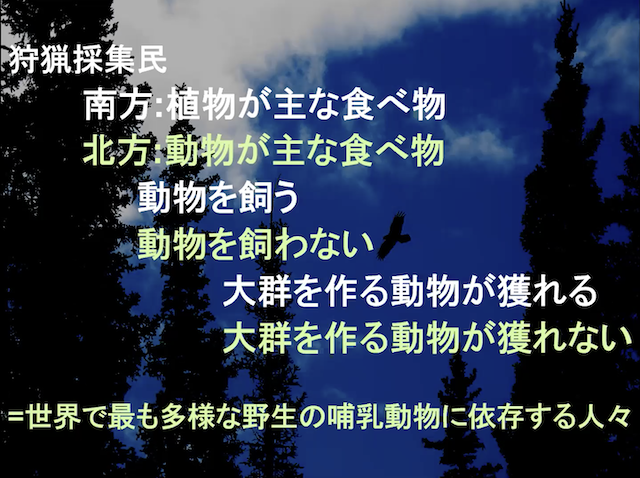

そうですね。昔のコアな部分が残っている可能性を考えるとアフリカという候補が一つあると思います。私が北方を選んだ理由は、南だと依存する資源として植物が多いのですが、北方の方が動物への依存度が高いからです。さらに北方と言っても、北欧のサーミの人たちやシベリアの方だと、動物を飼育するということが出てきて、狩猟採集民じゃなくなってしまいます。一方で、北米先住民の人たち、特に北方地域では動物をほとんど飼育しません。その中でもユーコンという土地には大群を作る動物があまりいないところに惹かれました。特定の動物が大きな群れを作る地域では、その動物に特化した関係性の文化が作られていくのですが、ユーコンの特に南部の人たちは、季節に合わせていろんな動物を獲るという生活をしていて、世界で最も多様な野生の哺乳動物に依存する人たちであると言えると思います。そういったいろんな種類の動物と人間がどう関わっているかというところを見てみたいと思って、私はユーコン南部を調査地に選びました。

ユーコンという土地と歴史

ユーコン先住民とは、そこに昔から住んでいたFirst Nations、イヌイットとかメティスと呼ばれる人たちで、狩猟採集と漁撈が主な生業になります。1800年頃まではそこで暮らす人びとの独自の文化でしたが、やがて間接的にヨーロッパ由来の文化が入ってきます。それでも第二次世界大戦が終わる頃までは貨幣経済に頼らない狩猟採集文化が残っていて、この頃生まれた古老は狩猟採集民としての知恵や技術を身につけています。

私が調査していた場所は、だいたいホワイトホースからワトソン・レイクという都市にかけてです。冬はとても寒い土地ですが、季節に応じたさまざまな景観があります。

こういう場所に昔から住んできたユーコン先住民の人たち、特に南部の方に住んでいるインランド・トリンギットとかカスカの人々の調査をしてきました。

この土地は自然が厳しく、入ってきたヨーロッパ系の人たちは先住民の人たちに助けてもらいながら暮らさざるを得なかったので、あまり高圧的ではなく、先住民の人たちと比較的対等な関係がありました。キリスト教の受容もそれほど反発的なものではありません。キリストやサンタクロースはメディシンマン、つまり現地の人たちの元々ある宗教の文脈で捉えられています。そもそも神様というのがこの地域にはなくて、いろんなものに精霊やスピリットが認められ、そういう力が強い人をメディシンマン、あるはメディシンアニマルという力の強い動物がいるというような捉え方をしています。だからキリスト教が無理矢理広まったという感じでもありません。ただしもちろん、土地や資源の搾取、寄宿舎学校での同化教育といった負の側面もありました。

今現在の町の様子は、一通りの公共施設、ガソリンスタンド、ホテル、郵便局などがあります。住居は、昔ながらのティピーに住んでいるのではなく、ヨーロッパ系カナダ人が暮らしているのと同じプレハブとか木で作られた家です。

古老の世代から現代の子ども達までを見比べてみると、ヨーロッパ系カナダ人が婚姻などで居住空間に入ってきて、良くも悪くも密接な関係がつくられてきました。人の交流が深まったという意味でも変化が大きかったと言えます。

私が生まれた家にはゴミ箱がなかった

私は動物について調査していたので、昔ながらの狩猟を知っているおじいちゃん、おばあちゃんの狩猟についていきました。ある時、いつも狩猟に連れていってくれるおじいちゃんとおしゃべりをしている時に「私が生まれた家にはゴミ箱がなかった」というすごく印象的な言葉を聞きました。

「ゴミがない」ってあり得ないなと思ったのですが、ふと、ゴミってなんなのかなと、そのときに思ったのです。ゴミは、日常生活の中で、私たちの暮らしから出てくるものですが、狩猟採集民がもともとの私たちの姿だと考えたら、もしかしたらゴミは初めからあったものではないかもしれないと考えました。辞書でゴミを調べると、「役に立たない」ということが一つの定義として挙げられています。

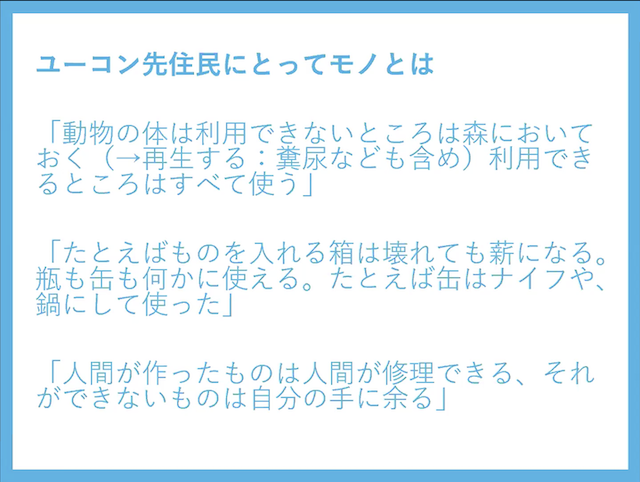

それを考えると、なぜ、ユーコンの人たちは昔ゴミがない生活をしていたかが、ちょっとわかった気がします。ユーコン先住民の人たちは「動物の体は利用できないところは森においてきて、利用できるところはすべて使う」と語ります。森の中においておけば、すべて土に還るというのもありますが、それだけではなくて、再生すると考えています。だからここではゴミが出てこないし、自分の居住エリアにはそもそも利用できるものしか持ってこない。また、「人間が作ったものは人間が修理できる、それができないものは自分の手に余る」とも言います。

私たちはパッケージや箱は、使えなくなったらゴミにするけれども、同じものでも実はまだ使えるものであればそれはゴミじゃないですよね。例えば燃料にしたり、そういう捉え方の違いがあるわけです。人間が作ったものだから自分で直せるはずと言って、実際に古いスノーモービルや車などを直して長い間使っていました。狩猟採集民だから現代のメカニックなものは全然扱えないかと言うとそうではなくて、むしろ私たちより機械に強かったりします。

また、おじいちゃんの家には私だったらゴミにしてしまうものがそのまま置かれていましたが、彼にとってそれはゴミではなく、また何かに使えるものなんです。そう考えると、ゴミというものが何なのかなと、すごく考えさせられました。

ジェネラリストとしてのユーコン先住民

ゴミのない生活はユーコン先住民独特のものではなく、先ほど述べた狩猟採集民の「根源的な特徴を共有している部分」だと思います。その共通する部分というのは、一つは、「移動生活」をするということです。狩猟と採集というのは生産せず、自然がつくったものをいただくので、一か所で暮らしているとどんどん資源がなくなってしまいます。それで移動せざるを得ない。だからモノを持っていても持ち運ぶ事はできません。それから、「ジェネラリスト」であるということです。個人、もしくは家族だけで生活に必要なすべてのものを賄えます。狩猟用の小屋やボートも全部、おじいちゃんは一人で作ることができます。上下関係が基本的にはないので「平等主義」です。男女の分業はありますが、夫が死んでしまったら男性の仕事を女性がするということもあるので、分業はそこまで厳しいものではないと思います。あとはもともとは個人所有の概念がほとんどない、所有をすることをよしとしない文化なので「分配」、キャンプの成員で収穫を分け合います。一人の人がたくさんもつ、どこかに偏って蓄財されるということがほとんどありません。これは平等主義を支える基盤でもあります。ゴミ関連の話として注目したいのは、やはり移動生活とジェネラリストである事、個人や家族が、その時、周りにあるもにでやりくりしていくことが、ゴミのない生活につながっているのだと思います。

ユーコンの暮らしと生物資源

ユーコンの古老達は、昔ながらの狩猟採集を年間通して行っています。土地にいるほとんどあらゆる動植物を利用しています。カエルやシマリスは、強い霊性が認められるので、触ることも禁忌というアンタッチャブルな存在ですが、それ以外の動物は、ほとんど資源として利用していました。1年を通してだいたい冬は罠猟、夏は狩猟で、植物の採集も活発に行います。

植物は、食べられるものとしては例えば木イチゴ類、あとは樹液を採ります。また薬草としてさまざまな植物を利用します。薬としての利用が一番重要で、雪解けの頃、これから芽吹く時期が一番植物の力が強くなっているので、この時期に薬草を採集します。その中でも特にガンに効くと言われているカリブーモスという山の上の方にしか生えない地衣類があるのですが、誰かがガンになったら山に行ってこれを採ってきて渡すことが今でも行われています。「メディシンの力は、植物、地衣類が、からだを治してあげようという気持ちがないと効かない。ヒトの行いは常に植物からも見られていて、特にメディシンのような力がちゃんと維持されなければならないようなものに対しては、その前で正しい振る舞いをしなければいけない」という感覚が日常的に意識されています。

狩猟では色々な動物を獲りますが最も大事なのは、ヘラジカです。ヘラジカを獲るためにボートで、数十キロから数百キロくらい川沿いに森の中に入って行きます。ほとんど誰も居ないような場所です。それぞれの家族が縄張りのようなものをもっていて、そこに小屋を建てています。ヘラジカを獲るための狩猟では、一,二週間、森の中に居る時間が長くなってくると、だんだん新鮮な食べ物がなくなってくるので、鳥を撃ったり、魚を捕ったりしながら狩猟をします。ヘラジカがいる場所、食べ物がある場所、水飲み場、足跡、糞などを探して、ヘラジカの精霊のようなものと会話したりしながら、狩猟をします。狩猟をして、解体して、大きい動物が獲れたら、独り占めしないで分けます。冬になると罠猟をします。オオカミは毛皮が結構高く売れます。ウサギは毛皮というより肉を食べます。ビーバーは、肉も食べられるし毛皮も質がいいので、皆、好んで獲ります。ヤマネコやクズリなどを獲る場合は、昔ながらのデッドフォールという罠を使ったりしています。毛皮は販売するのですが値段がいいときだと、一冬で数百万円稼げるというくらいの実入りにはなります。

先ほどメディシンの話をしたときに植物の目を気にしていると言いましたが、ユーコン先住民の人たちの狩猟採集生活を見ていると、動物の視線を気にしているなと思います。食べられるものは、絶対にいただく感じです。ビーバーは肉だけでなく、手足や尻尾も余すことなく食べます。毛皮も自分たちでなめして使います。ヘラジカも内臓や骨髄、頭、鼻など、全部位を食べます。残った肉も、昔は干し肉にしていたし、今は冷凍庫に入れることも多いですが、捨てるということはありません。あるいは道具を作ったり、皮は脳漿なめしで皮なめして工芸品を作ったり、太鼓などもヘラジカの皮で作ったりします。

そういうことをする背景に、動物からの贈与としての狩猟という考え方があることがわかってきました。私たち日本人は「猟師がヘラジカを撃って殺した」と言いますが、ユーコンの人たちにとっては、ヘラジカはまだ死んでいません。なぜかというと、この時点でスピリットあるいは命が濃縮されて、ヘラジカの気管の部分に集まると考えています。その魂の宿っている気管を木の枝にぶら下げると、風が吹いてその気管の中を風が通ったとき、気管に宿っていた魂が息を吹き返して、血や肉、骨、皮を見つけて、もとのヘラジカに戻ると考えています。

まとめ

こういう考え方は、命が再生する、ずっと途切れないということです。人間は肉がないと死んでしまう、命が途切れてしまうので、肉は人間にプレゼントし、人間はその肉を大切に使います。ヘラジカ達は、プレゼントした身体を人間がどんなふうに使うかをどこかで見ているので、人々は動物たちにもらったものは感謝しながら使わせてもらうし、動物の魂はちゃんと再生させるというふうにして、動物とつきあってきたのです。ユーコン先住民のことばで「Part of the Land, Part of the Water. For Us, Part of the Animals」という有名な言葉があります。人や動物や木、水、大地は、すべて、それぞれがそれぞれの一部であるという考え方です。それは狩猟の実践を通して、経験的に実感できることなのだと思います。ヘラジカを倒した時に、解体して胃の中を開けたら、そこに生えている植物が胃の中にあって、その植物はこの土地で育っていて、水で潤っているということが瞬時に見てわかります。そのヘラジカの肉を自分が食べるわけですから、全部が循環していて途切れ目がないということです。そういう意味では、その循環が途切れたところにゴミが生じる、いらなくなるということが生じる、それが都市生活なのだと思います。

お話を聞いていると、今の街での生活は、動物や自然環境との直接的なつながりが、ユーコンの方々ほどは意識しづらい、見えづらいと思いました。

そうですね。肉を買ってきても、その肉がもともとは豚や牛、鶏だったという感覚があまり持てないとかもしれないですね。それは、モノが循環しない、人以外のモノとの連続性が必ずしも必要とされない世界なのですけれど、本当にそれでいいのかなというようなことを、ユーコンの生活を見て研究していると考えさせられます。これで今日の私の話はおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。

話し手からもう一言

少し前「いのちの食べかた」という映画が日本でも上映され、話題になりました。近代都市国家の中で消費される食料が、どのように生産され、加工され、流通しているのかを淡々と追ったドキュメンタリーです。この中にはもちろん動物が肉になる場面も描かれています。動物たちは気絶している間にベルトコンベアーに運ばれて機械的にと畜され、解体されていきます。そこで働く人間の作業も単純化されていて、レーンに吊るされた豚肉が自分の前にやってきくると機械的に足をカッターで切り落とすことをずっと繰り返すような場面が続きます。

この映像を授業で見せると、多くの学生は拒否反応を示します。一方で私が自分の調査の中で撮ったユーコン先住民や西表島の狩猟や解体の映像を見せたときはそれほど残酷に見えないとも言われます。しかし実際には自分が食べているのは工場で屠畜された動物の方なのに、なぜその方が残酷に見えるのでしょう。

私たちはもしかすると、心の底で動物との連続性のようなものを信じているのかもしれません。文化人類学者のレヴィ=ストロースは、人が「すぐ後にはもう過去のものとなったと悟らされるその一体感へのノスタルジーを、ごく幼い時期から子に抱かせておかねばならないとでもいうかのように、われわれはゴムやパイル地でできた見せかけの動物でまわりを取り囲んだり、最初に与える絵本を目の前に置いたり」すると指摘します。

レヴィ=ストロースは人と動物との間にあった一体感はもう過去のものになったと言いますが、それは本当でしょうか?私たちの心の奥には、そうした一体感が眠っているのかもしれません。むしろ生まれてすぐの子供は、そうした心をまだ隠しておく必要がないので動物の物語やぬいぐるみと遊ぶのかもしれません。私たちの生活を支えるような肉の生産を狩猟で賄うのは難しいでしょう、でも工場で動物たちがモノのように扱われることを見るとなぜ心が痛むのか、それは単に動物が殺されているからではないように思います。

実はコロナなどの動物が媒介する伝染病も、現代の食糧生産システムが工業化しグローバル化したことが一因であるとも言われています。行き過ぎた動物との分断は便利な社会をもたらすだけのものではないようです。狩猟採集民の話は遠いようでいて実は自分のことでもあるというところから、私たちがいかに動物や自然に支えられて生活しているのか、私たちも自然の一部であるというような感覚を動物との関係を見つめ直すことで考えてもらえたら嬉しいです。

関連著書

ヘラジカの贈り物 北方狩猟民カスカと動物の自然誌

ヘラジカの贈り物 北方狩猟民カスカと動物の自然誌

山口未花子 著

出版年月日 2014年2月10日

ISBN 9784861103834

(2021年8月記)