8月4日~5日の2日間、Hokkaido Summer Institute 2025 / Hokkaidoサマー・インスティテュート2025開講リカレント科目「侵略的外来種防除専門家養成講座 2025」(Training course for specialists in invasive alien species management 2025)がハイブリッド形式で開講されました。実践的専門家を養成することを目的に、日本語で実施する社会人向けリカレント科目のHSI2024に続く2回目の開講です。HSI2024では3日間15コマの集中講義として開講した本科目ですが、HSI2025では社会人受講生がより参加しやすいようにコンパクトにまとめ、2日間8コマの集中講義として開講しました。

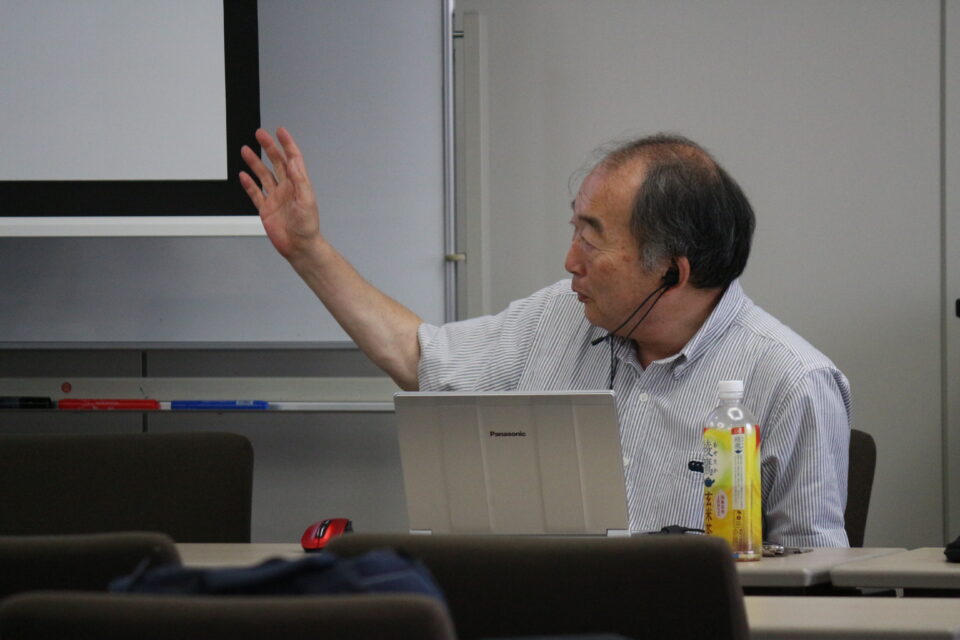

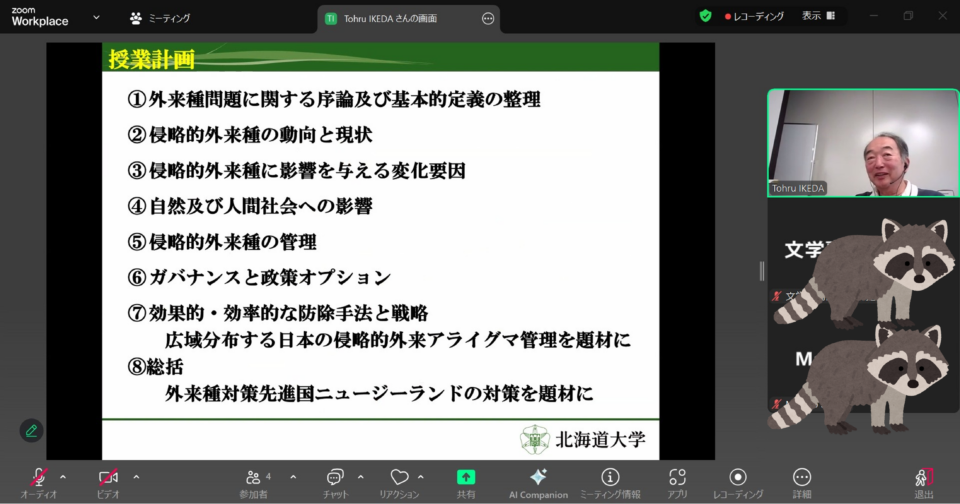

招へい講師には昨年に引き続き池田透名誉教授をお招きし、受講生は外来種全般に関する基礎知識に始まり、より具体的な侵略的外来種防除に関する国内外の対策と事例について幅広く学びました。

1日目の講義では、まず初めに講師から自己紹介がありました。池田先生は2023年度まで地域科学研究室に所属し、長く教育・研究に携わり現在は本学の名誉教授のほか、退職後に立ち上げた外来種対策を専門とする株式会社外来種防除円卓会議の代表取締役を務めるとともに環境省鳥獣保護管理プランナーや農林水産省農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーとして行政の政策に携わっています。また、昨今、被害の拡大が大きな問題となっているアライグマに関しては、対策アドバイザーとして全国各地の第一線で活躍しています。自己紹介に続き、本科目を開講することになった背景や目的、到達目標について詳しい説明がありました。

基礎的な講義に続き、国内外における侵略的外来種の動向と現状、自然や人々への影響など具体的な事例についての講義がありました。例えば、時代を遡った大航海時代以降、ヒトやモノの移動により世界中で侵略的外来種による種の絶滅が進んだこと、特に欧米やオセアニアでは大量の生物が絶滅したこと、日本では絶滅した生物が先進国の中では少なかったこと、などが紹介されました。そんな日本では、残念ながら「一度定着した外来種の根絶がどれだけ困難か」、ということが理解されていません。侵略的外来種対策では水際対策が肝要なところ、日本はバイオセキュリティができている国とは比較にならない状態であることも併せて紹介されました。侵略的外来種の問題は、特定の在来種への脅威だけではなく、在来種が減少・絶滅することによる影響など生態系などあらゆるレベルに影響があること、その影響にはプラスのものもあるがマイナスの方がはるかに大きい点が挙げられました。具体的な事例として、モーリシャスにある既に絶滅が決まっている樹についての話がありました。この樹はドードーだけが種子散布できたことから、ドードーが絶滅した時点で樹の絶滅も避けられない、ということです。このように、ある在来種の絶滅により、その絶滅の運命を共にする別の在来種があるということが分かります。

2日目は、侵略的外来種に関する講義に続き、効果的・効率的な防除手法や戦略や各国のガバナンス・政策についての講義です。世界を見渡すと、外来種侵入の阻止や既に広範囲に生息する侵略的外来種の駆逐などの成功例はあるものの成功は限定的であること、生物学的侵入に関する国際的な目標については、目標の達成に向けて進展しているとは言えない状況であること、について解説がありました。必要性は十分認識されているものの、多くの国では活動資金が乏しく、学術的な研究に資するデータがない地域もあるのが現状です。

活動資金や研究者に恵まれている国にも問題がないわけではありません。在来種を絶滅においこむ要因となる「外から持ち込むこと」のみに焦点が置かれがちな点について、外来種対策の先進国であるニュージーランドの事例が紹介されました。ニュージーランドでは、自国への持ち込みはとても厳しく制限されます。しかし、その反面、自国から国外へ「持ち出すこと」、その結果としてニュージーランドの生物を「他国に持ち込むこと」については無頓着である、という話です。具体的な事例の1つとして、空港における入国時の荷物検査での厳格さとは反対に、出国時の免税店には他国にとっては侵略的外来種となりうる植物や動物が売られている点などが挙げられました。自国への外来種の侵入に対しては積極的に対策する国でも、自国から他国への侵入については問題として認識していない、ということです。また別の例として、外来種の中でも世界で一番管理が難しいネコへの対策についても紹介がありました。ネコは、愛好家が多いことから、どこであっても対策を取ると社会的な反発が起こり、資金や研究といった側面とは異なる点で、国や地域を問わず対策が難しい、ということでした。

ハイブリッド形式で開講した本科目には、学内外から受講生が参加しました。