共にみることを求めて―見えない人と共に新しい美術を切り拓く

開催日時:9月17日(土)13時〜15時

開催場所:北海道大学 人文・社会科学総合教育研究棟W202教室 ※オンライン配信併用

講師: 日野 陽子(国立大学法人京都教育大学 准教授)

レクチャーシリーズ「対話と共生」の最終回にあたる第3回では、視覚に障害がある方との鑑賞実践に長らく携わってきた日野陽子氏(京都教育大学准教授)をお招きし、お話をうかがいました。

視覚に障害がある方とともに美術を楽しもうとする試みは、日本でもすでに数十年の蓄積をもつそうですが、その道のりは決して簡単なものではなかったと言えるでしょう。絵画や彫刻などの美術作品は、長らく、主として視覚に訴えるべきものとしてつくられ、またそのようなものとして鑑賞されてきました。そうした通念からすれば、「盲目に生まれついた人びとに対して色彩などを語るのは無駄な語りかけだ」とする見解にぶつかることもあるかもしれません。しかし日野氏は、自身が大学院生時代に強く影響を受けたというルドルフ・シュタイナーの言葉を拠り所のひとつとしながら、そうした見解とは違う道を探ります。日野氏の活動はまさに、「正しい意志を持ってのぞむなら、どんな人でも『眼を開く』ことができる」というシュタイナーの言葉を(この言葉自体は比喩的表現だそうですが)、現実の鑑賞の場で実践するものとなっていきました。

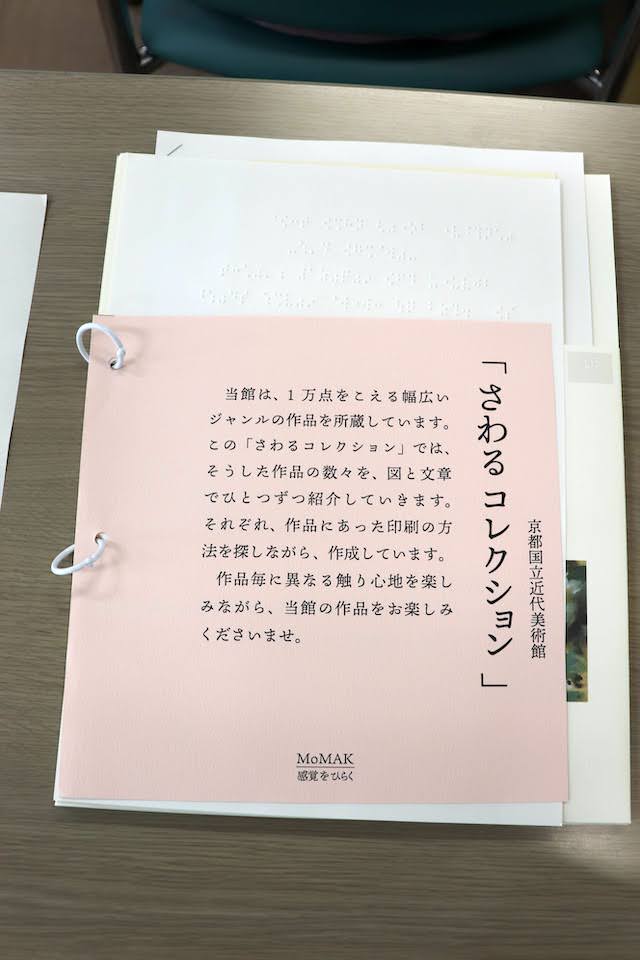

今回のレクチャーでは、見えない人と美術との関わりを歴史的な流れに沿って振り返りました。日野氏によればその歴史は概ね3つの段階に分けることができるといいます。第一段階は、「触ることで、見えない人にアートを開こうとした時代」です。これは日本のいくつかの盲学校から起こってきた流れであり、1950年代以降、触って作品を味わう「触察」を美術教育に取り入れていったのだとされています。この流れが、1984年に渋谷区松濤にオープンしたGallery TOMや、全国の美術館での触察ツアーなどにつながっていきました。

続く第二段階は「言葉によって意識が開かれていった時代」で、1990年代以降のことです。この段階では、対話を介して作品を鑑賞する試みが次第にひろまっていくのですが、言葉による鑑賞には二つの流れがあったと日野氏は整理しています。ひとつは見えない人とともに鑑賞するというムーブメントで、これは民間の小さなグループから、草の根の運動としてはじまった流れです。日野氏自身も、そのようなグループのひとつである京都のミュージアム・アクセス・ビューという団体とともに活動していたそうです。このような動きのなかで、アートという土俵の上では見える人と見えない人が対等になりうるのだということが実感されていったと、日野氏は述懐します。もうひとつの流れは、ニューヨーク近代美術館ではじまった対話型鑑賞で、こちらは視覚の障害の有無とは直接の関係がない動きですが、奇しくも同じ1990年代に日本各地の美術館で取り入れられていきました。二つの流れはしばしば混同されるそうですが、両者のルーツの違いや性質の違いをまったく無視して同列に扱ってしまうと、かえって弊害が多いかもしれないと日野氏は指摘していました。

最後の第三段階は「触ることと語ることを再考する時代」です。2008年9月に3日間かけて行われた「視覚に障害のある人とのことばによる美術鑑賞会議」が第二段階の総まとめのような意義を果たし、その後、2010年代以降には第三段階に入っていくのではないか、というのが日野氏の見立てです。確かに2010年頃から今日にいたるまで、第一段階と第二段階で模索された実践を再考したうえで、新たな展開に挑戦する事例が増えていくように思われます。言葉を介した鑑賞だけではなく、そこに実体としてのアートを関与させようとする試みや、見えない人が語り手となって鑑賞をリードする試みなども増加しています。日野氏が携わったという、見えない人との共同作業を通じて、見えない人が楽しめる音声ガイドをつくるという試みも紹介されていました。

ところで、こうした歴史的な経緯からわかってくるのは、見える人が見えない人を一方的にサポートしたりケアしたりするという関係が、次第に、変わってきていることです。とりわけ近年では、見えない人と見える人とが一緒になって、共に考えたり、感じたりしていく事例がますます増えてきているように感じられます。見えている人の方が、このような活動で多く悩み、多くを受け取っているというお話も印象的でした。

また、日野氏は、ミュージアム・アクセス・ビューでの活動を振り返るなかで、「共に感じる」「共に考える」ことが確かに重要であるが、それは必ずしも他者と同じように感じること、同じ結論に至ることと同義ではないと強調しておられました。見える人、見えない人という二分法を超えて、一人一人が、「自分にとってこの作品はどういうものか」という答えを自分のなかにつくっていくこと。そしてそれについて他者と語り合えること。そのようなことが大切なのかもしれないと改めて考えさせられるレクチャーでした。

ミュージアムでは今日、ダイバーシティやインクルージョンといった理念が唱えられることが多くなりました。ただ、ミュージアムでのダイバーシティやインクルージョンは、多くの人を受け容れるための設備や制度を整えることだけでは終わらないのだと思います。そうではなくて、わたしたち一人一人が自分自身の問いや答えを心のうちに育む自由をもちうること、そしてそれを静かに認めあい語りあう場がひらかれていること、そうした保証のうちに、ミュージアムの豊かな多様性があるように感じられるのです。

今村 信隆(北海道大学文学研究院准教授)