書香の森の企画展示が更新されました。今回は、クラーク会館和室A付属室にて展示されていた村田 丹下の作品です。

キャンバスボード、油彩 45.0×53.5cmクラーク会館

早春の大雪山連峰を描いた作品である。後景にそびえるのは大雪山の黒岳であり、本作は層雲峡から望んだ風景を描いている。同様に層雲峡からの黒岳の景色を描いた作品に、上川町郷土資料室が所蔵する《新雪の黒岳》が存在する。前景の山では木に葉が茂り、春を迎え緑にあふれている様子が見てとれるが、後景の黒岳は未だに雪に覆われたままの冬の姿を見せている。草木があふれた穏やかな前景に対して、雪の積もる黒岳は雄大且つ厳かな雰囲気を感じさせる。前景には画面右下から尾根にかけて山道が伸び、その傍には山小屋が見える。この山道と前景の尾根が画面中央近くで交差していることで、画面の対角線と対角線を結ぶ構図が生まれ、画面に安定感を与えている。

画面右下には「丹∴※m」と縦書きのサインが記されており、額裏には「早春の大雪 層雲峡にて 村田 丹∴作」と書かれている。本作はクラーク会館に所蔵されており、制作年代は記されていないが、大学は1962年に本作を取得している。

本作は現在クラーク会館の二階和室に保管されているものの、絵画の保管設備が備わっているわけではないため、保存状態はあまりよいものではない。他の村田 丹下の作品と比較するに、空の青などの色彩は本来、より鮮明だと思われるが、ほこりなどの汚れのためか画面は全体的に暗く、くすんでいる。

(文学研究科修士一年 町田 義敦)

※「∴」は「下」の草書体である。

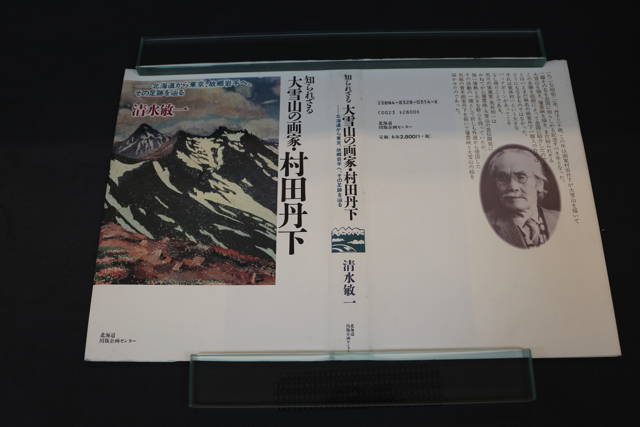

村田 丹下(1896-1982)

岩手県花泉町出身。10歳の時に家族とともに旭川へ移住する。18歳の時に画家を目指して単身上京し、黒田 清輝、和田 英作、満谷 国四郎等の家に寄寓し、絵の修行を行う。南半球一周の旅に出た際にリオデジャネイロに長期滞在し、後にリオデジャネイロ風景画展を開催した。

大雪山、層雲峡の宣伝開発を行っていた旭川の実業家、荒井 初一の委嘱を受けて大雪山の作品を制作。その後も生涯にわたって大雪山を描き続けた。

肖像画の人気も高く斉藤 実や東条 英機、大槻 文彦など岩手出身の著名人の肖像画を制作している。

作家略歴

| 1896年 | 村田 秀吉、ツクの次男として岩手県西磐井郡花泉町に生まれる。 |

| 1906年 | 北海道旭川市に移住。 |

| 1914年 | 画家を志して上京。黒田 清輝、和田 英作、満谷 国四郎らに師事。 |

| 1924年 | 朝鮮へ取材旅行。京城日報「来菁閣」において個展を開催。 |

| 1925年 | 南半球一周の外遊に出発。一時リオデジャネイロに滞在。1926年帰国。 |

| 1927年 | 大雪山調査会会長・荒井初一の委嘱で東京から旭川・層雲峡へ。 層雲閣に滞在して絵を描く。 |

| 1928年 | 第5回北斗会美術展(朝日新聞社ギャラリー)「母の像」「静物」出品。 |

| 1930年 | 台湾各地へ取材。台北で個展を開催。 |

| 1933年 | 李 王垠より大雪山の大作の揮毫を求められる。12月に李王家に搬入。 |

| 1936年 | 日伯関係に尽くした功績により、ブラジル政府から勲章を贈られる。 |

| 1938年 | リオデジャネイロ風景画展(東京日本橋白木屋美術部)。 同展出品のバルガス像を日伯中央協会を通じて献上、ブラジル外務省より 謝電、感謝状を受ける。「一丹美術協会」設立。 |

| 1940年 | 従軍画家として中国へ写生旅行。 |

| 1941年 | 文化翼賛懇談会に出席、在京岩手文化促進会発足を決める。 第1回岩手美術連盟東京店(銀座三越)「承徳霊正門」「熱河山岳」出品。 新京にて日満支親善風景画展。 |

| 1942年 | (財)海外同胞中央会より東條の肖像画制作を依頼される。 菅原 恒覧の肖像画完成。 |

| 1945年 | 自宅が戦災に遭い、岩手に疎開。 |

| 1946年 | 日本美術界が結成され、中央委員会兼一関支部長を委任される。 |

| 1947年 | 一牛会美術会「県南美術展」(福原デパート)を開催。 |

| 1975年 | 花泉町町制移行20周年に際し文化功労者として表彰される。 |

| 1982年 | 肺炎のため県立花泉病院にて死去、85歳。 |

| 1994年 | 北斗会の人々作品展後期(萬鉄五郎記念館)にて村田 丹下、村田 初子の作品展示。 |

| 1995年 | 花泉町町制施行四十周年記念 村田 丹下・萬父子絵画展 (花泉町役場四階特設ギャラリー) |