※すべての掲載画像はクリックすると拡大します。

はじめに

北海道大学文学研究院の吉田です。今日は私が専門としている日本古代史、特に暦や天文についてお話をしていきます。今日一緒にカフェを進行してくださるファシリテーターの佐藤さん、自己紹介をお願いいたします。

佐藤拓海と申します。北海道大学文学院博士後期課程1年で、専攻は日本中世史です。室町から戦国時代に越後国を統治していた上杉氏について研究しています。本日はよろしくお願いいたします。

今日のお話の前半は、前近代における暦についてです。今我々が使っている暦と昔の暦との違いですとか、昔の暦をつくっていた暦博士という専門家のこと、そして前近代における暦の役割についてお話ししていきます。

お話の後半は、昔の暦博士たちの日食予報のようすについて、いろいろな苦労があったという話をしていきます。

そもそも暦とは、時の流れをはかり、かぞえる方法です。人類は、いろいろな周期性のある天体の現象、自然の現象を使って、時間をかぞえようとしてきました。例えば、昼と夜の組み合わせで一日という単位、月の満ち欠けによって1か月という単位、そして季節の移ろい、春夏秋冬から1年という単位をつくる。このように自然の周期性のある現象を使って単位をつくり、これらを相互に関連付けて、暦というものをつくっていきます。

まず、我々が現在使っているグレゴリオ暦という太陽暦は、日本では明治6年(1873)から使われているものです。太陽暦は、太陽年によって1年の長さを定めている暦です。太陽年というのは、春夏秋冬、季節の移ろいを決定する周期で、およそ365.242日です。ですから、1年の長さは365日か366日になります。太陽暦では、太陽年以外の要素はあまり考慮されていません。毎月の日数は天文学的に理由があってその日数になっているわけではありませんし、1月1日も天文学的にその位置である必然性はありません。ただ365日くらいで季節が巡るというただそれだけを気にしている、これが太陽暦というものの仕組みです。

前近代の暦=太陰太陽暦

太陰太陽暦のしくみ

これに対して、それ以前の前近代の暦は、太陰太陽暦というものでした。これは月の動きと太陽の動きをもとにして日付を決めていく暦で、旧暦と呼ばれるものがこれにあたります。古代の中国で発展したもので、日本に伝わって古代、中世、近世と使われてきたものです。

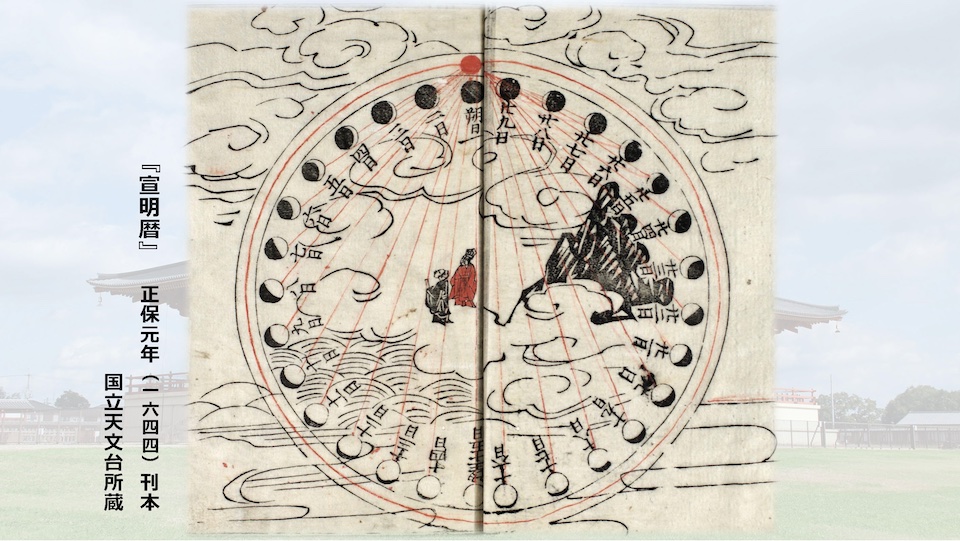

太陰太陽暦の根底にあるルールは、新月の日を1日にするということです。そこから1か月が始まっていきます。これは太陰太陽暦の計算書の挿絵です。新月の日が1日(朔日)で、三日月の頃が3日になる。8日くらいが上弦になる、という具合です。

これ、便利ですね。つまり、月の形を見れば日付がだいたいわかるということですね。

そのとおりです。カレンダーがなくても、日付をある程度共有できるというメリットがありました。

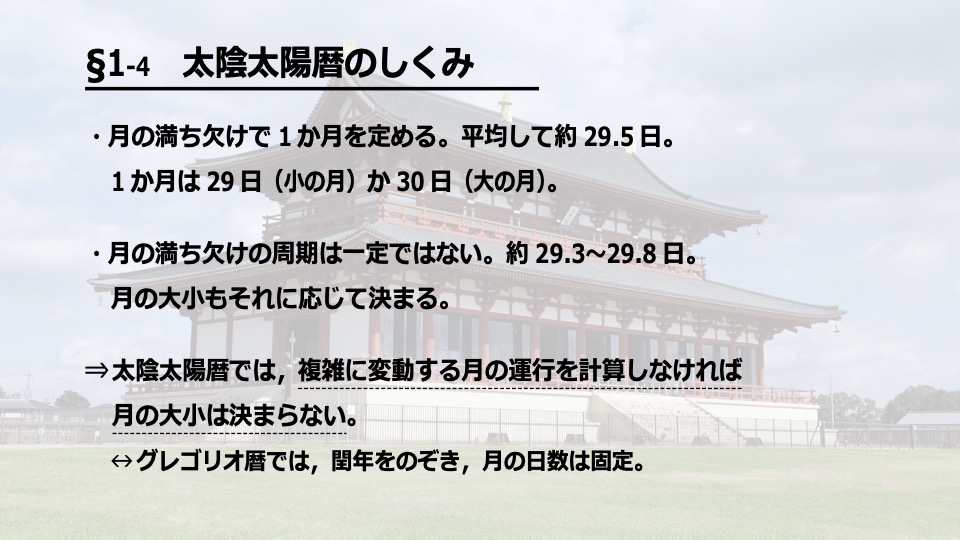

月の満ち欠けで1か月を定めるわけですが、月の満ち欠けの周期はだいたい29.5日くらいですから、1か月の長さは29日か30日になります。この月の満ち欠けの周期、言い換えると新月から次の新月までの周期は、毎回微妙に変わっています。この複雑な月の動き、運行を計算して、次の1日がいつか、つまり次の新月がいつかということを、丁寧に計算しなければ、来月が何日間あるかが決まらなかった。これが昔の暦のルールです。

今、我々が使っている太陽暦というものは、閏年の2月以外は、全部日数が固定ですから、そういった点ではわかりやすいです。こういったところに今の暦と昔の暦の大きな違いがあります。

月の満ち欠けが平均すると29.5日くらいなので、これを12倍すると354日になります。季節の巡りの周期は365日くらいですから、11日くらい足りません。これを放っておくと、どんどん季節の感覚がずれていきます。そうならないように、たまに1年を13か月にし、季節のずれを元にもどしていくのが、太陰太陽暦の工夫です。

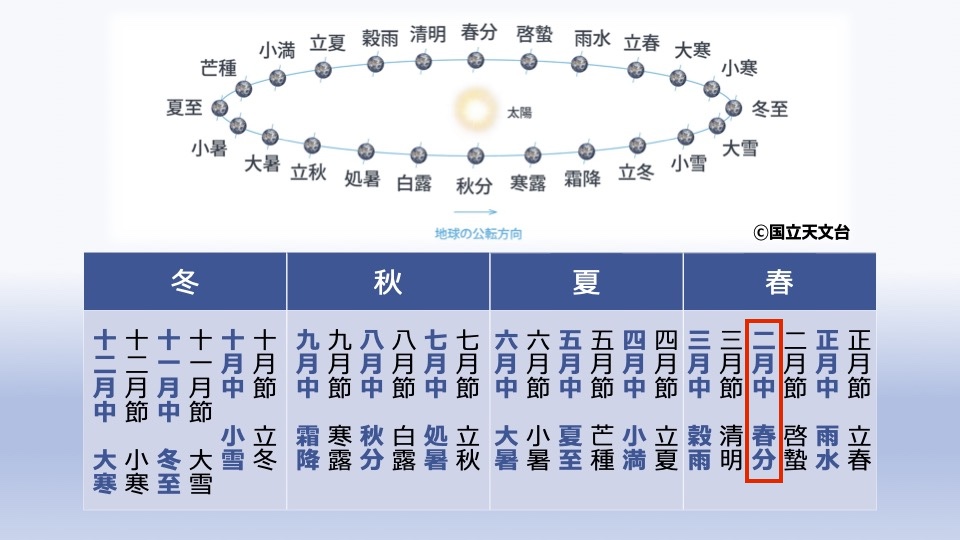

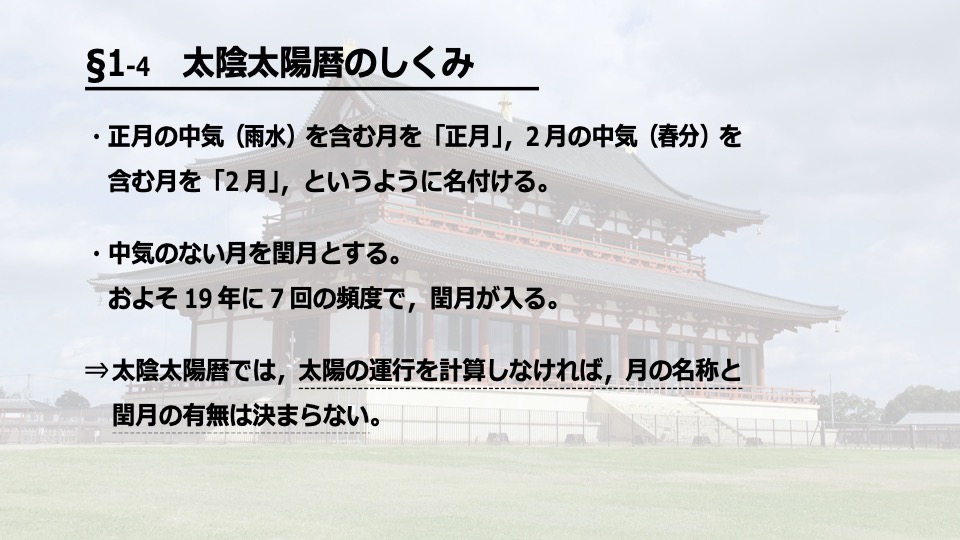

季節のずれをどうやって戻すかというところはきちんとルールがありまして、二十四節気を使います(なお、本来は二十四気と呼ぶべきなのですが、以下では馴染みのある二十四節気の呼称で通すことにします)。これがその一覧です。「暦の上では…」という言い回しのときに、聞いたことのある名前が並んでいるのではないでしょうか。

二十四節気には、12の中気と、12の節気があり、このうち中気のほうを使って、月の名称を決めていました。例えば、「春分」は2月の中気なので、春分を含む1か月間を「2月」と名付けます。これが太陰太陽暦のルールです。中気(春分)の隣は節気(清明)ですから一つ飛ばして、次の中気は「穀雨」です。この間隔(中気の間隔)は30.4日くらいあります。ここで、春分から穀雨までの間に、1か月(29.5日)がすっぽり入ったとします。そうすると、この月は中気をもたない月になるわけです。そのような月のことを、太陰太陽暦では「閏月」と定めています。閏月はだいたい19年に7回くらいの割合で入ってきます。

前近代の暦の役割 (1)日付を共有する

ここまでに見てきたように、昔の暦は太陽や月の動きによって日付が決まってきます。昔は、何月が何日間あるかは決まっていなかったのです。カレンダーは毎年変わるので、日付を知るために必須の品物でした。そして、このカレンダーをつくることのできるプロフェッショナルというのが、暦博士という人です。

話はずっと昔に遡りますが、飛鳥時代より朝廷には陰陽寮という役所がありました。ここは天文や占い、暦、時刻などを司っているところです。この役所の中に暦博士という役職がありました。定員1名、官位相当は従七位上で、これは役人の階級でいいますと、30階級あるうちの、上から21番目です。暦博士がいないと来年のカレンダーがつくれないので、とても重要な役割のはずなのですが、あまり高い位は用意されていませんでした。

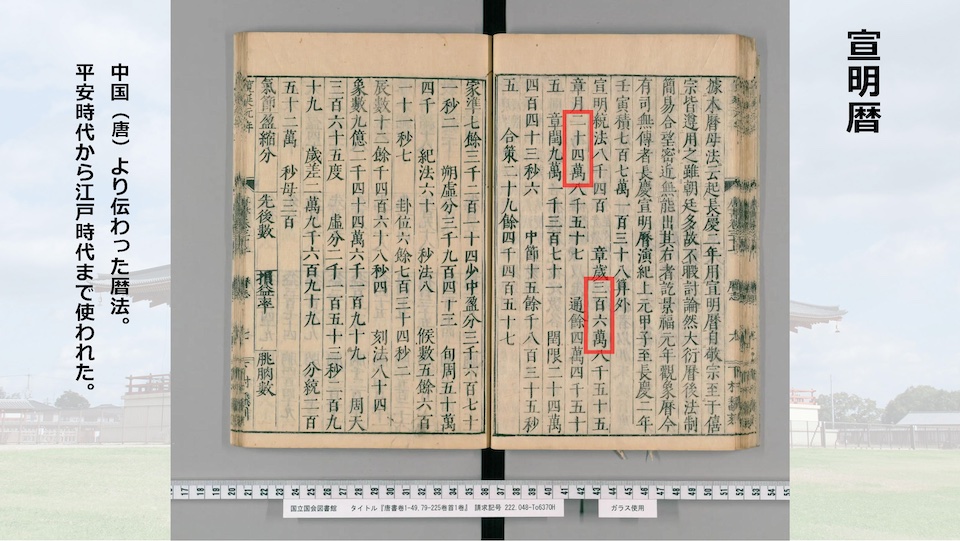

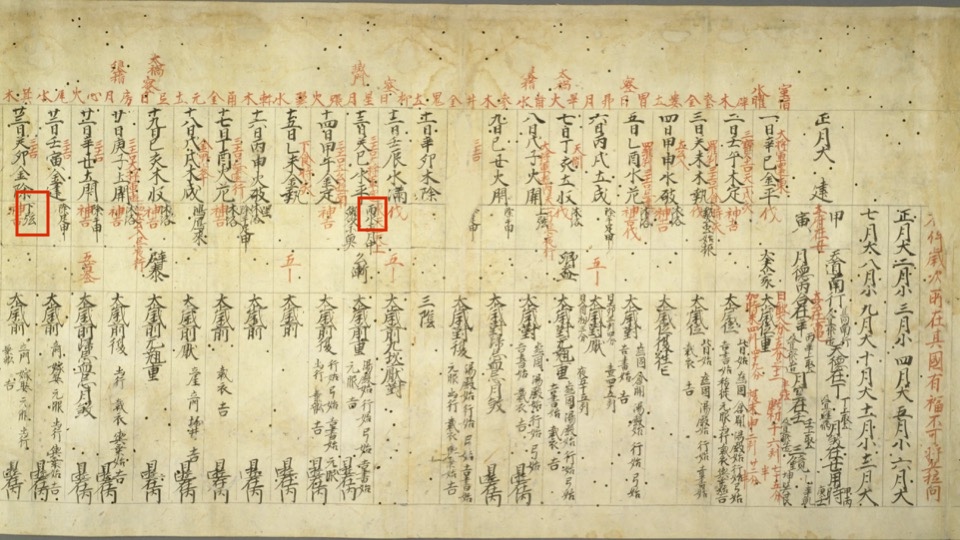

暦博士のお仕事は、中国から伝わった暦の計算法を使って太陽や月の動きを計算し、カレンダーを作っていくことです。この史料は、中国から伝わった暦法、宣明暦というものです。見てみてどうですか。

まず印象的なのが、桁数が多めですね。万とか千とかがありますね。

はい。「三百六萬」とか「二十四萬」とか、桁数の多い数値も使って計算していました。この時代には、まだゼロが使われていません。位取りもなく漢数字で書いているので、読みづらいと思います。このように桁数の大きな数字を足したり引いたり、掛けたり割ったりして、暦博士は太陽や月の動きを計算していました。

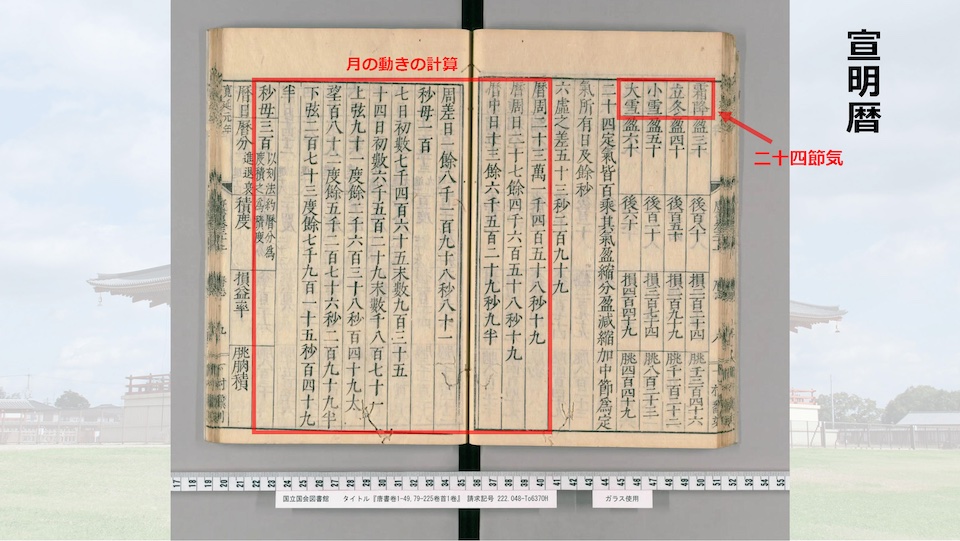

右上に、二十四節気の記載もあります。それから左には月の動きの計算もあります。

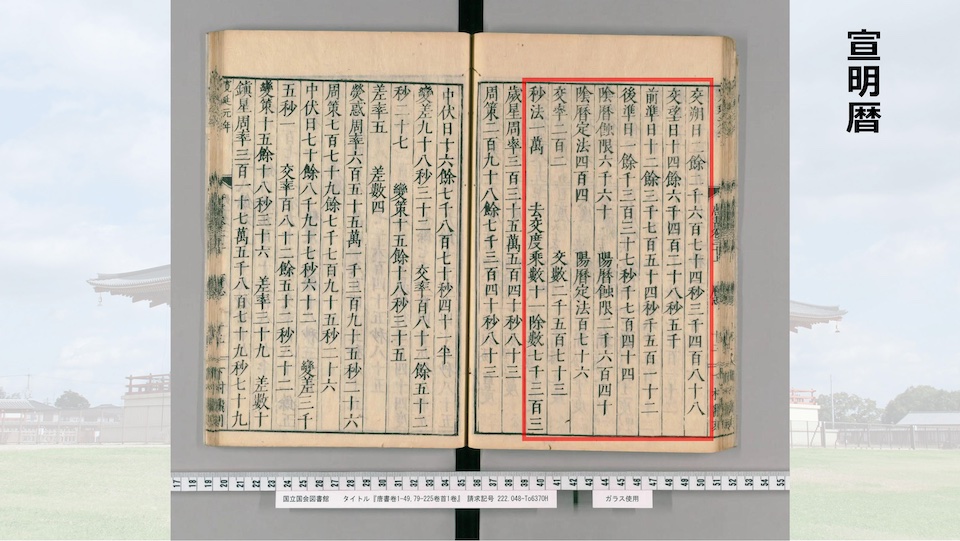

ここには日食の計算に関わる定数があります。

このようなものを組み合わせて、計算をして作り上げたものが具注暦と呼ばれるカレンダーでした。具注暦は巻物になっています。情報がたっぷり書かれていて、非常に長いものです。

陰陽寮の暦博士が巻物の原本を作り、それを役所総出で写して、166巻を作ります。できあがったものは天皇の許可をもらった上で日本全国にくばられました。そうすることで人々に日付が共有されていました。

ただし具注暦は非常に情報量が多く、これをさらに複写するのは大変だったので、地方などでは、日付を共有するのに最低限必要な情報だけを抜き出すという工夫もなされていたようです。これは新潟県の遺跡から出てきた木簡を復元複製したものです。

出土したのは下のほうの、矢印の部分です。3月1日が戊辰の日、4月1日が戊戌の日、……というような情報があれば、最低限の日付の共有はできました。

前近代の暦の役割 (2)統治の象徴として

前近代の暦の役割として2点目にお話しするのは、統治の象徴としての役割です。先ほど、全国に暦をくばるときに天皇の許可をもらうという話をしましたが、このようにカレンダーは天皇が定めるものと考えられていました。カレンダーを定めることで、天皇が日本列島の時間を支配していることを象徴的に示そうとしていたわけです。そして、カレンダーを「くばる」ことで、カレンダーを届ける領域は天皇と時間を共有している領域ということになり、これが天皇の支配する空間であるということになります。

前近代の暦の役割 (3)貴族の必需品として

そして、前近代の暦の役割の3点目です。この時代のカレンダーは貴族の暮らしの必需品でした。ここでお示ししている史料『九条殿遺誡』は、藤原道長の祖父にあたる藤原師輔という人物が子孫のために遺した教えです。

「夙に興きて鏡に照らし、先づ形体の変を窺へ。」朝早く起きて、鏡を見て自分の体をチェックしなさい。ここまでは普通の健康チェックです。「次に、暦書を見て日の吉凶を知るべし。」カレンダーを見て、その日のいいこと、悪いことを知るということです。「年中行事、略件の暦に注し付け、毎日之を視て、次いで先づ其の事を知りて兼ねて以て用意せよ。」毎年の年中行事をあらかじめカレンダーに書いておいて、そろそろ行事が近づいてきているな、と知って事前に準備をするということですね。「又、昨日の公事、若しくは私に止むを得ざる事等、忽忘に備へむが為、又、件の暦に注し付くべし。」ここで言っているのは、昨日の出来事を暦に書きつけなさいということです。

整理しますと、平安貴族にとって具注暦というのは、まず、その日の吉凶を知る占いですね。そして、あらかじめ年中行事を書いておく、予定を管理するためのスケジュール帳であった。さらに、昨日のできごとを書く、日記帳でもありました。この3つの役割を帯びていたので、平安貴族たちにとっては非常に重要なツールだったということです。

具注暦

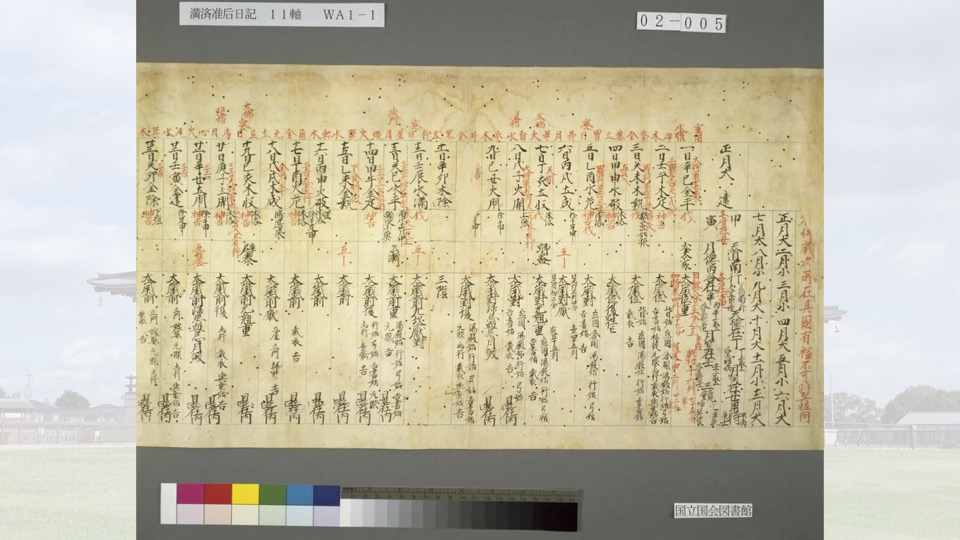

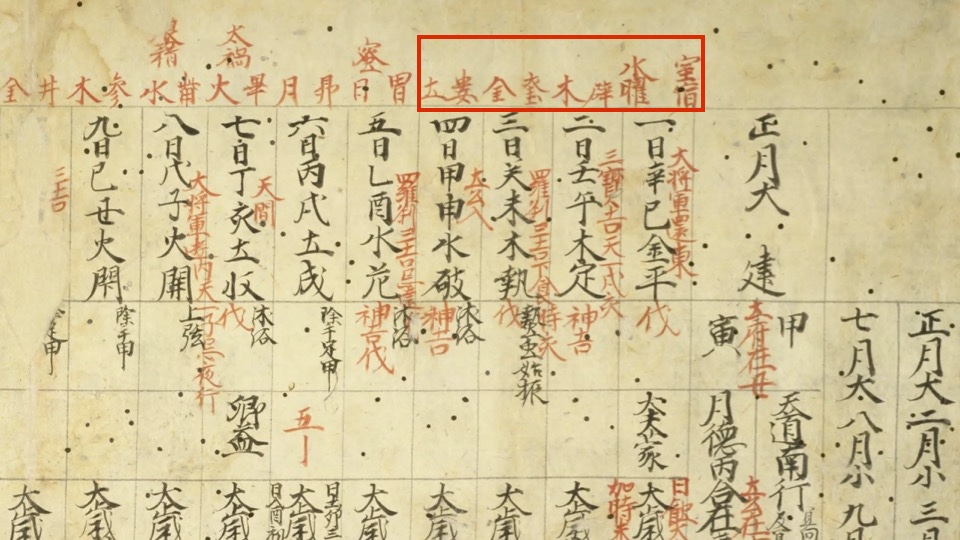

ここで改めて、具注暦にはどんなことが書いてあるかということを眺めていきます。

上の方から順番に見てみましょう。最上部の、欄外のところを見てみます。なにか気になるところはありますか。

そうですね。水、木、金、土というのが並んでいます。これは現代の曜日と同じものなのでしょうか。

これは同じものです。平安時代のカレンダーにも曜日は入っていて、現代の曜日とつながっています。その下の段に目を移してみますと、赤字(朱筆)でいろいろ書いてあります。

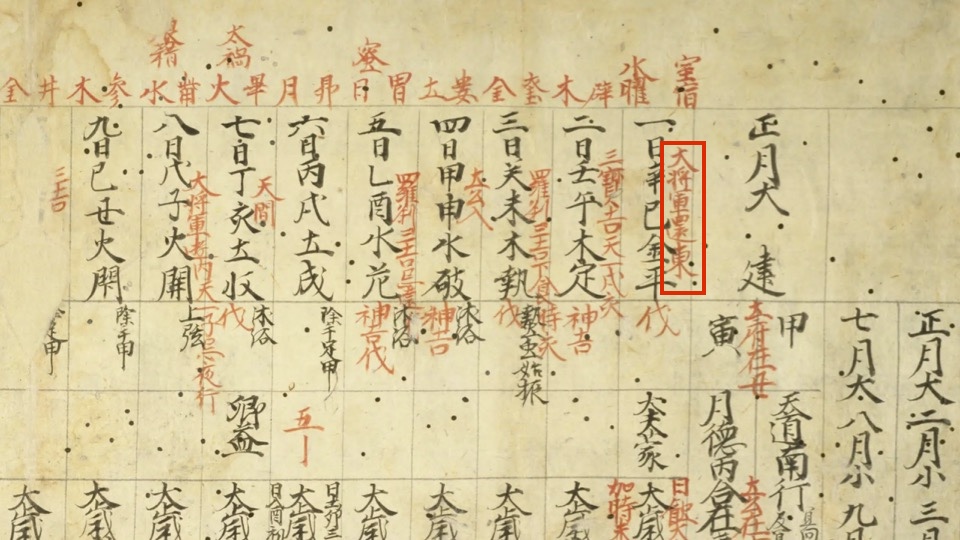

目につくのは、一日にある「大将軍」という記述でしょうか。大将軍とは?

大将軍とは、神様のようなものと考えてください。「大将軍還東(東に還る)」と書いてあります。大将軍がこの日から東にいるということを表しています。このことをカレンダーに書く意味は何でしょう。皆さん、「方違え」ということばを聞いたことがあるでしょうか。例えば、自分が向かおうとする方角に凶の神様がいるとき、真っ直ぐ向かわず、別の方角の場所に移って一泊していました。これが方違えです。ここに出てくる「大将軍還東」は、方違えの参考になる注記です。一日以降は東の方角に憚りがあるということを、朝、暦を見て知るわけです。さて、もう1段下を見ていきましょう。

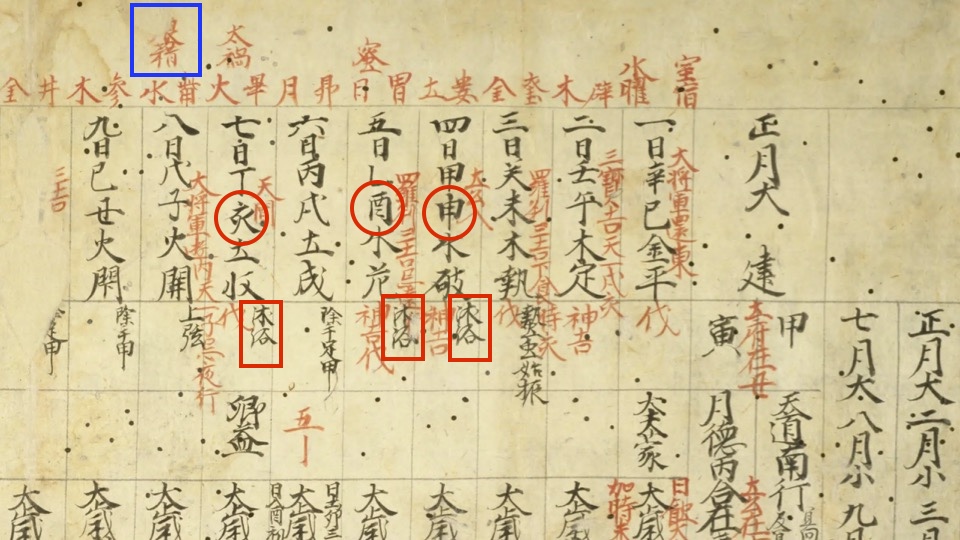

4日、5日あたりに「沐浴」とあり、6日をあけて7日にまた「沐浴」とあります。これはなにか周期をもって決まっているのでしょうか。

「沐浴」の日にはきちんとルールがあります。申(さる)、酉(とり)、それから亥(い)、子(ね)の日が沐浴の日と決まっています。暦をみると4日の申の日、5日の酉の日、7日の亥の日は沐浴の日となっています。8日の子の日も本当は沐浴できるはずですが、この日に沐浴が入っていないのは、大凶の日と重なっているからです。上の欄外に赤字の暦注「狼藉(ろうじゃく)」があり、これは大凶の日を示しています。大凶の日と重なった場合は狼藉が優先されて、沐浴は入りません。

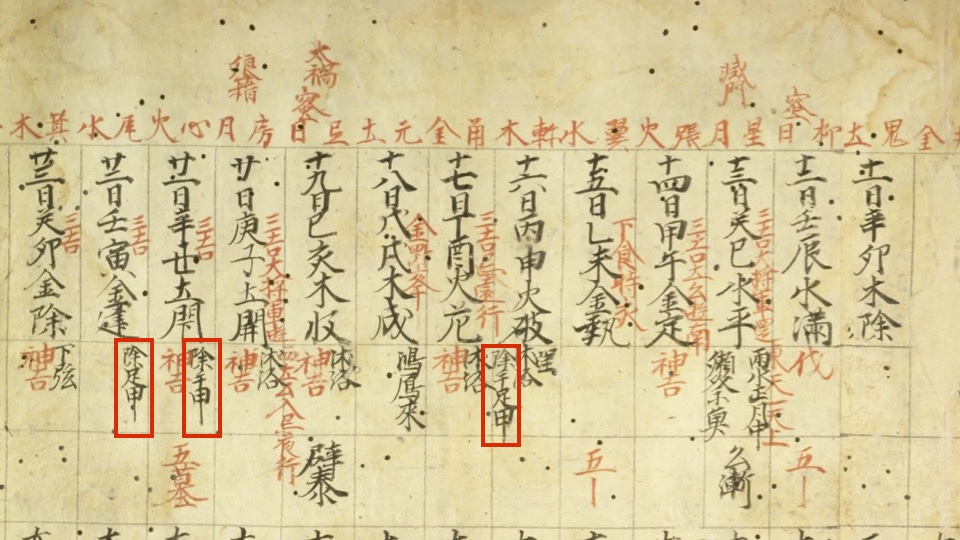

爪を切る日も決まっていました。21日の「除手甲(手の甲を除く)」、甲の字が爪の意味でして、これは、手の爪を切る日という意味です。おとなりの22日は「除足甲」、足の爪を切る日です。16日にも手足の爪を切るので、そんなにしょっちゅう、手足の爪を切らなくてもいいような気がしますが。こんなふうにいろいろな日常の暮らしが暦によって決まっていた、それが平安時代の貴族の生活でした。

具注暦の中には、今お話ししたような日の吉凶、暮らしの規範だけではなく、天体の現象に関する情報もいろいろと盛り込まれていました。例えば、23日には「下弦」という月の満ち欠けの情報があります。また13日には、正月の中気の「雨水」があります。

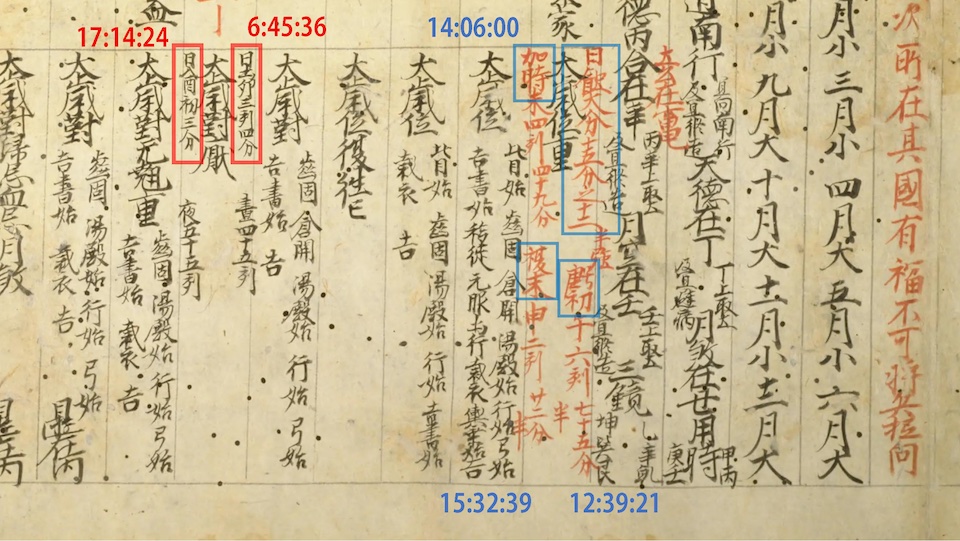

下段にも目を向けると、左の方(6日)に日の出、日の入りの時刻を書いています(赤枠)。それから正月の一日のところに日食の予報が入っています(青枠)。「日蝕大分十五分之十二」(12/15)と書いてあります。これは太陽が欠ける割合を示しています。15を全体としたうちの12が欠けるということで、かなり大きな日食が起きそうだということです。それから「虧初」「加時」「復末」とあって、それぞれの下に時刻らしきものが書いてあります。これが日食の起きる時刻の予想です。現在の時刻に直すと、日食の始まりは12時39分21秒(虧初)。日食が一番大きくなるのが14時06分00秒(加時)、日食が終わるのが15時32分39秒(復末)。かなり細かく予想しています。今のようにぴったり予想が当たるということはありませんが、細かく予想をする努力をしていました。

暦博士による日食予報

お話の後半、こういった日食の予報の話題に進んでいきます。今ご覧いただいたように、日食の予報をカレンダーに書くのはなぜでしょうか。そもそも日食というものは、太陽が月に隠されてしまう現象ですので、どうしても不吉なことを連想させる、古から嫌われていた現象のひとつです。古代では日食の日にはすべての政務を取りやめていました。貴族の中には、外出を避けて家の中に引きこもるという人もいました。こういったものは宗教や信仰の問題もありますから、受け止め方は人によっていろいろありますが、全体の傾向としては外出を避ける貴族のほうが多かったはずです。このため、いつ日食が起きるかは、事前にカレンダーで周知をしておく必要があり、暦博士が日食の計算をして予報していました。日食の予報は、古くは飛鳥時代から行われていました。暦博士は、中国から伝わってきた暦を一生懸命計算して予報していました。ところで、古代の暦博士が行っていた日食予報には、ある特徴がありました。その話をここからしていきます。

「夜食」を予報する暦博士

『日本三代実録』という暦史書の、元慶元年(877)の記事を見てみます。4月1日に日食があったと書かれているのですが、見ていただきたいのは、日食が起きた時刻です。始まったのが午前0時40分、日食の最大が午前1時28分、終わったのが午前4時02分。深夜なので、こんな日食、見えるわけないですよね。

それに対して朝廷のリアクションはどうだったか。「皇帝、事を視さず(みそなわさず)。」天皇は、仕事を行わなかったということです。「百官、務(つとめ)を理めず(おさめず)。」役人たちも同じく、仕事を行わなかった。日食を忌避して、その日の仕事を全部取りやめにしたわけです。このように古代には夜の日食、目に見えるはずもないような日食を一生懸命予報して、昼の日食と同じように仕事は止めていました。このように夜食の予報をしていたのが、古代の暦博士の日食予報の特徴です。

夜食とはどのような現象か?

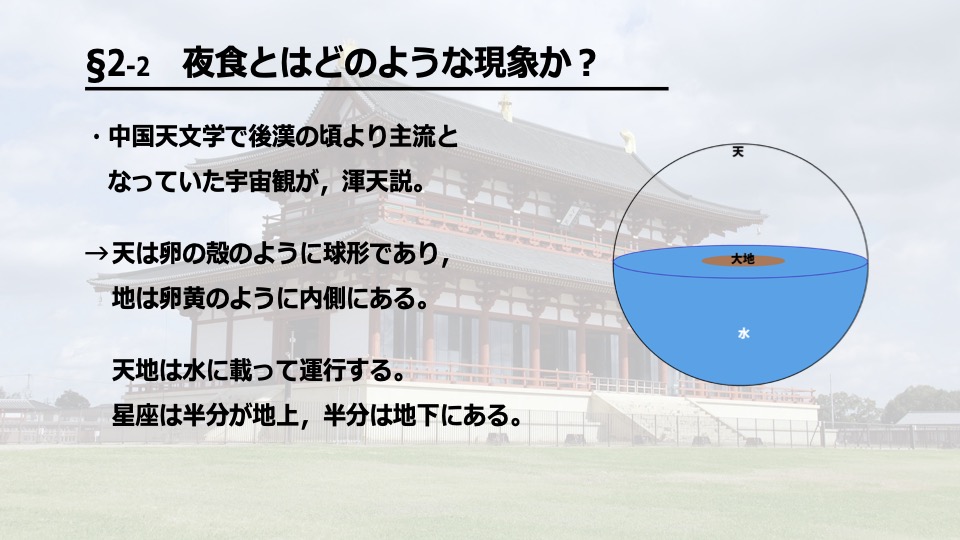

そもそも夜食というのはどういう現象だと考えればいいのでしょうか。中国の天文学で後漢の頃より主流となっていた宇宙観、宇宙のモデルが、渾天説というものです。天は卵の殻のように球形で、地は卵黄のようにその内側にあります。そして天地は水に載って運行していて、星座の半分は地上、半分は地下にあるといったモデルです。

このモデルに基づいて考えてみると、太陽は球面上を回っていて、半球の上に太陽があると昼、太陽が地下にいると夜、ということになります。夜食というのは、水のある半球の下方で月と太陽が出会っている現象です。つまり地上の人から見ると、地下で発生しているはずの日食、これが夜食になります。ですから、夜食予報というのは、最初から見えないことを前提とした日食予報であって、不思議なことに古代の人々はそのようなものを気にして暮らしていたわけです。

なぜ夜食を予報?

なぜ古代の人々は夜食を予報し、気にしていたのでしょうか。もともと日食の計算は、中国から入ってきました。中国では夜食の予報はしていません。目に見えない日食を予報しても仕方がないですし、その日、日食があったのかどうか検証するすべもありません。考えても仕方がないと考えられていました。夜食を予報しないことは、中国の人にとっては常識であり、書物に書き記すまでもないことでした。

所変わって、日本の暦博士は、中国に行って日食の計算を学んだ経験はありません。彼らは中国の書物を入手して、それを一生懸命読んで勉強するというスタイルでした。こういった書物だけで学ぶ難しさが暦博士にはありました。その結果、中国では常識である「目に見えない夜食を予報しないこと」が日本の暦博士には伝わらず、こういった夜食の予報が生み出されたのではないかと考えています。

夜食予報の廃止

夜食予報が行われたのは、7世紀終わりから10世紀の初めの200年余りのことでした。10世紀の初めに、当時の暦博士、葛木宗公が夜食の予報はいらないのではないかと提案したところ、朝廷の中で特に異論は出ずに、あっけなく夜食予報はなくなってしまいました。

この時なぜあっさりと夜食予報を廃止したのかというと、当時、日食予報がものすごくたくさん出ていたからだと考えられます。この頃の暦博士は、宣明暦を使って計算していましたが、場合分けの取り扱いを間違ってしまい、本来は必要ない日食予報をたくさん出してしまっていました。要するに計算ミスです。日食の予報がたくさん出ると、仕事ができない日が増えてしまい、仕事が滞ってしまいます。それでは困るので、とりあえず夜食を無視すれば日食予報の数は半分に減るので、昼のものだけにしてもよいのでは、ということになったのではないかと考えています。このようにして、あっけなく夜食の予報は終わってしまいました。

暦学を継承する

最後に、暦学の継承についてお話ししたいと思います。先ほど計算方法を間違ってしまったという話をしました。この間違いが起きたのも、夜食予報と同様に、書物だけでなんとかしようという、暦博士の置かれた厳しい環境が原因だと考えられます。この間違いは、10世紀の半ば頃に葛木茂経という暦博士が出てきて、正しい計算法に気づいて正されます。

日食予報が正しく行われるようになったのとほぼ同時期に、暦学においては賀茂氏という一族が台頭し始めます。平安時代の中頃から賀茂氏一族が暦づくりを独占し、暦づくりの知識を親から子へ、大切に守り伝えていきました。その中には、日食の計算の知識も含まれていました。

ところが、賀茂氏の嫡流は戦国時代の終わりくらいに絶えてしまいます。そこで代わりに、もともと天文を専門としていた安倍氏の嫡流の土御門家が、暦づくりを代わりに行うことになりました。彼らは、著名な陰陽師である安倍晴明の子孫です。土御門家は引き継いだ書物を使って、カレンダーの計算に挑みました。しかし、日付の計算まではうまくいったのですが、日食計算においては、かつて平安時代に間違っていたのと全く同じ場所を間違ってしまい、また不要な日食予報を出し始めました。やはりテキスト、書物を読むだけでは、日食の計算を完全に理解するのは難しかったのだろうなということが推し量れます。

夜食のこともそうですし、日食の計算の誤りも同じようなことなのですが、書物だけで知識や技術を伝えていこうとすると、思いがけないところで誤解や誤読が起きたりします。古代の暦博士が夜食を予報するようになったのはその一例です。

古代から中世にかけて日食計算、暦の計算を維持できたのは、賀茂氏一族がこれを家業として大事に守って、人から人へと知識を伝えていた、これが日食の計算、暦の計算を維持できた最大の理由だと私は考えています。

やはり、人から人へと伝えるということがとても大事なのだろうというのが、研究をしながら私が日々思っていることです。皆さん、ご清聴ありがとうございました。

話し手からもう一言

古代より現代までつながる「こよみ」とその文化は、皆さんの日常の至る所に、今なお息づいています。「こよみ」を紐解き、いにしえの人びとの暮らしや価値観にぜひ触れてみてください。入門書をふたつ挙げておきます。

- 岡田芳朗『暦ものがたり』(角川ソフィア文庫,2012年)

- 細井浩志『日本史を学ぶための〈古代の暦〉入門』(吉川弘文館,2014年)