1月10日(金)に、文学研究院研究推進委員会主催の若手研究者支援セミナー「学術振興会特別研究員DC・PD申請書の書き方セミナー2024~学振特別研究員の申請に向けて―はじめの一歩!~」をZoom開催しました。本セミナーの対象者は、今年5月に学振特別研究員に申請する大学院生や学振特別研究員制度についてあまり知らない学部生や修士課程の大学院生です。

まず始めに、司会を務める研究推進委員会研究支援専門部会長の林寺正俊教授(宗教学インド哲学研究室)から本セミナーの開催主旨と日本学術振興会特別研究員制度の概要について説明がありました。若手研究者の研究・経済的支援として長い歴史を持つ制度であること、採択率が低いこと、アカデミックポストを考えるうえでは重要な経歴になること、を具体的な数字とともに解説いただきました。

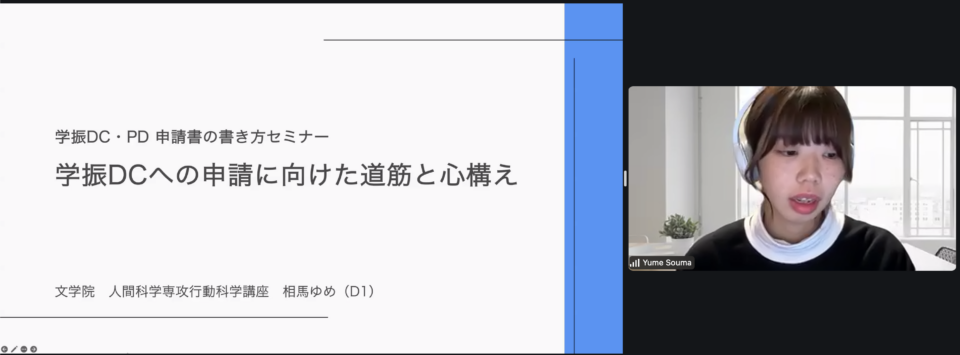

話題提供の一人目は、令和6年度採用DC1の相馬ゆめさん(行動科学研究室・博士後期課程1年)です。「学振DCへの申請に向けた道筋と心構え」と題し、学振DC申請までの道筋、申請書を書くときの心構え、申請する際に考えておくこと、についてお話しいただきました。学振の申請書を書く前にフェローシップや助成金などの申請書を書いた経験が活きたことや、審査員にとって分かりやすい書き方、印象に残る内容、自分の強みをアピールするポイント、の具体例など、分かりやすいアドバイスでした。

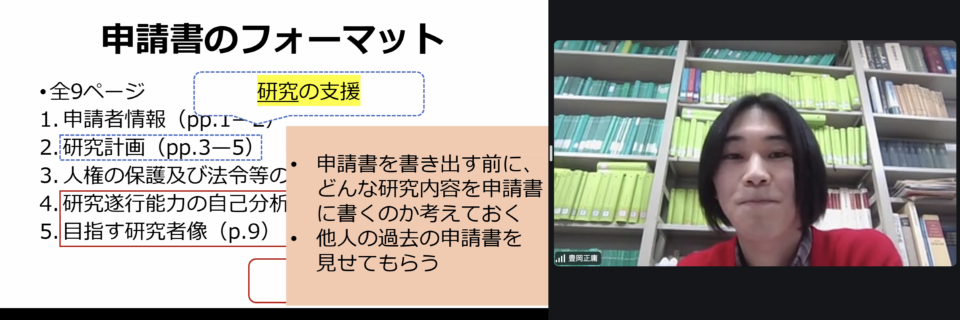

二人目は、令和4年度採用DC1であり、令和7年度採用PDおよび海外特別研究員にも内定されている豊岡正庸さん(哲学倫理学研究室・博士後期課程3年)から「経験から学んだ学振DC申請の際の有益な情報」と題して話題提供いただきました。有益な情報の種類として、申請前に調べておくとよいこと、申請する際に知っているべきこと、採用されて良かったこと、の3点について話題提供いただきました。例えば、申請書を書き出す前に過去に採択された申請書を参考にしたり、公開されている審査のポイントや流れを確認したりしておくことが大事なこと、研究費があると出張など研究発表の場が増えてPDや海外特別研究員に申請する際の受入研究者と知り合う機会が増えるメリットがあることなど、体験談をもとにお話しいただきました。

最後は日本古典文化論研究室で学位取得後、令和4年度採用PDとして現在は東京学芸大学で研究をしている間枝遼太郎さんから「学振PDの申請に向けて」と題し、特にPDに申請予定の参加者に向けて申請までの道のりを解説していただきました。申請書を専門外の研究者に読んでもらうこと、PDの研究環境は受入機関によって異なるので事前に考慮しておくこと、そしてPDは受入機関で申請するため申請手続きに必要な情報を受入研究者の先生に予め確認する必要があること、などがポイントであり、自身の経験も踏まえて早め早めの準備が大切ということでした。

最後に、教員コメンテーターの今村信隆准教授(芸術学研究室)と瀧本彩加准教授(行動科学研究室)から、審査する側からの“印象に残る研究計画や自己アピール”についての有意義なコメントと、申請に向けて準備を進めている参加者へエールをいただきました。

当日は、文学院のほか教育学院や水産科学院の大学院生を含めた計45名が参加しました。アンケート結果では、回答者全員が学振特別研究員制度について「以前から知っていたが、より理解できた」または「初めて知ったが、理解できた」と回答しており、セミナーに参加することで理解度が上がったようです。自由回答欄では、「今後どのように研究活動を進めていくかが明確になりました」、「審査する側の先生方のコメントが特に大変参考になりました」、「ポイントを絞った説明で、大変わかりやすかった」など話題提供者やコメンテーターへのメッセージをいただきました。

文学院生・文学部生は、過去に採択された学振特別研究員の申請書を研究推進室で閲覧することが可能です。閲覧希望の方は、本セミナーで配布した資料(10.【北大文学】学振特別研究員申請書閲覧確認書(様式2))に必要事項を記入のうえ、研究推進室へお申し込みください。

【若手研究者支援情報配信】

人文社会学系にしぼった若手研究者(主に大学院生、ポスドク、助教)向けの教員公募、助成金や共同研究、セミナー・イベント情報を配信しています。

メーリングリスト登録希望の方は、研究推進室までご連絡ください。