プロフィール

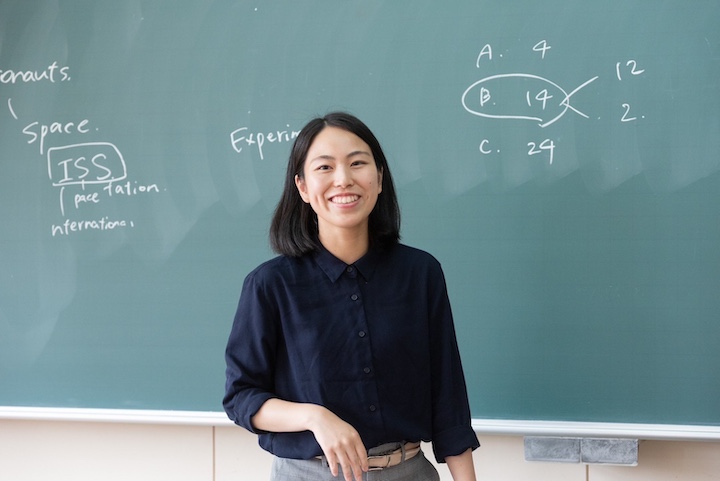

渡部 マナ さん(北海道置戸高等学校 教諭)

渡部 マナ さん(北海道置戸高等学校 教諭)

米国イリノイ州カーボンデール出身。北海道立札幌西高等学校を卒業後、2013年に北海道大学文学部に入学。4年生のときに米国マサチューセッツ州立大学に1年間留学。文学部卒業後、2018年に北海道大学文学院に入学。大学院では文化多様性論講座・文化人類学研究室に所属し、「日本におけるイスラエル・ユダヤ人の生き方や移動の歴史」に関する研究を行う。在学中に教員採用試験に合格し、高等学校教諭一種免許状(英語)を取得。2020年3月に修了し、4月から北海道釧路北陽高等学校に4年間勤務、1年間の産休を経て、現在、北海道置戸高等学校で英語教員として活躍中。

北大文学院(文化人類学研究室)を選んだ理由

学部時代に交換留学をしたアメリカで、イスラエル国籍を持つユダヤ人の移動について学び、わずかながら日本にもそうした人々が存在することを知りました。ありのままの姿を捉えるエスノグラフィーという手法を通して、彼らの声を聞き、その生活や文化を探りたいと思ったことが、専門家である小田先生の下で学ぶきっかけでした。

文化人類学研究室には、異なるテーマや現場でフィールドワークをしているゼミ仲間もおり、新しい視点を得ながら、文化人類学を学ぶことに、魅力を感じたことも本研究室を選んだ決め手でした。

大学院ではどんな研究をしましたか

「日本におけるイスラエル・ユダヤ人の生き方や移動の歴史」です。そしてそこにある多様性及び、普遍性についても検討しました。ユダヤ人としての文化継承のあり方や、イスラエル人としての国民意識など、アプローチする視点が多岐にわたるため、難しくもありながら、とても興味深いテーマでした。

大学院に行ってよかったですか

学部時代は研究テーマを探すことに必死な場面もありましたが、研究テーマを自らの興味・関心にあわせて、さらに深掘りできる大学院での2年間はとても貴重で、何にも代えがたいものでした。その一方で、大学院で文化人類学研究室以外の授業(宗教学や英米文学、社会学など)も受講したのですが、そうした学びは教員としてもダイレクトに役立っていると感じています。

また大学院生になるとTAになることもでき、学部生の授業のサポートをしながら、自分も授業に参加することができました。毎週楽しみに学部生の教室に通っていたことも思い出です。

在学中、大変だったことは

フィールドワークです。修士課程では、とにかくオリジナリティのある研究をすることが最も大切なことですが、そのためには先行研究を洗いざらいにし、自分にしかできない発見をする必要があります。そのためには時間も労力も使いました。ですが、今振り返ってみると、1番大変でしたが、1番楽しかったと感じます。

修了後から現在までの道のり

もともと両親が高校教諭だったことも影響していますが、小学生の頃から学校の先生になることが夢でした。高校時代がとても楽しく、高校の先生になればずっと高校という世界にいられる!という気持ちで校種を選びました。

英語の先生を目指した理由は、自らの生い立ちや留学の経験から、英語を通じて、自分の当たり前の世界や文化を問い直し、寛容な心で他者とかかわることのできる高校生を育てたいと思ったからです。

在学中の2018年10月に教員採用試験に合格し、2019年3月に高等学校教諭一種免許状(英語)を取得しました。

現在のお仕事の内容

北海道釧路北陽高等学校に4年間勤務、1年間の産休を経て、現在、北海道置戸高等学校で英語教員のほか、生徒指導部副部長、寮務も務めています。

大学院で学んだことは今のお仕事に役に立っていますか

大変役立っています。エスノグラフィーは、現場に自らも身を置きながら、ありのままの人を見る(研究っぽく言うと、観察する)作業です。そしてその人の背景にある価値観や文化を探り、まっさらな心で受け止める必要があります。今は教員として働いていますが、一人一人、家庭環境も価値観も違う生徒とのかかわりの中でもそのことを意識しています。学部・大学院を通じて、そのことに気づき、実践できたことは今の自分を大いに助けてくれています。

また教員は一生学び続けることが仕事でもあります。そうした意識や態度は大学院時代の経験が糧になっていますし、これからもなっていくと感じています。

今後の目標・夢

まだまだ未熟者ですので、自分の指導力・人間力を磨いていかなければと日々思いながら、目の前にいる生徒に全力で向き合っています。将来的には、生徒の心に火をつけられるような存在、さらには北海道の英語教育に少しでも貢献できる存在になることが夢であり目標です。

後輩のみなさんへのメッセージ

社会に出て数年が経った今、自分の興味関心を突き詰める(言い換えると、「没頭する」)ことのできる時間は、本当に貴重でかけがえのないものだったのだなと日々思います。そしてその時間は、将来的にその研究をし続けるか否かにかかわらず、必ず自分自身を大きく成長させてくれます。北海道大学院文学院には、先生方や仲間との熱い議論や楽しい交流のできる環境がそろっています。ぜひ、北海道大学文学院で学びを突き詰めてみてください。

(2025年8月取材)