6月28日〜7月2日の5日間、Hokkaido Summer Institute (HSI) 2021 / 北海道サマーインスティテュート2021 開講科目のひとつ、Cognitive Science, Frontiers in Cultural Psychology 2021(文化心理学の最前線2021)が開催されました。

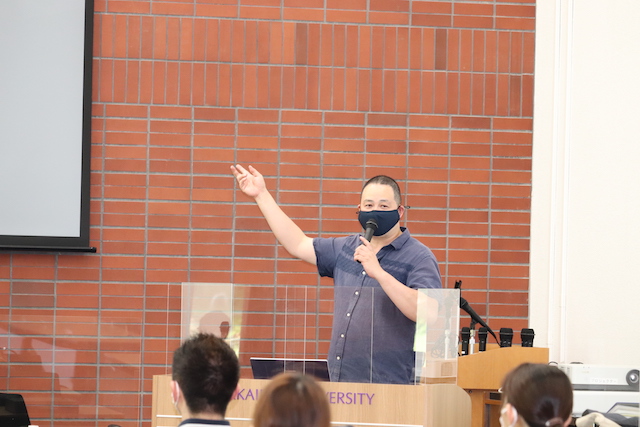

このプログラムは、カナダ・アルバータ大学から増田 貴彦先生と米国・ウィスコンシン大学グリーンベイ校から先崎沙和先生をお招きして、文学研究院行動科学研究室の結城 雅樹先生と協働しておこなう、文化心理学の最前線が学べる集中講義で、今年で6回目の開講になります。

北米文化圏の人びとの行動様式が、日本人やアジア人のそれとどのように異なり、そうした違いの背景には、どのようなこころのメカニズムがはたらいているのか、また、そうした違いを克服し、異文化コミュニケーション技術を磨くにはどのような能力が必要なのかを、数々の事例とディスカッションを交えて、最新の知見を学べる密度の濃い授業です。

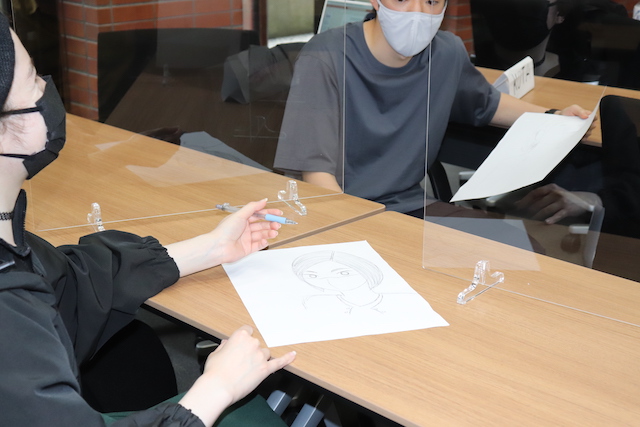

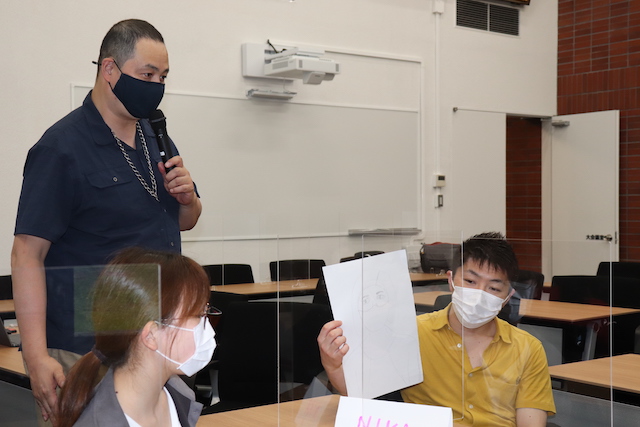

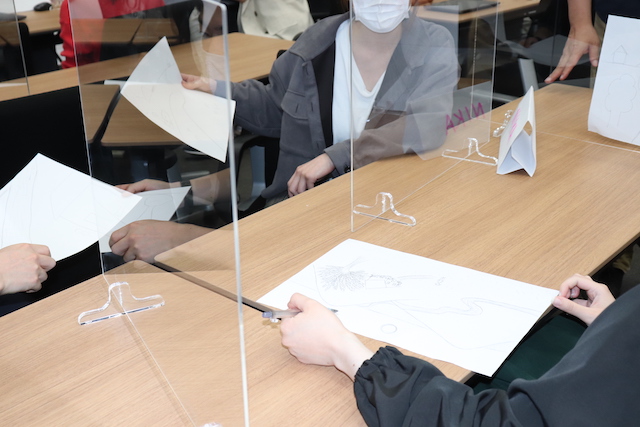

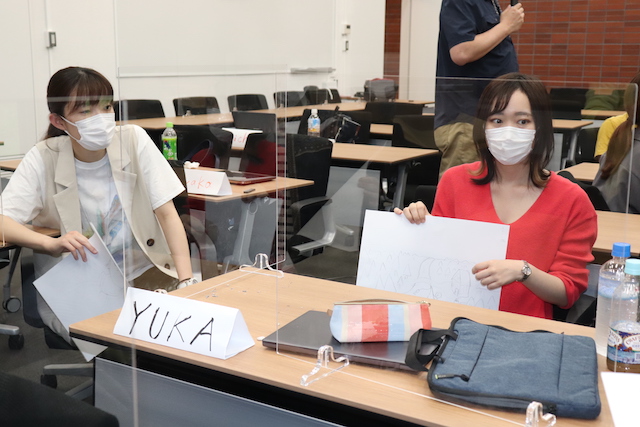

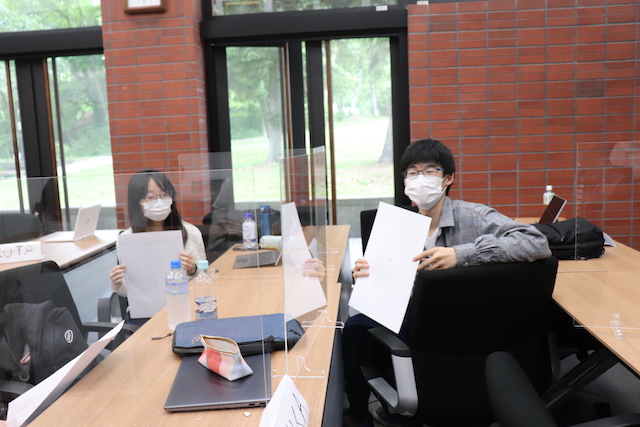

今回の授業は、新型コロナウィルスに対する北海道大学の行動指針がレベル2の下行われたので、十分な感染対策を施した上で実施されました。十分に広い部屋で換気をしながら、学生同士の座席の距離を空け、発話する際はアクリル板越しに行いました。マスクやアクリル板というバリアはあるものの、久々の対面授業という学生も多く、活発なディスカッションが行われていました。

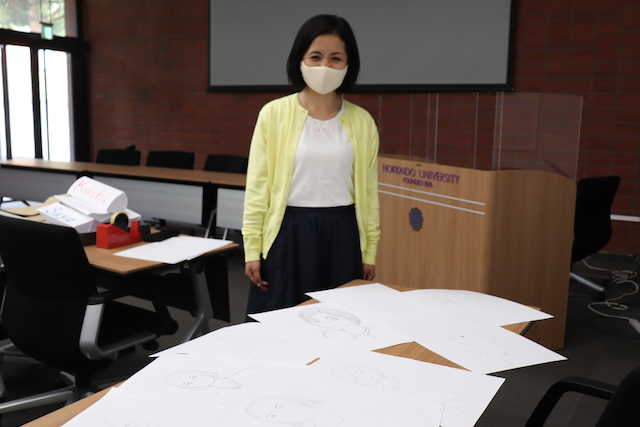

3日目の授業では、人物像と風景を描く演習を行いました。人物像を描く際に、北米人は胸から上を大きく描き、東アジア人は人物全体を描く傾向にあることが実験で示されています。また、風景画を描く際の地平線の位置について、北米人は画用紙の下方に、東アジア人は北米人に比べ上方に描く傾向があるという結果も出ています。これらの違いは、北米人と東アジア人の間にある、物事の個別の要素に注目するか、それとも全体の配置に注目するかという心理の違いを反映しているそうです。国籍や文化的背景の異なる受講生が描いた絵が、この傾向に当てはまるかどうか検証し、ディスカッションを行いました。