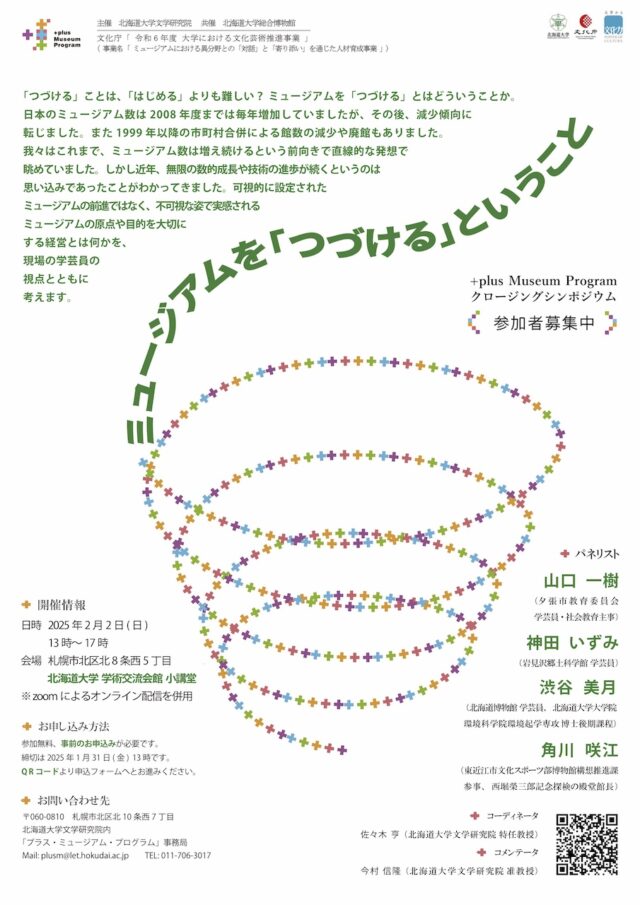

プラス・ミュージアム・プログラム クロージングシンポジウム

ミュージアムを「つづける」ということ

「つづける」ことは、「はじめる」よりも難しい? ミュージアムを「つづける」とはどういうことか。

日本のミュージアム数は、2008年度までは毎年増加していましたが、その後、減少傾向に転じました。また1999年以降の市町村合併による館数の減少や廃館もありました。

我々はこれまで、ミュージアム数は増え続けるという前向きで直線的な発想で眺めていました。しかし近年、無限の数的成長や技術の進歩が続くというのは思い込みであったことがわかってきました。可視的に設定されたミュージアムの前進ではなく、不可視な姿で実感されるミュージアムの原点や目的を大切にする経営とは何かを、現場の学芸員の視点とともに考えます。

日時

2025年2月2日(日) 13:00〜17:00

会場

北海道大学学術交流会館 小講堂

(札幌市北区北8条西5丁目)アクセス

※Zoomを用いたオンライン配信を併用

パネリスト

- 山口 一樹(夕張市教育委員会 学芸員・社会教育主事)

拠点複合施設りすたに勤務。石炭採掘により発展し、100年のうちに盛衰を経験した産炭地・夕張の歴史と育まれた文化に惹かれて大学卒業後に移住。市内に保存されている資料や作品を地域内外の人々と見つめ、その意味や価値を対話により分かち合う活動に取り組む。 - 神田 いずみ(岩見沢郷土科学館 学芸員)

岩見沢市教育委員会郷土科学館所属の学芸員。2022年から現職。合併した三市町村の施設と資料を引き継いだ現在の岩見沢市において、博物館類似施設の管理や地域の自然・歴史資料の整理等を担当。文化財に関する業務にも関わっている。 - 渋谷 美月(北海道博物館 学芸員[博物館教育・展示]、北海道大学大学院環境科学院環境起学専攻 博士後期課程)

大学でデザインを学んだ後、デザイン・クリエイティブセンター神戸企画スタッフ経て、2019年より現職。パンデミックを期に「おうちミュージアム」を企画。全国のミュージアムに呼びかけ、250館以上が参加する取り組みとなった。 - 角川 咲江(東近江市文化スポーツ部博物館構想推進課参事、西堀榮三郎記念探検の殿堂館長)

「東近江市博物館構想(2023年3月)」により、博物館群(既存6施設と(仮称)森の文化博物館)を一つの大きな総合博物館に見立てた運営(ネットワーク化・効率化)を推進するため、同年4月に文化スポーツ部内に博物館構想推進課が新設。参事(課長補佐兼務)として平日は本庁で勤務。

コーディネーター

- 佐々木 亨(北海道大学文学研究院 特任教授)

コメンテーター

- 今村 信隆(北海道大学文学研究院 准教授)

お申込

事前のお申し込みが必要です。以下の申込フォームよりお申し込みください。

申込期限: 2025年1月31日(金)13時

参加費: 無料

※どなたでもご参加いただけます。

お問い合わせ

〒060-0810 札幌市北区北10条西7丁目

北海道大学文学研究院 内

「プラス・ミュージアム・プログラム」事務局

Mail: plusm@let.hokudai.ac.jp

TEL: 011-706-3017

事業実施体制

主催: 北海道大学文学研究院

共催: 北海道大学総合博物館

助成: 文化庁「令和6年度 大学における文化芸術推進事業」

(事業名「ミュージアムにおける異分野との「対話」と「寄り添い」を通じた人材育成事業」)