プロフィール

- 研究内容

日韓中の宗教文化、タイの地域社会開発を中心に研究しています。近現代社会の動向は宗教文化の理解なしでは済まされませんし、宗教文化を理解するためには当該社会の動向を知る必要があります。宗教社会学は面白いですよ。

- 研究分野

- 宗教・文化社会学、タイ地域研究、東アジア宗教研究、ウェルビーイング研究

- キーワード

- 日韓宗教文化交流、カルト問題、宗教の社会貢献、地域開発、社会資本

- 文学研究院 所属部門/分野/研究室

- 人間科学部門/社会学分野/社会学研究室

- 文学院 担当専攻/講座/研究室

- 人間科学専攻/社会学講座/社会学研究室

- 文学部 担当コース/研究室

- 人文科学科/人間科学コース/社会学研究室

- 連絡先

研究室: 300

TEL: 011-706-4195

FAX: 011-706-4195

Email: saku*let.hokudai.ac.jp

(*を半角@に変えて入力ください)研究生を希望される外国人留学生(日本在住者をふくむ)は、「研究生出願要項【外国人留学生】」に従って、定められた期間に応募してください。教員に直接メールを送信しても返信はありません。- 関連リンク

Lab.letters

人生を謳歌する国民性に惹かれ

「微笑みの国」の真実を知る

タイは階層格差や地域格差が大きい国です。地方の村はどこも暮らしが厳しいと書くと、食うや食わずの姿を思い描くかもしれません。タイは世界有数の米輸出国。貧しい農村部でさえ前年の米を食べ尽くすことは少なく、餓えとは無縁な土地なのです。しかし、農産物の価格が安すぎるために、子どもを中学校や高校に通わせるための現金収入が得られません。国際支援NGOによる地域開発や出稼ぎという自助努力がなされています。

私がタイ研究に惹かれる理由は、こうした経済格差や不安定な政情の中でも人生を楽しもうとする彼らの明るい民族性にあります。仏教の輪廻思想の前では今生は一時のもの。功徳を積んで来世につなげる宗教文化がタイ人の日常を支えているのです。

自分のことは自分で考える

実社会を前に思考の柔軟体操

大学とはみなさんが社会に出るための知識、判断力、思考力を養う場です。大学側にはみなさんの成長を見守る教育責任があります。私が長年力を注ぐキャンパス内の「カルト」予防対策もその一環です。大学での学びを妨げない、学生の自立した人間性を養う環境づくりを目指しています。

社会学とは社会の見方を提供する学問です。白黒がつかない社会問題や人間関係を内包する社会とどういう距離感を持って関わっていくのか。答えを出すのはみなさん自身です。異文化を通して自分の社会を考える。海外の地域研究に取り組む先輩たち、日本の学問や文化を学びに来る留学生の姿もぜひ参考にしてください。

(聞き手・構成 佐藤優子)

メッセージ

社会調査士の資格が取れます

新聞・テレビ・インターネットあらゆるメディアにおいて人を説得する際に、調査結果が根拠として引用されます。しかし、その解釈は妥当かどうか。調査の方法、脈絡、社会学的な論理の立て方を知らないと簡単に欺されます。社会の情報を読み解くリテラシーが身に付くところが社会学研究室です。

学部・大学院を問わず、人文・社会科学において大学の学習課目だけで取れる資格は少ないものです。それで専門職に就けるわけではありませんが、専門的知見を身につけたという証明書をもって世に出れば、どこかであなたを助けてくれるかもしれません。

研究活動

略歴

山形東高校卒、北海道大学文学部卒、北海道大学大学院文学研究科博士課程中退、北星学園女子短期大学専任講師、北海道大学文学部専任講師、助教授を経て現職。

主要業績

著書(単著)

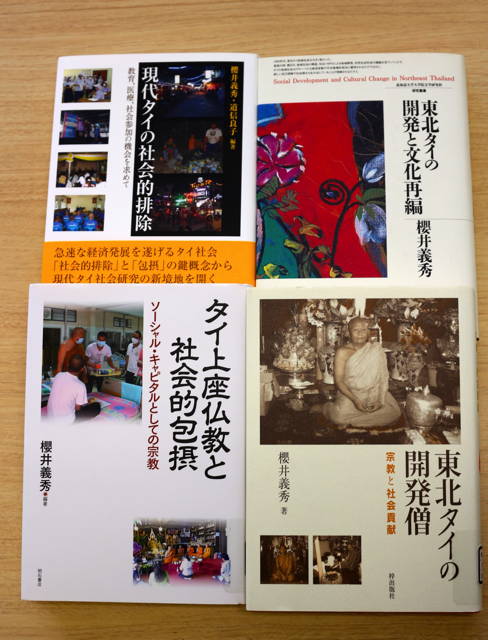

- 1 櫻井義秀,2005,『東北タイの開発と文化再編』北海道大学図書刊行会。

- 2 櫻井義秀,2006,『「カルト」を問い直す』中央公論新社。

- 4 櫻井義秀,2008,『東北タイの開発僧-宗教と社会貢献』梓出版社。

- 5 櫻井義秀,2009,『霊と金-スピリチュアルビジネスの構造』新潮社。

- 8 櫻井義秀,2010,『統一教会—日本宣教の戦略と韓日祝福』北海道大学出版会。

- 9 櫻井義秀,2010,『死者の結婚ー祖先崇拝とシャーマニズム』北海道大学出版会。

- 18 櫻井義秀、2014、『カルト問題と公共性-裁判・メディア・宗教研究はどう論じたか』北海道大学出版会。

- 24 櫻井義秀(著)、2017、『人口減少時代の宗教文化論』北海道大学出版会。

- 28 櫻井義秀(著)、2020、『これからの仏教 葬儀レス社会—人生百年の生老病死』興山舎。

- 31 櫻井義秀(著)、2022、『東アジア宗教のかたち—比較宗教社会学への招待』法蔵館。

- 36 櫻井義秀(著)、2023、『信仰か、マインド・コントロールか—カルト論の構図』法蔵館。

- 37 櫻井義秀(著)、2024、『明解 統一教会問題 宗教に無関心の人も宗教者でも知らなかった事実』 興山舎。

- 38 櫻井義秀(著)、2024、『死者の結婚 慰霊のフォークロア』

- 40 櫻井義秀(著)、2024、『宗教と政治の戦後史 統一教会・日本会議・創価学会の研究』

著書(編著・共著)

- 3 櫻井義秀・三木英編,2007,『よくわかる宗教社会学』ミネルヴァ書房。

- 6 櫻井義秀編、2009,『カルトとスピリチュアリティ 現代日本における「救い」 と「癒し」のゆくえ』ミネルヴァ書房。

- 7 櫻井義秀・稲場圭信編,2009,『社会貢献する宗教』世界思想社。

- 10 櫻井義秀・道信良子共編著,2010,『現代タイにおける社会的排除と包摂』梓出版社。

- 11 Sakurai Yoshihide, 2010, A Study of Healthy Being, (Wada Hiromi and Wai Ling Laiと共編著), 梓出版社。

- 12 李元範・櫻井義秀編、2011、『越境する日韓宗教文化-韓国の日系宗教 日本の韓流キリスト教』北海道大学出版会、A5版全512頁。

- 13 이원범, 사쿠라이요시히데 지음,2011,「한 일 종 교문화 교 류의 최 전선―――일본의 한류와 한국의 일류」 인문사 (和訳 李元範・櫻井義秀編、2011、『韓日宗教文化交流の最前線-日本の韓流と韓国の日流』人文社)。

- 14 三木英・櫻井義秀編、2012、『日本に生きる移民たちの宗教生活−ニューカマーのもたらす宗教多元化』ミネルヴァ書房。

- 15 櫻井義秀・大畑昇編、2012、『大学のカルト対策』北海道大学出版会。

- 16 櫻井義秀・濱田陽編、2012、『アジアの宗教とソーシャル・キャピタル』明石書店。

- 17 櫻井義秀編、2013、『タイ上座仏教と社会的包摂−ソーシャル・キャピタルとしての宗教』明石書店。

- 19 櫻井義秀・飯田俊郎・西浦功編、2014、『アンビシャス社会学』北海道大学出版会。

- 20 櫻井義秀・平藤喜久子(編著)、2015、『よくわかる宗教学』ミネルヴァ書房。

- 21 櫻井義秀・外川 昌彦・矢野 秀武(編著)、2015、『アジアの社会参加仏教』北海道大学出版会。

- 22 櫻井義秀・川又俊則(編著)、2016、『人口減少社会と寺院』法蔵館。

- 23 櫻井義秀(編著)、2017、『現代中国の宗教変動とアジアのキリスト教』北海道大学出版会。

- 25 櫻井義秀(編)、2018、『しあわせの宗教学』法蔵館。

- 26 櫻井義秀(編著)、2019、『宗教とウェルビーイング』北海道大学出版会。

- 27 櫻井義秀(編著)、2020、『アジアの公共宗教』北海道大学出版会。

- 29 櫻井義秀(編著)、2020、『中国・台湾・香港の現代宗教』明石書店。

- 30 櫻井義秀・平藤喜久子(編著)、2022、『現代社会を宗教文化で読み解く』ミネルヴァ書房。

- 32 櫻井義秀(編著)、2022、『ウェルビーイングの社会学』北海道大学出版会。

- 33 島薗 進・釈 徹宗・若松 英輔・櫻井 義秀・川島 堅二・小原 克博(著)、2023、『徹底討論! 問われる宗教と“カルト”』 NHK出版。

- 34 櫻井義秀・上田絵理・木村純一・佐藤直弘・柿﨑真実子(著)、2023、『大学のハラスメント相談室』北海道大学出版会。

- 35 櫻井義秀・猪瀬優理(編)、2023、『創価学会』法藏館。

- 39 島薗進・田中優子・岡田行弘・八木久美子・駒村圭吾・櫻井義秀・釈徹宗・小原克博・原敬子 ・若松英輔・井上まどか・平藤喜久子・金塚彩乃、2024、『宗教・カルト・法 旧統一教会問題と日本社会』高文研。

- 41 櫻井義秀・清水香基(編著)、2025、『東アジアのアクティブ・エイジング サードエイジを生きる』北海道大学出版会。

- 42 櫻井義秀・横山聖美(編)、2025『ウェルダイング(死への旅路)の臨床社会学 生老病死と宗教』法藏館。

所属学会

- 日本社会学会

- 日本宗教学会

- 「宗教と社会学会」

- 日本タイ学会

- 北海道社会学会

- American Academy of Religion

- International Society for the Sociology of Religion

- International Cultic Studies Association

教育活動

授業担当(文学部)

- 社会システム科学概論

- 社会変動論

- 社会学演習

- 社会学特殊演習

授業担当(文学院)

- 社会学特殊講義

- 社会学理論特別演習

- 社会集団論特別演習

授業担当(全学教育)

- 社会の認識

おすすめの本

- 葛西賢太『現代瞑想論』春秋社。

瞑想というと、座禅やヨーガの瞑想、スピリチュアルな瞑想体験を思い浮かべる人も多いと思うが、私たちの日常生活のなかでも一生懸命に何か に取り組んでいる時に、特別な時間感覚や透明な意識状態になることがある。本書は瞑想を宗教から解き放ち、日常生活の中における非日常体験と して心理学的に考察するものである。平易な文章の行間に著者自身の瞑想体験に基づく落ち着きや時間の流れが感じられる。