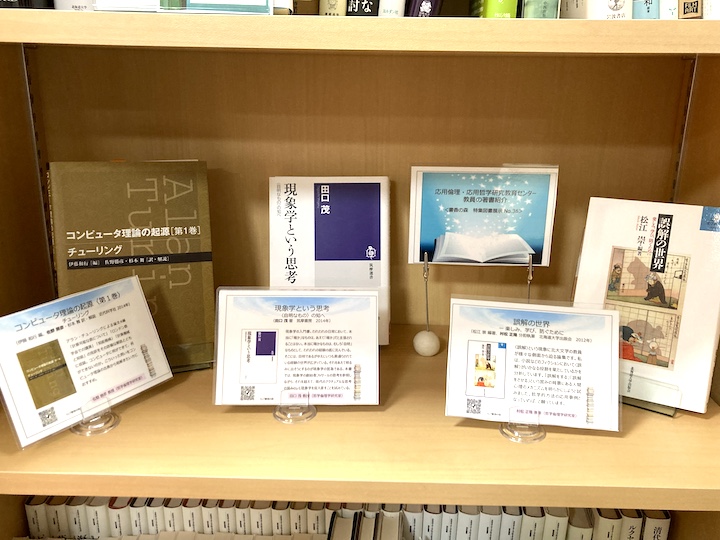

書香の森・特集図書展示の更新を行いました。

今回は文学研究院の応用倫理・応用哲学研究教育センターの運営に関わる教員の著書を紹介します。

- 展示期間: 2025年4月21日(月)〜2025年7月25日(金)

展示図書リスト

コンピュータ理論の起源〈第1巻〉 チューリング

(伊藤 和行 編、佐野 勝彦・杉本 舞 訳・解説 近代科学社 2014年)

〈教員コメント〉

アラン・チューリングによる論文4編「計算可能な数について」「ロンドン数学会での講演」「知能機械」「計算機械と知能」の完訳をその詳細な解説とともに収録。コンピュータに何ができて、何ができないのか。こういった問いをコンピュータ理論の古典から紐解きたい方におすすめ。

→Web書香の森

→佐野 勝彦 教授(哲学倫理学研究室)

現象学という思考 〈自明なもの〉の知へ

(田口 茂 著 筑摩書房 2014年)

〈教員コメント〉

現象学の入門書。われわれの日常において、本当に「確か」なものは、あえて「確か」だと主張されることはない。本当に確かなものは、むしろ「自明」なものとして、われわれの経験の底に沈んでいる。そこには、自明であるがゆえにいつも素通りされている経験の世界が広がっている。それをあえて明るみに出そうとするのが現象学の営為である。本書では、現象学の創始者フッサールの思考を参照しながら、それを超えて、現代のアクチュアルな思考の営みとして現象学を捉え直すことを試みている。

→Web書香の森

→田口 茂 教授(哲学倫理学研究室)

誤解の世界 楽しみ、学び、防ぐために

(松江 崇 編著、村松 正隆 分担執筆 北海道大学出版会 2012年)

〈教員コメント〉

〈誤解〉という現象に北大文学の教員が様々な側面から迫る論集です。私は、小説などのフィクションにおいて〈誤解〉がいかなる役割を果たしているかを分析しています。「誤解をする」「誤解をさせる」という営みの背景にある人間心理のメカニズムを明らかにしようと試みました。哲学的方法の応用事例となっていれば、と願っています。

→Web書香の森

→村松 正隆 教授(哲学倫理学研究室)

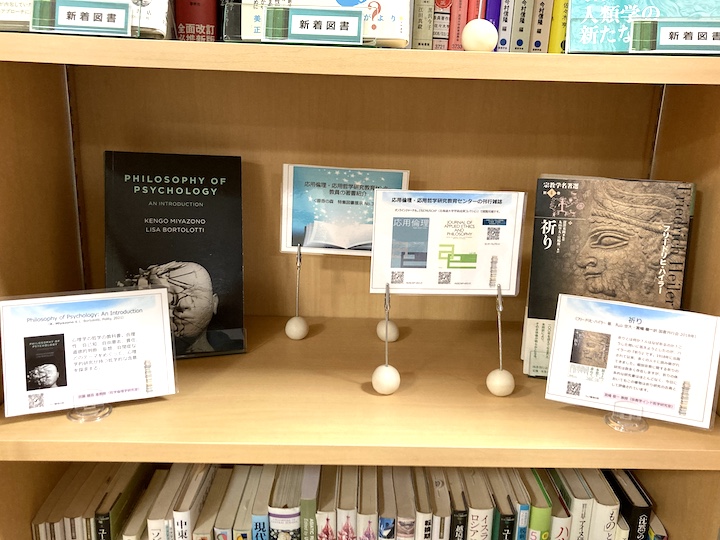

Philosophy of Psychology: An Introduction

(K. Miyazono & L. Bortolotti, Polity, 2021)

〈教員コメント〉

心理学の哲学の教科書。合理性、自己知、自由意志、責任、道徳的判断、妄想、自閉症などのテーマをめぐって、心理学的研究が持つ哲学的な含意を探求する。

→Web書香の森

→宮園 健吾 准教授(哲学倫理学研究室)

祈り

(フリードリヒ・ハイラー 著、丸山 空大・宮嶋 俊一 訳 国書刊行会 2018年)

〈教員コメント〉

祈りとは何か?人はなぜ祈るのか?こうした問いに答えようとしたのが、ハイラーの『祈り』です。1918年に出版されて以来、多くの人々に読み継がれてきました。個別宗教に関する祈りの研究は数多く存在しますが、祈りの体系的な研究書はほとんどなく、今日においてもこの書物は祈り研究の古典として評価されています。

→Web書香の森

→宮嶋 俊一 教授(宗教学インド哲学研究室)

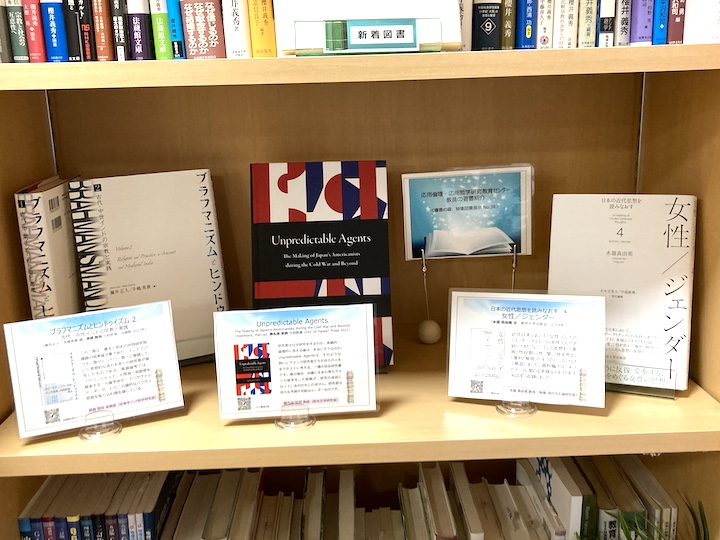

ブラフマニズムとヒンドゥイズム 2 古代・中世インドの宗教と実践

(藤井正人・手嶋英貴 編、眞鍋 智裕 分担執筆 法藏館 2022年)

〈教員コメント〉

この二冊は、書名と同名の共同研究班課題の成果論文集であり、インドでバラモン教がヒンドゥー教へと展開していく思想的な流れを多くの研究者が描写したものである。眞鍋論考では、「ウパニシャッド」の梵我一如思想を継承する一元論学派が、『バガヴァッド・ギーター』の二元論的なバクティ思想を取り込む様を論じている。

→法藏館の紹介ページ

1 古代・中世インドの社会と思想

2 古代・中世インドの宗教と実践

→眞鍋 智裕 准教授(宗教学インド哲学研究室)

Unpredictable Agents: The Making of Japan‘s Americanists during the Cold War and Beyond

(Yoshihara, Mari ed. 瀬名波 栄潤 分担執筆 Univ. of Hawai’i Press 2021)

〈教員コメント〉

研究者はなぜ研究をするのか。客観的・論理的に見える論は、本当にそうなのか。Unpredictable Agentsは、そのような問いにアメリカ研究者たちが自らの人生をテキストに考える、一種の自伝研究書です。僕の場合、沖縄に生まれ育ちアメリカ留学をした経験が、研究の成因になっているのかもしれません。研究者は自らも予測不可能なルーターなのです。

→Web書香の森

→瀬名波 栄潤 教授(欧米文学研究室)

日本の近代思想を読みなおす 4 女性/ジェンダー

(水溜 真由美 著 東京大学出版会 2024年)

〈教員コメント〉

近代日本において「女性」としてのジェンダー・アイデンティを持つ人々が紡いできたフェミニズムの思想を、「家族と性役割」「性、愛」「性を売る」「権利と解放」の4つのテーマに分けて解説しました。資料編では、4つのテーマに関わる多様なテキストを3、4点ずつ収録しました。

→Web書香の森

→水溜 真由美 教授(映像・現代文化論研究室)

応用倫理・応用哲学研究教育センターの刊行雑誌

- 応用倫理(HUSCAPへのリンク)

- Journal of Applied Ethics and Philosophy(HUSCAPへのリンク)