プロフィール

- 研究内容

E・フッサールの現象学、「意識」をめぐる科学者との共同研究、西田幾多郎・田辺元の哲学。主に自我・自己論、間主観性論、明証(evidence)論に取り組んできたが、近年は神経科学・数学・ロボティクス・情報科学の研究者と共同で「意識」の学際的研究に取り組んでいる。

- 研究分野

- 西洋近現代哲学(特に現象学)、意識の学際的研究、日本哲学

- キーワード

- 現象学、フッサール、神経科学、意識、自我、自己、他者、間主観性、近代日本哲学

- 文学研究院 所属部門/分野/研究室

- 人文学部門/哲学宗教学分野/哲学倫理学研究室

- 文学院 担当専攻/講座/研究室

- 人文学専攻/哲学宗教学講座/哲学倫理学研究室

- 文学部 担当コース/研究室

- 人文科学科/哲学・文化学コース/哲学倫理学研究室

- 連絡先

研究室: 605

Email: tag*let.hokudai.ac.jp

(*を半角@に変えて入力ください)研究生を希望される外国人留学生(日本在住者をふくむ)は、「研究生出願要項【外国人留学生】」に従って、定められた期間に応募してください。教員に直接メールを送信しても返信はありません。- 関連リンク

Lab.letters

「経験」を現象学的に問い直す

哲学と科学の対話を目指して

私は長年「現象学」と呼ばれる哲学的思考を研究してきました。それは、「自明(あたりまえ)」ゆえに普通気づかれない経験の構造を分析し、それに言葉を与えてゆこうとする学問です。近年、幾つかの幸運な出会いに導かれ、科学者との共同研究が次第に研究の中心を占めるようになってきました。私自身は、長い間特に科学と関係のないところで仕事をしてきたので、自分の仕事が科学者にとって意味があるのかどうか最初は半信半疑でしたが、彼らが求めているのはむしろ彼ら自身がもたない知識であり、その違いにこそ意味があることがわかってきました。それぞれが違う知識や能力をもつからこそ、一緒に働くとき、一人では決してなしえなかったような新しい次元の仕事が可能になるのです。共同研究をしていると、あたかも自分の脳の他に、もう一つ(ないし二つ、三つ…)の脳を外部にもつかのように感じるときがあります。そういう瞬間は大変スリリングです。

「意識」「自己」「自由」とは何か?

異分野融合が新しい知を産み出す

神経科学、情報科学、AI(機械学習)やロボティクスの研究は近年大きな進展を遂げ、その中で「意識」「自己」「自由意志」「価値認識」「規範性」といった哲学的テーマが議論されるようになってきています。哲学者も、科学者たちがぶつかっている問題に対して、哲学者として何が言えるのかを問われています。そこで問題に取り組むための考え方やその背後にある前提に関して、哲学者が言えることはたくさんあるように思います。私はたまたま人との出会いに導かれてこのような研究に携わるようになりましたが、もっと多くの哲学研究者が、科学者との共同研究に加わるようになったら面白いと思っています。ノーベル化学賞を受賞した田中耕一氏は、「異分野融合の場を生かせば、凡才や素人でもイノベーションや独創を生み出すことができる」と言っていますが、至言だと思います。

メッセージ

現代においては、日常生活を営むためだけでも、多岐に渡る複雑な知識や判断能力が必要とされます。しかし、このような頭を抱えたくなるような複雑さの根底に、ある比較的単純なもの、私たちを規定している何らかの「考え方」が潜んでいるとしたらどうでしょうか。哲学は、現代ではほとんど見えないほどに覆われている「単純なもの」、知らずに前提している「ものの見方」を、あらためて見るための手助けをしてくれます。哲学の言説は、一見奇妙にも見えますが、そうであるからこそ、自明性に安住するわれわれの思考を揺り動かし、気づかなかった先入見を露わにしてくれる装置にもなりえます。

私の研究室では、われわれ自身の生きている現実と密接に関わらせつつ、哲学的テキストを緻密に読解し、自らの問いの切れ味を鋭くしていく方法を一緒に鍛えていきたいと思います。その際とりわけ「現象学」的な見方を重視しています。現象学、ドイツ哲学、日本哲学や、神経科学・AI・認知科学などとの交差領域・学際的共同研究に関心をもつ学生諸君、また、海外留学に興味を持つ学生諸君を歓迎します。哲学的テキストを読むことも、異分野や異文化に触れることも、気づかずに自分を縛っている思考の枠組みを突破する手がかりになりえます。

自分がやっていることの意味は、自分とは(色々なレベルで)異なる人々との対話の中ではじめて見えてきます。たとえば異分野の研究者に対して、どう言ったら伝わるだろうか、この問題にはどう対処できるだろうか、と考えていくうちに、哲学も変貌を余儀なくされていきます。それは、哲学の内容がより多くの人に伝わる普遍的なものになっていくということだと理解しています。

研究活動

略歴

1967年東京生まれ、早稲田大学第一文学部卒業、同大学院文学研究科修士課程修了、同研究科博士後期課程、早稲田大学第二文学部助手を経て渡独、ヴッパータール大学哲学科博士課程修了(Dr.phil.)。山形大学地域教育文化学部准教授、北海道大学大学院文学研究科准教授を経て、現職。

主要業績

- Tsuchiya N., Taguchi S., Saigo H. (2016). Using category theory to assess the relationship between consciousness and integrated information theory. Neuroscience Research 107, 1-7.

- Taguchi S. (2015). Non-being Self as Mediator in Tanabe Hajime’s Philosophy. Taiwan Journal of East Asian Studies 12(1), 25-40.

- Taguchi S. (2013). Reduction to Evidence as a Liberation of Thinking: Husserl’s Idea of Phenomenology and the Origin of Phenomenological Reduction. Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy 1(1), 1-11.

- Walton R., Taguchi S., Rubio R. (2017)(共編著)Perception, Affectivity, and Volition in Husserl’s Phenomenology (Phaenomenologica 222). Dordrecht: Springer.

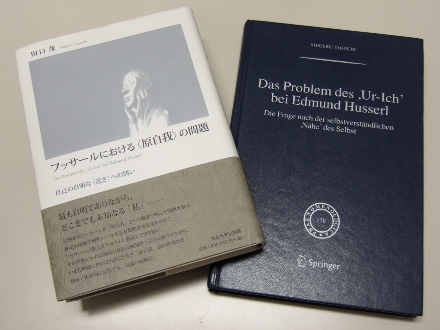

- Taguchi S. (2006)(単著)Das Problem des ‚Ur-Ich’ bei Edmund Husserl. Die Frage nach der selbstverständlichen ‚Nähe’ des Selbst (Phaenomenologica 178). Dordrecht: Springer.

- 吉田正俊,田口茂 (2018) 「自由エネルギー原理と視覚的意識」,『日本神経回路学会誌』25 (3), 53-70.

- 西郷 甲矢人、田口 茂(共著)『〈現実〉とは何か──数学・哲学から始まる世界像の転換』(筑摩書房 2019)

- 田口茂(単著)『現象学という思考──〈自明なもの〉の知へ』(筑摩書房 2014)

- 田口茂(単著)『フッサールにおける〈原自我〉の問題──自己の自明な〈近さ〉への問い』(法政大学出版局 2010)

所属学会

- 日本哲学会

- 日本現象学会

- 西田哲学会

- 応用哲学会

- 日本ホワイトヘッド・プロセス学会

- 北海道哲学会 他

教育活動

授業担当(文学部)

- 哲学概論

- 倫理学演習

授業担当(文学院)

- 複合環境文化論

- 哲学特殊講義

- 近現代哲学特別演習

授業担当(全学教育)

- 思索と言語

- ドイツ語演習

おすすめの本

- ウンベルト・マトゥラーナ&フランシスコ・バレーラ『知恵の樹──生きている世界はどのようにして生まれるのか』(ちくま学芸文庫)

自分と世界を見る新しい眼を開いてくれる書物。まさしく「知の冒険」という呼び名がふさわしい。哲学と科学が不可分の仕方で結合している稀有な思考の書。