プロフィール

- 研究内容

主に江戸時代の歴史資料を用いて、野生動物の過去の生態や分布を復元し、人との関わりを解明する研究に取り組んでいます。上野動物園を中心とする過去の動物園の記録から、近代日本の動物園における動物管理の歴史についても研究しています。

- 研究分野

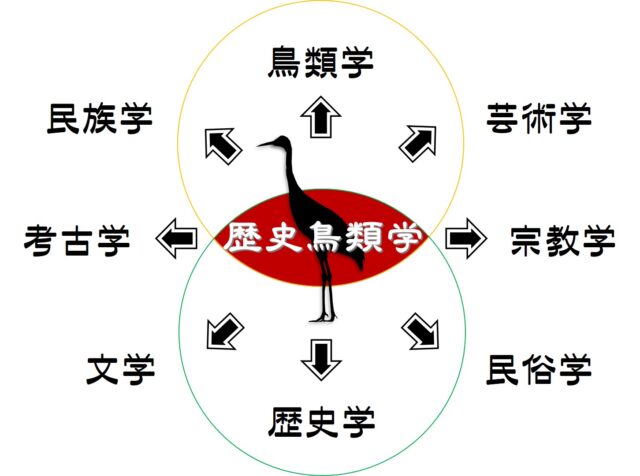

- 動物に関する歴史と文化、歴史鳥類学、博物館学

- キーワード

- 野生動物、歴史、博物誌、動物園、ツル

- 文学研究院 所属部門/分野/研究室

- 人文学部門/文化多様性論分野/博物館学研究室

- 文学院 担当専攻/講座/研究室

- 人文学専攻/文化多様性論講座/博物館学研究室

- 文学部 担当コース/研究室

- 人文科学科/哲学・文化学コース/博物館学研究室

- 連絡先

研究室: 602

TEL: 011-706-4036

FAX: 011-706-4036

Email: a.hisai*let.hokudai.ac.jp

(*を半角@に変えて入力ください)研究生を希望される外国人留学生(日本在住者をふくむ)は、「研究生出願要項【外国人留学生】」に従って、定められた期間に応募してください。教員に直接メールを送信しても返信はありません。- 関連リンク

Lab.letters

古文書が語りかける

ツルと人の共生の未来

江戸時代の鷹狩では「鶴」が重要な獲物であったという古文書の一文を見つけたとき、果たしてその「鶴」は主に北海道に生息するタンチョウなのか、もっと小柄なナベヅルだったのか。その特定を含め、文献に登場する動物そのものに焦点を当てて人との関わりを探る研究は、とても新規性の高い研究分野です。先行研究が少ない分、新たな記述を発掘する喜びがあり、文献調査にもいっそう身が入ります。

近年は道東に限らず、石狩低地帯でもタンチョウが目撃されるようになり、2020年には約100年以上ぶりに北海道長沼町や苫小牧市での繁殖が確認されました。地域の方々と一緒に現代らしい共生のあり方を考える時間もまた、大きなやりがいになっています。

優美にして凶猛な「湿原の神」

観察で鮮明になる文献の真実

アイヌ語でサロルンカムイとも呼ばれるタンチョウは、優美で高貴なイメージがある一方で、アイヌの人々は「凶猛危険」な存在として畏れていたという記録もあります。私が初めて野生のタンチョウに対峙したとき、一瞬身の危険すら感じたその迫力にアイヌの人々がそう描写したくなる心情を、身をもって実感することができました。ツルを自分の眼で観察することで、文献が伝えようとした真実がより鮮明に浮かび上がってくる。貴重な学びとなりました。野生動物の宝庫、北海道には、タンチョウ以外にもヒグマやエゾシカ、オジロワシなどの魅力的な研究対象が潜んでいます。地域社会に根を下ろした野生動物研究の新しい扉を開いていきましょう!

(聞き手・構成 佐藤優子)

メッセージ

歴史資料をひも解いて、野生動物に関する歴史や文化を調べてみませんか?

野生動物に関する歴史や文化を、“動物と人との関わりの歴史”と“動物の過去の分布や生態”の二つの側面から研究しています。私自身の研究を例に挙げると、江戸時代の人々のツルの狩猟方法や食べ方、あるいはツルによる農業被害の実態などは人との関わりの側面です。他方、野生動物に関する歴史を解明するためには、必ずしも人との関わりを介さない動物自身の過去の実態の側面も重要です。江戸時代の日本列島のどこにどの種のツルが生息していたか、どのような渡りをしていたかなど、動物の過去の分布や生態を歴史資料から探っています。

野生動物に関する歴史や文化を多角的に研究するためには、様々な調査に取り組みます。古文書や実物資料の調査のために全国各地を巡ったり、動物の過去の分布を再現するためにGISを活用したり、最近では、古文書の情報を検証するために鳥類の解剖を行ったりもしています。また、野生動物の記録を正しく解釈するためには、まずは現生の野生動物の生態を理解し、実際の保護管理の現場を知ることも必要不可欠と考えています。そのため、自分の目で野生動物を観察する経験を重要視するとともに、現代の野生動物と人の関わりの現場との連携も大切にしています。

北海道は野生動物の宝庫です。もちろん北海道外、あるいは日本国外の野生動物でもかまいません。歴史や文化の視点から研究対象となっている動物はまだまだ少ないので、哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、魚類などのあらゆる野生動物が研究テーマとなり得ます。好きな動物や興味のある動物についての歴史や文化を一緒に研究してみませんか?

研究活動

略歴

1986年札幌市生まれ。北海道大麻高等学校卒業、酪農学園大学生命環境学科で野生動物管理学を学び、北海道大学大学院文学研究科修士課程および博士後期課程修了。公益財団法人日本生態系協会専門研究員、NPO法人EnVision環境保全事務所研究員、日本学術振興会特別研究員PDを経て、2020年4月から現職。

主要業績

著書

- 「鷹狩をめぐる江戸時代のツルの「保護」と人との関わり」、福田千鶴・武井弘一(編)『鷹狩の日本史』(勉誠出版)、第5章、2021年

- 「文献史料から鳥類の歴史を調べる」、黒沢令子・江田真毅(編著)『時間軸で探る日本の鳥

復元生態学の礎』(築地書館)、第5章、2021年 - 「古文書の「丹頂」からタンチョウを探る:「歴史鳥類学」から解明する江戸時代のツルの歴史」、上田恵介編『遺伝子から解き明かす「鳥」の不思議な世界』(一色出版)、pp.213-234、2019年

論文等

- 「時空を超えて広がるアイヌの世界 第2回シマフクロウのカムイが守ったもの」『グリーン・パワー』2020.2:21、2020年

- 「江戸時代におけるツルとコウノトリの識別の実態:博物誌史料による検証」『山階鳥類学雑誌』50(2):89-123、2019年

- 「江戸時代におけるツルの狩猟―ツルの捕獲に関する諸制度と鉄砲・わなによる捕獲―」『野生生物と社会』4(1):1–21、2016年

- 「江戸時代の文献史料に記載されるツル類の同定―マナヅル・ナベヅルに係る名称の再考察―」『北海道大学大学院文学研究科研究論集』14:55–80、2014年

- 「近代日本におけるタンチョウの狩猟―日本および朝鮮半島の事例を中心に―」『野生生物と社会』1(1):7–20、2013年

- 「江戸時代の文献史料に記載されるツル類の同定―タンチョウに係る名称の再考察―」『山階鳥類学雑誌』45(1):9–38、2013年

- 「アイヌとタンチョウ」『faura』(42):68–69、2013年

- 「贈答品としてのタンチョウの利用―近代日本における事例を中心に―」『BIOSTORY』18:82–92、2012年

- 「タンチョウと人との関係史―北海道における事例を中心に―」『酪農学園大学生物多様性保全研究室紀要』1,2009年

所属学会

- 日本鳥学会

- 「野生生物と社会」学会

- 生き物文化誌学会

- 北海道民族学会

- 北海道・東北史研究会

- 全日本博物館学会

教育活動

授業担当(文学部)

- 博物館概論

- 博物館資料論

- 博物館情報・メディア論

- 博物館実習

- ミュージアム・スタディーズ概論

- ミュージアム・スタディーズ演習

授業担当(文学院)

- 博物館・文化財研究特殊講義

- 博物館・文化財研究特別演習

授業担当(全学教育)

- 歴史の視座

- 科学・技術の世界