プロフィール

- 研究内容

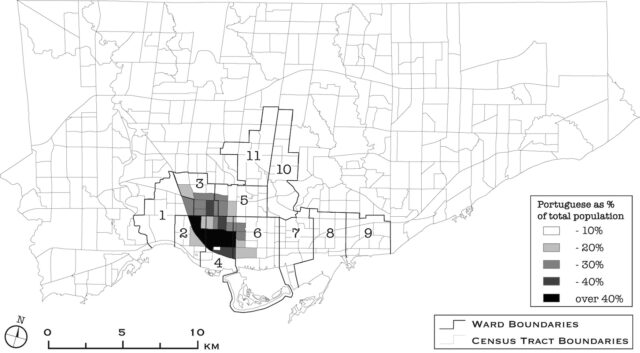

日本と北アメリカをフィールドに、空間・場所と社会・政治の諸関係について、「個人(身体)—ローカル—リージョナル—ナショナル—グローバル」といった多層スケールの相互連関に焦点を当てた研究を行なっています。これまでの主な研究テーマは、1) 国境を越えたヒトの移動、2) ホスト国で形成される移民エスニック空間、及び3) ジェントリフィケーションと都市政策の影響に関する、一連の社会的・政治的な空間力学の解明です。現在は、こうした既存のテーマに加え、観光、モビリティ、国内の移住現象、住宅(housing)/自宅(home)、国土政策、災害、物質文化に関する研究課題にも取り組んでいます。

- 研究分野

- 社会・文化地理学、都市研究、島嶼研究、北米地域研究

- キーワード

- 移住・移民、エスニシティ、ジェントリフィケーション、場所アイデンティティ、都市・地域政策

- 文学研究院 所属部門/分野/研究室

- 人間科学部門/地域科学分野/地域科学研究室

- 文学院 担当専攻/講座/研究室

- 人間科学専攻/地域科学講座/地域科学研究室

- 文学部 担当コース/研究室

- 人文科学科/人間科学コース/地域科学研究室

- 連絡先

Email: takahashi.koki*let.hokudai.ac.jp

(*を半角@に変えて入力ください)研究生を希望される外国人留学生(日本在住者をふくむ)は、「研究生出願要項【外国人留学生】」に従って、定められた期間に応募してください。教員に直接メールを送信しても返信はありません。- 関連リンク

Lab.letters

移動と社会関係から

まちの輪郭を浮き彫りに

人々の移動と社会関係は、まちの営みを紡ぎ出す重要な構成要素です。私はこれまで、特に国内外における移民・移住者のコミュニティと彼・彼女らを取り巻く社会関係に注目してきました。例えば、カナダや日本で暮らす移民・移住者は、現地で生まれ育った人々と化学変化を起こし、受入社会をアップデートさせながら、独自のコミュニティをつくり上げていきます。背景の異なる多様な主体が相互作用し、それを活力としながら、まち・地域が発展していくのが理想ですが、実際、その過程では、差別・排除・軋轢などといった残念な現実が認められることもあります。私の研究では、こうした内容を含む社会地理学的な研究課題について、国勢調査などを用いた定量的なデータ分析をとり入れながら、主にフィールドワークに基づく定性的な分析によってアプローチしています。地域のメインストリームからこぼれ落ちる声を掬い上げ、目を向けられてこなかった課題を浮かび上がらせることを試みています。これにより、まちのリアルな輪郭を浮き彫りにし、包摂的でより良いまちづくりへの貢献を目指しています。

まちの深部をみる目を育み、

対人面でも豊かに成長

この研究の面白さは、研究室とフィールドを繰り返し行き来し、現地でいろいろな立場の人たちから話を聞いていくうちに、それぞれのまちや地域が持つ「懐」のような一つの深部に突き当たる経験ができるところです。そうした経験を積んでいくと、皆さんが見知らぬまちを歩いたときにもまた、観光パンフレットではわからない新たなまちなみが立ち上ってきます。インタビュー時には、それぞれが異なる立場や考えを持つ人たちと同時に接する機会もあります。実践を通じて「多様なものの見方」を習得できる点も、大きな魅力です。本州とは異なる背景や歴史を持ち、社会地理学的に取り組みがいがあるここ北海道で、皆さんにも、オリジナルな視点でまちを読み解く面白さを共有していきたいです。

(聞き手・構成 佐藤優子)

メッセージ

既存の枠組みに捉われない、挑戦的で意欲的な大学生・大学院生を歓迎します。北海道大学で社会地理学を共に学び、ここから社会地理学を更新していきましょう。

移民街はなぜ都市の特定の地区で形成され、その後、大きな変容を経験していくのか。地元のまちなみを一新しようとする、あの再開発事業は本当に必要で適切な取り組みなのか。健康な大人にとって快適な空間は、子ども、高齢者、障がい者等にとっては、どのような空間なのだろうか。自宅という場所は、私たちをいかに解放し、いかに抑圧しているのだろうか。これら全てが社会地理学の研究上の問いとなり、本ゼミの学生・院生の研究テーマとなり得ます。

社会地理学は、空間・場所・地域といった地理的な概念に焦点を当て、我々の社会で生起し、可視化または不可視化された問題にアプローチします。空間や地域を巡る社会的な問題を解きほぐすためには、その問題が生じている身近なスケール(例えば、ローカル・スケール)のみならず、ナショナル・スケールでの政策変更、グローバル・スケールでの政治・経済情勢の変化など、多層的・重層的な地理的スケールでの分析が不可欠です。

広い視野を持ちながら、フィールドワークにより身体を通じて、あなたが捉えた空間と社会が交差する景観を、そして、あなたが着想したアイデアを、文字と地図によって表現し、「地域」を読み解いてみませんか。

研究活動

略歴

日本学術振興会・特別研究員(DC1)、香川大学専任講師、同准教授、日本学術振興会・海外特別研究員、ヴィクトリア大学客員研究員を経て、現職。博士(理学)。

主要業績

- 髙橋昂輝 2025. 『多文化都市トロントにおける移民街の揺動 ージェントリフィケーション・私的政府BIA・ローカル政治ー 』明石書店.

- Takahashi, K. 2023. The aging of international migrants and strategic transnational practice in later life: exploring Portuguese seniors in Toronto, Canada. Canadian Geographies / Géographies canadiennes 67 (2): 272-287.

- Takahashi, K. 2022. Electoral politics, gentrification, and strategic use of contested place identities in Toronto’s Portuguese neighbourhood. Environment and Planning C: Politics and Space 40 (6): 1307-1325.

- Jung, M. A., Hanaki, H., Takahashi, K, and Suyama, S. 2022. Population Flow from/to the Islands. In Hiraoka, A., Suyama, S., Miyaushi, H. and Sukeshige, T. eds. Insularity and Geographic Diversity of the Peripheral Japanese Islands. pp. 69-109. Springer.

- 髙橋昂輝 2021. 災害・パンデミックと架橋島における「移動/観光」—現代周防大島の脆弱性と可能性—.地理66(8):92-100.

- 矢ケ﨑典隆・髙橋昂輝 2018. シカゴの移民博物館—移民と移民街の記憶—.矢ケ﨑典隆編『移民社会アメリカの記憶と継承—移民博物館で読み解く世界の博物館アメリカ—』学文社.

- 高橋昂輝 2018.奄美大島におけるIターン者の選別・受入を通じた集落の維持—瀬戸内町嘉鉄にみる「限界集落論」の反証—.E-journal GEO 13(1):50-67.

- Takahashi, K. 2017. Toronto’s Little Portugal: gentrification and social relations among local entrepreneurs. Urban Geography 38(4): 578-605.

- 高橋昂輝 2016.北米都市の業務改善自治地区BID—トロントにみるローカルガバナンスとエスニックブランディング—.地理空間9(1):1-22.

- Takahashi, K. 2015. Little Portugal and the Changing Spatial Structure of the Portuguese Community in Toronto. Geographical Review of Japan Series B 88(1): 1-22.

- 高橋昂輝 2013.エスニック・タウンの空間的・社会経済的構造の多様性—トロントのイタリア系・ポルトガル系を事例に—.新地理61(3):1-18.

- 須山 聡・髙橋昂輝 2013.鶏飯誕生.地域学研究26:53-72.

所属学会

- 日本地理学会

- 人文地理学会

- 地理空間学会

- 北海道地理学会

- American Association of Geographers

- Canadian Association of Geographers

- Royal Geographical Society

教育活動

授業担当(文学部)

- 人文地理学

- 地域科学演習

- 野外調査法実習

- 地域科学研究法

- 地域科学特殊演習

- 外国地誌

- 地域科学概論

授業担当(文学院)

- 地域科学特殊講義

- 地誌学特別演習

授業担当(全学教育)

- 英語演習:都市研究

おすすめの本

- 「トポフィリア—人間と環境—」イーフー・トゥアン 著、小野有吾・阿部一 訳.筑摩書房.

1970年代に生まれた人間主義地理学の古典であり、人間と環境との結びつきについて、人間の情緒や場所への愛着に注目して読み解いた、示唆に富む良書です。