プロフィール

- 研究内容

日本近現代史を専門として、大正から昭和戦前期における皇室と視覚メディアの関係を主な題材として研究してきました。アジア太平洋戦争期中のプロパガンダメディアである国策紙芝居に関する研究も行っています。また、3つの平和博物館に勤務した経験から、それぞれの館における活動を公開してきています。

- 研究分野

- 日本近現代史、博物館学

- キーワード

- 天皇・皇室、写真、撮影規定、平和博物館、国策紙芝居

- 文学研究院 所属部門/分野/研究室

- 人文学部門/文化多様性論分野/博物館学研究室

- 文学院 担当専攻/講座/研究室

- 人文学専攻/文化多様性論講座/博物館学研究室

- 文学部 担当コース/研究室

- 人文科学科/哲学・文化学コース/博物館学研究室

- 連絡先

Email: koyama*let.hokudai.ac.jp

(*を半角@に変えて入力ください)研究生を希望される外国人留学生(日本在住者をふくむ)は、「研究生出願要項【外国人留学生】」に従って、定められた期間に応募してください。教員に直接メールを送信しても返信はありません。- 関連リンク

Lab.letters

皇族写真や国策紙芝居の

背後を読み、時代の声を聞く

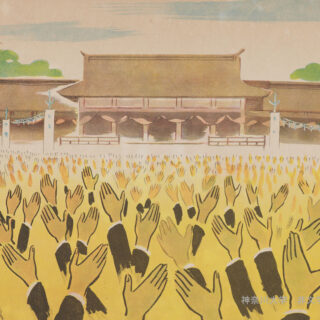

[サムネイル画像]紙芝居『臣民の道』/画像提供: 神奈川大学非文字資料研究センター

宮内庁がInstagramの公式アカウントで皇室情報を発信する時代になりましたが、明治期までは明治天皇が写真撮影を好まなかったとされ、公式写真である「御真影」以外の報道機関による天皇・皇族の取材撮影は許可されませんでした。その規制が緩和されるきっかけの一つが大正10年(1921年)の裕仁皇太子外遊です。同じ船に乗ることも許されなかった特派員たちがどのように取材撮影し、どう発信したか。写真の背景に潜む関係者の動向や思惑、受容のあり様に関心を持っています。戦時下に作られた国策紙芝居にも同様のまなざしを向け、日本の近現代に隆盛した視覚メディアと社会の関係を辿っています。

多様な研究者・学芸員の手で

世界に広く届けたい

中学生のときに見聞きした戦後50年報道が強く心に刻まれ、「あの戦争は何であったのか」という問いを持ち続けながら、歴史学的な研究と博物館学の双方に取り組んでいます。広島の平和研究のように当事者の苦しみが今も続く分野の研究や博物館展示には常に、研究者・学芸員の真摯な姿勢が問われます。多様な人たちに広く知られてほしい研究分野にこそ多様なバックグラウンドを持つ研究者が集まり、それぞれの視点で読み解くことで研究・展示の意義や価値が育まれていくと考えています。同時に政治経済の中心地とされる東京だけを見るのではない「そのとき地域は」という視点も、社会を読む解像度を高めてくれます。

(聞き手・構成 佐藤優子)

メッセージ

大学・大学院では日本近現代史を専攻し、特に大正から昭和戦前期における皇室と視覚メディアの関係を主なテーマとして研究してきました。また、アジア太平洋戦争期におけるプロパガンダメディアである「国策紙芝居」に関する共同研究にも参加しています。

これらの研究と並行して、15年以上にわたりアジア太平洋戦争に関連する博物館3館において実務に従事してきました。役割が専門分化している欧米に比べ、日本の学芸員は「雑芸員」と呼ばれるほど、あらゆる業務に追われることは周知のとおりです。私もその例に漏れず、収集・保存・展示・教育・調査研究という博物館の基本的な機能のそれぞれに強弱はあれ関わってきました。

博物館で働いていると、自ずと《博物館の窓》を通して社会を見ることになります。博物館も社会の中にあり、社会の変化による様々な影響を受けます。社会にとって博物館とは何なのか。博物館という視点からどのように社会を見通すことができるのか。この営みは容易なものではありませんが、博物館学研究室に集うみなさんとともに考えていきたいと思います。

研究活動

略歴

1980年北海道生まれ。明治大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(史学)。明治大学文学部助手、広島平和記念資料館学芸員などを経て2025年4月から現職。

主要業績

- 「広島平和記念資料館の現在地―常設展示リニューアルと資料入替を中心に―」、『歴史評論』865号、2022年5月

- 「東京大空襲・戦災資料センターを拠点とした「東方社コレクション」をめぐる活動―共同研究の進展と成果の公開―」、菅豊・北條勝貴編『パブリック・ヒストリー入門―開かれた歴史学への挑戦―』(勉誠出版、2019年)

- 「国策紙芝居のなかの描かれない天皇―神奈川大学所蔵コレクションから―」、神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター「戦時下日本の大衆メディア」研究班代表・安田常雄編『国策紙芝居からみる日本の戦争』(勉誠出版、2018年)

- 「1928年「昭和大礼」と写真報道―大礼使による撮影規定とその運用を手がかりに―」、『歴史評論』762号、2013年10月

- 「1921年裕仁皇太子外遊と視覚メディア―撮影規定の緩和との関わりから―」、『人民の歴史学』198号、2013年12月

- 「風船爆弾と登戸研究所第一科―総力戦における科学技術の動員と生物兵器開発をめぐって―」、『駿台史学』141号、2011年3月

所属学会

- 歴史科学協議会

- 東京歴史科学研究会

- アジア民衆史研究会

教育活動

授業担当(文学部)

- 博物館概論

- ミュージアム・スタディーズ概論

- 博物館教育論

- 博物館実習

- 博物館資料保存論

- ミュージアム・スタディーズ

- 博物館経営論

- 博物館展示論

授業担当(文学院)

- 博物館・文化財研究特殊講義

授業担当(全学教育)

- 社会の認識

おすすめの本

- ノーマ・フィールド『天皇の逝く国で』(みすず書房、1994年。増補版2011年)

アメリカ人の父と日本人の母との間に占領下の東京で生まれた著者による、昭和天皇死去前後の東京滞在を契機とした思索。常識に抗った行動によって「ふつうの人」ではなくなった3人の人物との出会いを軸に語られる。