プロフィール

- 研究内容

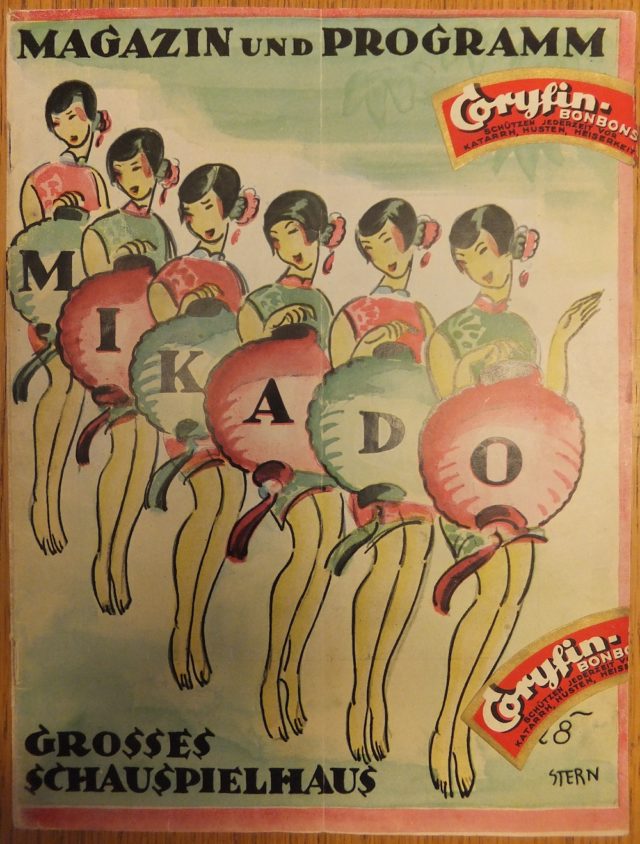

映画史を研究しています。映画は隣接する芸術・大衆娯楽とどのような関係を切り結んできたのか、というのが軸です。ドイツ、ロシア、フランス、イタリア、北欧の無声映画が主な対象です。現在は、オペレッタやカバレット、新派映画の研究をつうじて、パロディとメロドラマの領域に関心を持っています。

- 研究分野

- 映画史、音楽劇研究

- キーワード

- 映画史、オペレッタ、メロドラマ

- 文学研究院 所属部門/分野/研究室

- 国際担当

- 連絡先

Email: sawako.ogawa*let.hokudai.ac.jp

(*を半角@に変えて入力ください)研究生を希望される外国人留学生(日本在住者をふくむ)は、「研究生出願要項【外国人留学生】」に従って、定められた期間に応募してください。教員に直接メールを送信しても返信はありません。- 関連リンク

Lab.letters

隣接分野も見つめながら

裾野に広がる芸術作品に関心

多種多彩な芸術研究の中でも私が特に心惹かれるのは、各分野を代表するような、価値の確立された研究領域よりも、市井の人々をも巻き込んだ裾野に広がる未踏の作品群です。博士論文で取り上げた1910年代の無声映画は、映画という芸術ジャンルが形成されていく過渡期に産声を上げました。演劇や美術、文学、大衆芸能といった隣接芸術・娯楽の要素を取り入れながら有機的に発展していく映画の“胎動”の過程を自著にまとめています。

学部時代は美術史専攻でしたが、フィルムの動きに魅せられて映画史研究に身を置くと、この領域がまだまだ新規開拓の余地があることが見えてきました。私のように隣り合う分野との関係にも関心を持つ人間には、非常に取り組みがいのある研究領域だと実感しています。

地に足をつけた研究活動と

「好き」を言語化する喜び

映画館や劇場が密集する首都圏と比較すると、鑑賞の機会が限られる北海道ですが、北海道大学は映画研究を専門にされている先生が多く、また自分から動き出せば、新しい作品や資料、研究に刺激を与えてくれる人々との出会いを得ることができます。自分の居場所にひきこもることなく、どんどん外へ飛び出して、そしてできることなら大きなスクリーンや生のステージで劇場空間ごと作品を鑑賞してほしいと思います。

皆さんが作品に注ぐ愛情を自分なりの表現で言語化できた瞬間が、「好きなこと」を研究にする醍醐味です。学会発表や論文執筆など地に足をつけた活動のかたわら、「好き」を追いかける没入感を満喫する。この二つが皆さんの今後を支える大切な両輪になるのではないかと感じています。

(聞き手・構成 佐藤優子)

メッセージ

対象への「愛」だけではなく「違和感」に気づくこと、既存の枠組みにとらわれないこと、「分かりやすさ」よりも「分かりにくさ」、「明快な論理」よりも「矛盾」を理解し、提示すること。結果や成果が急がれるせわしない現代社会のなかで、回り道や寄り道をしながら時間をかけて対象に取り組むことがかろうじて許されるのは人文学であろうし、人文学はそうあってほしいと思っています。自身の研究対象が映画であれその他の表象であれ、また自身が常に何らかの共同体から逃れられない環境に身を置いていようと、そこにおいての解体と再構築、ばらばらの過去や現実とその恣意的な記憶や表象に、そのつど、どのように向き合い、それを受け止めていくかという正解のない問いを前にして、もがき続けるのをやめないことが大切ではないかと思います。大学にいようがいまいが、どこでも「もがき」は可能です。人文系の研究は、あくまでもそのためのひとつのツールであり、私たち教員はその使い方を多少なりともご指南します。

研究活動

略歴

1985年生まれ。2007年早稲田大学第一文学部(美術史学専修)卒業、2009年早稲田大学大学院文学研究科(演劇映像学コース)修士課程修了、2012年同博士後期課程修了、同年博士号(文学)取得。2009-2012年日本学術振興会特別研究員(DC1)、2012年同特別研究員(PD)、2013-2018年京都大学人文科学研究所助教。2012年チューリヒ大学留学、2015-2017年ウィーン大学在外研修。2019年現職。

主要業績

- 単著『映画の胎動:一九一〇年代の比較映画史』、人文書院、2016年。

- 編著『新派映画の系譜学:クロスメディアとしての<新派>』、森話社、2023年。

所属学会

映像学会、日本ロシア文学会、表象文化論学会

教育活動

授業担当(文学部)

- 映像表象文化論

- 映像表象文化論演習

授業担当(文学院)

- 現代表象文化論特殊講義

- 現代表象文化論特別演習

授業担当(全学教育)

芸術と文学

おすすめの本

- エッカーマン著(山下肇訳)『ゲーテとの対話』

「人生」の教科書です。青春時代に一読されると良いです。個人的には色彩論が面白かったです。