プロフィール

- 研究内容

中世に成立した説話集について、その表現性を追求すること、あるいはその機構を解明すること。

- 研究分野

- 中世文学

- キーワード

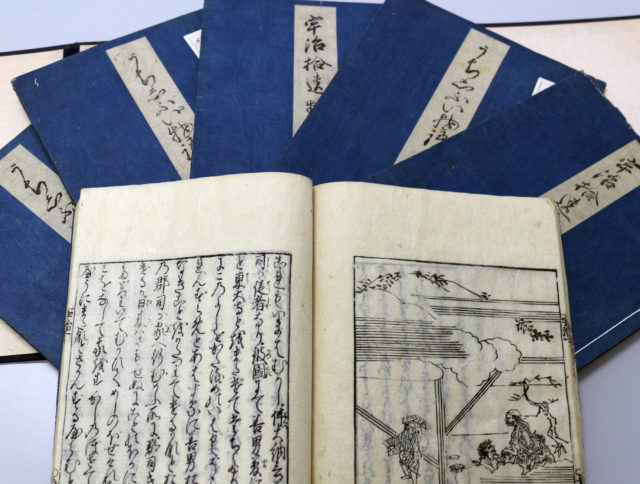

- 宇治拾遺物語、説話集

- 文学研究院 所属部門/分野/研究室

- 人文学部門/表現文化論分野/日本古典文化論研究室

- 文学院 担当専攻/講座/研究室

- 人文学専攻/表現文化論講座/日本古典文化論研究室

- 文学部 担当コース/研究室

- 人文科学科/言語・文学コース/日本古典文化論研究室

- 連絡先

研究室: 419

研究生を希望される外国人留学生(日本在住者をふくむ)は、「研究生出願要項【外国人留学生】」に従って、定められた期間に応募してください。教員に直接メールを送信しても返信はありません。- 関連リンク

Lab.letters

伝言ゲームで現在に至る説話集

書き手と読み手の関係性に着目

13世紀前半に成立した『十訓抄』や『宇治拾遺物語』は、短い話である説話が集まった説話集です。説話は物語とは異なり、比較的短い単体の情報であり、まるで伝言ゲームのように幾人もの手から手へと受け渡されて後世に伝わっていったという大変ユニークな特徴を持っています。ということは、「元は読み手だった書き手が、次の読み手にどういう切り口で情報を伝えようとしているのか」、書き手と読み手双方の関係を推し量りながら作品を解釈していくという面白みが、説話集研究には詰まっています。例えば、『十訓抄』のように一話ごとの教訓と説話集全体としての教訓に二重性を感じさせるものもあり、「なぜそう読ませるのか」書き手の真意を考えながら作品解釈を進めています。

身近な題材が多い説話集研究

情報を多面的に解釈する訓練にも

古典や古文というと、日常とは切り離された神棚に供えられたようなものに思われがちですが、それを神棚から下ろしてきて普通の日常会話のように取り扱えないか、というのが私の研究の軸になっています。とりわけ説話集は誰が読んでも身近に感じられる題材が多く、まだ手あかのついていないテーマが細部に眠っている可能性を秘めています。また説話集研究そのものが、ひとつの情報に対して多方面から物事を考える訓練にもなると思います。

大学で研究を進めるにあたっては、「知りたい」「気になる」などの関心を持つことが一番の原動力になります。皆さんの内に芽生えた関心の種が健やかに成長していけるように、私なりに精一杯手助けしていきたいです。

(聞き手・構成 佐藤優子)

メッセージ

中世を代表する歌人である藤原定家にこんな逸話が残されています。他人が定家の詠歌を称賛したところ、不快の色があらわになったというのです。彼の性格や歌人という芸術家の狷介さを表すエピソードであるのですが、どうも私はここにことばというものの難しさを感じてしまいます。和歌にせよ、称賛にせよ、伝わることの経路には、いろいろな障害が孕まれています。青臭いですが私は昔に書かれたものに共感したいという思いがあります。同時にその共感しているという自己幻想に向き合わなければと痛感しています。伝えることと伝わることの幅を考えることとは、本当にそうなのかと問い直しながら対象に向き合うことでもあるでしょう。古典を捉えるための作業は、他人のことばのうちにまだ知らない自分のことばを探していく道行きでもあるように思います。

中世は前代に書かれた物語や和歌にいかに向き合うか悩んだ時代でもありました。中世日本の未知なることばの前に一緒にもがいてみませんか。

研究活動

略歴

東京大学文学部卒。同大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻博士課程満期退学、博士(文学)。2015年より現職。

主要業績

- 「『十訓抄』と顕頼説話ー失態のありか」(『解釈』59-9・10、2013年)

- 「閑居友における結縁と方法」(『国語と国文学』92-5、2015年)

- 『中世説話集の表現と構造』(塙書房 、2022年)

所属学会

- 中世文学会

- 説話文学会

- 解釈学会

- 東京大学国語国文学会

- 北大国語国文学会

- 東京大学中世文学研究会

教育活動

授業担当(文学部)

- 日本文学史概説

- 日本文学

- 日本文学演習

授業担当(文学院)

- 日本古典文化論特別演習

- 文献学(国語・国文)特別演習

授業担当(全学教育)

- 芸術と文学