内容紹介

洞窟壁画の例をひくまでもなく、人は大昔から動物をえがいてきました。また子供が生まれた時に与えられるぬいぐるみや絵本のモチーフとしてまず浮かぶのも動物です。しかしなぜ、私たちは動物をえがいたり、えがかれた動物をそばに置きたいと思うのでしょうか?

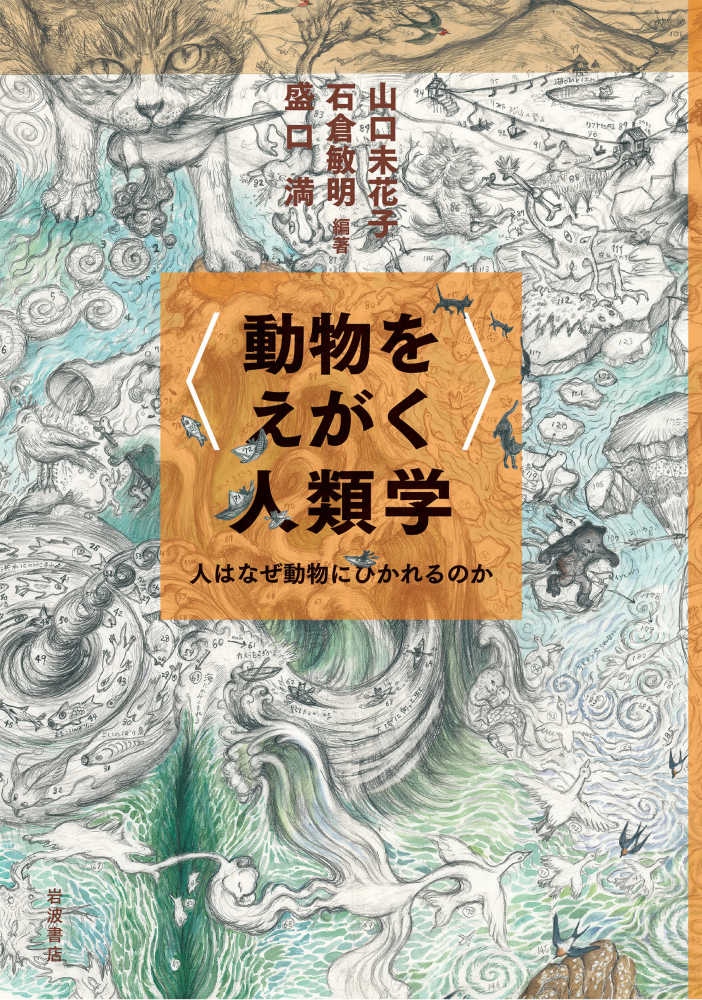

本書は人類学者やアーティストなど23人の専門家が、文章だけでなく美しい図版をふんだんに用いながら、様々な視点から人が動物にひかれ、えがく理由に迫った一冊です。

著者からのコメント

人類学なのに動物?と戸惑う方もいるかもしれません。しかし近年の人類学の潮流の中で、人間は人(ホモ・サピエンス)という種のみで存在しうるものというより、様々な存在との絡まりあいのなかで初めてその形を表すような存在であるという見方も示されるようになりました。人を形作る人以外の存在の中でも動物は最も人に近く、また食べ物などの資源としても重要な存在です。なかでも人の人らしさを最も表すものでもある芸術の分野で、動物は最も古く、重要なモチーフの一つでした。さらに動物をえがく表現は単に視覚芸術にとどまらず、音楽や踊り、毛皮の装飾品、詩やはく製、漫画など多様な展開を見せています。本書では動物描写が動物を理解するためのツールであり、人以外の世界と人を結びつける手掛かりであり、生活を楽しくする手段でもあることを、様々な描写が生成するプロセスを示すことで明らかにしようとしました。23人の著者のなかには、文学部の教員でもある山口をはじめ瀧本彩加先生、ケイトリン・コーカー先生、大学院生のサリントヤさんも含まれており北大文学部という場所が日本における動物研究において独自の役割を果たしていることも示すことができたのではないかと思います。

【刊行後の反響】

書評

- 2025年1月25日『毎日新聞』東京朝刊「今週の本棚」評者:中村桂子氏

- 2025年3月22日『秋田魁新報』書評欄

- 2025年4月12日『東京新聞』/『中日新聞』朝刊 「新刊寸評」

外部リンク

〔出版社〕岩波書店の紹介ページ

〔関連する展覧会〕PART OF THE ANIMAL 動物と人間のあいだ 世田谷文化生活情報センター 生活工房

〔本書のもととなった国立民族学博物館の共同研究〕「描かれた動物」の人類学――動物×ヒトの生成変化に着目して – 国立民族学博物館