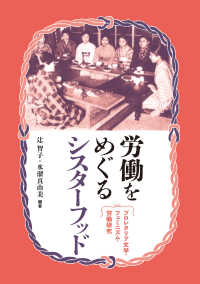

内容紹介

多くの女性にとって、生きることは働くことでもあった。戦間期における女性労働の多様化は女性たちの中に分化と序列を生んだ一方で、その立場の脆弱性を浮き彫りにした。女性たちはこの状況にどう向き合ったのか。「文学」「運動」「研究」の分野で活躍した7名の女性と「無名」の女性労働者たちに光をあて、労働が媒介した女性同士の連帯の一端を明らかにする。

著者からのコメント

本書は、戦間期における女性労働をめぐる女性たちの活動(文学・研究・労働運動・女性運動など)と、そこに見られる女性同士の連帯の動き(シスターフッド)を、八つのケーススタディを通じて明らかにしようとするものです。今日の社会には新自由主義的な自己責任・能力主義の考え方が浸透していて、労働をめぐる連帯の動きは活発とは言えません。それだけに、社会運動や言論活動に対する規制が厳しかった戦間期に、女性労働者がおかれた状況を改善するために女性たちが多様な活動を展開していたことは、大変新鮮に感じられると思います。本書は、教育学研究院の辻智子先生、文学院卒業生の上戸理恵さんを始めとして、5人の研究者仲間との共同研究の成果です。執筆者の専門分野は、歴史学、教育学、文学、思想史と多岐にわたっています。本書を完成させる過程で、様々な分野の研究者と一緒に学ぶことの意義、楽しさを実感しました。

外部リンク

〔出版社〕北海道大学出版会の紹介ページ

〔試し読み〕北海道大学出版会note

〔一般市民向け講座〕NPO法人さっぽろ自由学校「遊」 2025年度前期 17. 戦間期日本における女性労働