内容紹介

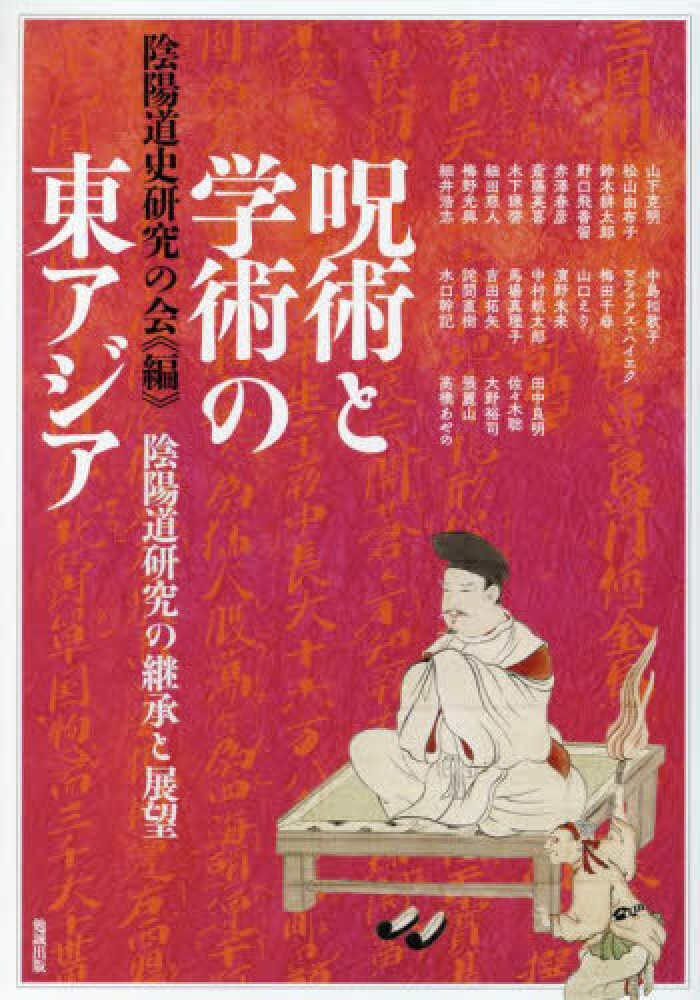

古代において成立した陰陽道は,時代とともにその役割を拡げていきました。本書は,陰陽道史研究の継承と展望というテーマのもと,「Ⅰ 呪術としての陰陽道」「Ⅱ 学術としての陰陽道」「Ⅲ 東アジアという視点」の三部構成で,多彩な論考を収めています。

著者からのコメント

コラム「日蝕予報と暦家」で,古代から近世初期までの日蝕予報について論じました。

日本では,江戸時代に渋川春海の貞享暦に代わるまで,中国から輸入した暦法でこよみを作っていました。日蝕予報も,それまでは中国暦法で計算していたのです(ちなみに,中国暦法で日蝕予報をしていても,半数以上は的中します)。しかし,中国暦法を独学するのは容易なことではなく,日本の暦家たちが使いこなせるようになるまでには,かなりの時間を要しました。さらに,ようやく中国暦法に習熟してきたところで,宿曜師や算博士が日蝕予報に口出しをしてきたり,しまいには暦家賀茂氏(勘解由小路家)が断絶してしまったりと,その後も苦難は続きます。学術を受容し継承するのには,大変な苦労があったのです。

外部リンク

[出版社]勉誠出版の紹介ページ