内容紹介

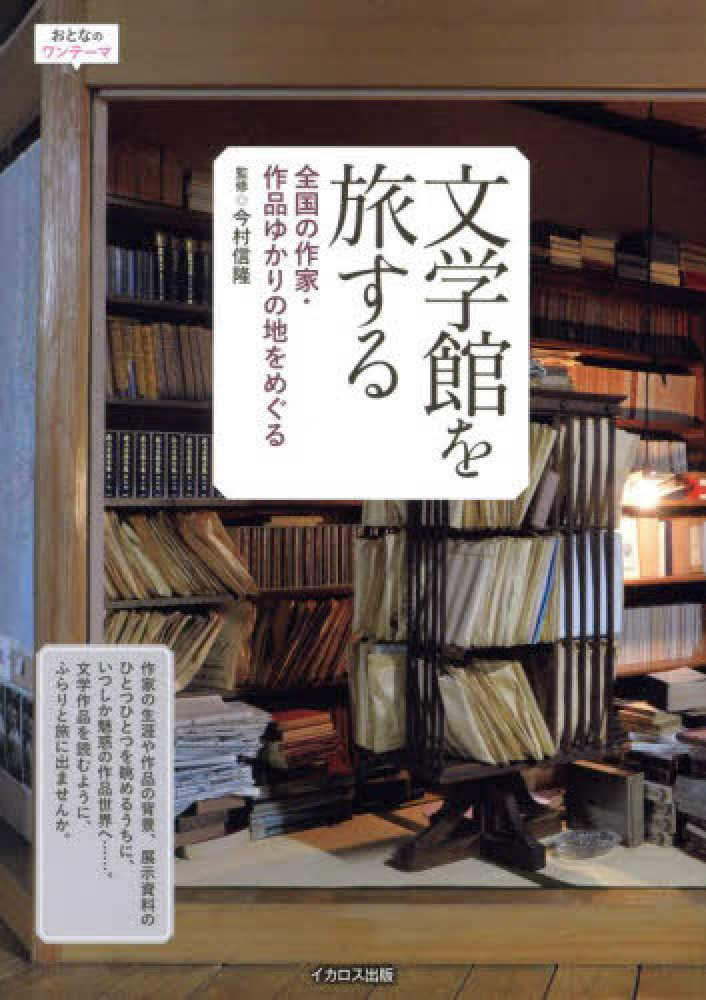

全国各地の文学館から62館を選び、その魅力を紹介する一冊です。北海道から鹿児島まで、特色ある館を実際に訪れて、それぞれの館の見どころに迫っています。

また、最終的には、ミュージアムとしての「文学館」がもつ可能性を浮き彫りにすることを目指しました。

なお、各館の概要の解説は、旅行ライター・後藤さおり氏によるものです。監修者は、掲載館の選定、巻頭テキストやコラムの執筆、各館のワンポイント解説を担当しました。

著者からのコメント

美術館から水族館まで、世のなかにはさまざまな種類の「ミュージアム」が存在しています。そのなかにあって、ミュージアムであり、同時にアーカイブやライブラリーの機能も備える「文学館」は、独特の存在感を放っていると言えるかもしれません。

本書そのものは一般向けの平易なガイドブックではありますが、この本の制作過程では、文学館とは何だろうか…、という問いを常に抱き続けていました。

いわゆる「文学」を、展示を中心とするミュージアムというフォーマットに落とし込むことは、もとより簡単な課題ではありません。文学作品を読むことと、それを紹介する展示をみることとは、まったく別の経験だからです。そのような困難な課題に対してそれぞれの館が出した答えには、ミュージアムでの展示の実例として大変参考になるものが少なくないと感じています。

また、近代西洋の産物であるミュージアムと近代的な「文学」とは確かに相性がよいのですが、その蜜月が今後も続くかどうかは、これもまた考えるに値する問題だと思います。絵本やマンガを扱う文学館ももちろんありますし、たとえばライトノベルの文学館などがあっても楽しいかもしれません。文学館とは何だろうかと考えてみることは、文学とは何か、そしてミュージアムとはどのようなものか、といった問いにもつながっていきそうです。

とはいえ、本書自体は、そのようなことをいちいち考えなくても、楽しくめくっていただける本だと思います。文学館には、時代の変遷を生き延びてきたさまざまな言葉が溢れています。常に何かしらのネットワークに接続され、新しい情報が次々と注ぎ込まれる忙しい現代だからこそ、そのような言葉と向き合う空間に足を運ぶことには、大いに意味があるはずです。

外部リンク

〔出版社〕イカロス出版の紹介ページ