内容紹介

近世の蝦夷地(北海道・南千島・サハリン南部)をフィールドに、場所請負制度のもとに機能した地域社会を「近世蝦夷地在地社会」と捉え、その構造や特質を、文献史学の手法で明らかにする。先行研究の整理をふまえ、交易や宗教などを手掛かりに実証的に分析した論集。その際、アイヌ史叙述の動向を意識するとともに、「浜中」と呼ばれた和人コロニーの姿をも射程にいれ、その両者間に生起した社会の個性にも目を向けた。

著者からのコメント

書名にある「近世」とは、日本でいう江戸時代を意味します。「蝦夷地」とは、「北海道」設置以前に用いられていた名称です。つまりこの本は、江戸時代の北海道に関する内容で構成されている、ということになります。

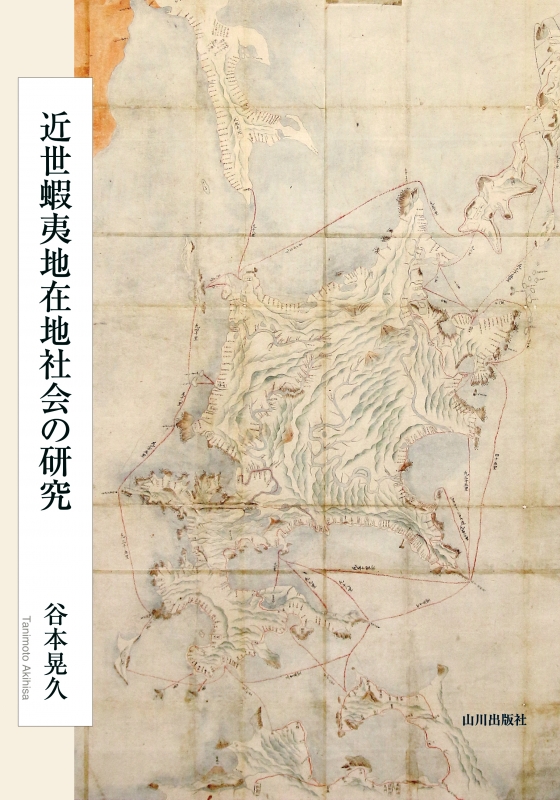

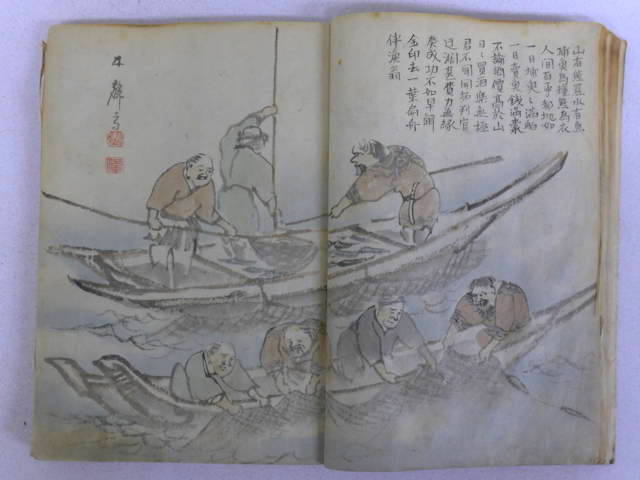

この本のカバーのオモテから背表紙にかけては、松前の隣町である福島町の旧家に伝わった蝦夷地図がデザインされています。地図の伴う使用痕からは、江戸時代の松前地方に、北海道・サハリン・千島を認識の一環に含んだ日常のあったことが彷彿とされます。また、カバーのウラに載せた写真(下記画像参照)は、本学附属図書館の所蔵する明治初年の磯谷(現:寿都町北部・蘭越町)を支配した米沢藩の藩士による記録の付図で、漁業に勤しむアイヌと和人の漁民の姿が描かれています。

この本では、近世の蝦夷地に営まれた暮らしの場=「近世蝦夷地在地社会」の個性のありかを、宗教や交易を切り口に、和紙に墨で書かれた和文の古文書を素材として、個別実証的に考えてみました。本文は専門的内容ではありますが、高名な装幀者の菊地信義氏が手がけて下さったカバーから、その雰囲気の一端なりとも感じ取って頂けますならば幸いです。

外部リンク

〔出版社〕山川出版社の紹介ページ